国際交流・留学にすぐには役立ちそうにない教養講座㉝

ー世界に「日本が存在していてよかった」と思ってもらえる日本に…

No.33桜すぎても「孫文のいた頃」

前回 No.32 桜まぢかき「孫文のいた頃」では、我々が今・只今使っている文字、「漢字・ひらがな・カタカナ」のルーツを探求すべく、漢字がどのように日本語の中に取り入れられていったのか?どのように日本語が成立してきたのか?ということを主に石川九楊の著作を頼りに、話を進めてくる中、当時、「楷書」は日本には根付かず、「行書・草書」が主流となり、それが「ひらがな」の発明・発生にも繋がっていくことになった…それを、「三筆・三蹟」を基にして考えてみたい…という所で終わりました。

石川九楊は、この「三筆・三蹟」を大変興味深い方向から論評しています。ただ、その前に、この石川九楊について少し解説しておきます。今回、日本語が出来ていく過程を考えるのに、色々な本を参照しましたが、個人的に一番わかりやすいのがこの石川九楊で、このコラムでも No.27 菊咲くころも「孫文がいた頃」くらいから、引用が多くなりました。

◆石川九楊

最近よく引用しているのが白川静(1910-2006年)と石川九楊で、白川静はさすがに文化勲章受章者(2004年・94歳)でもあり年を追うごとに評価が高まってきていると思いますが、石川九楊についてはご存じのない方も多いかもしれませんね。概略的なプロフィールとしては1945年、福井県生まれ、幼少の頃から書道に親しみ、京都大学の法学部で弁護士を目指しましたが転向し、いわゆるサラリーマン生活を10年程してから書道家として独立します。どこにも国語学者、国文学者、言語学者としての履歴はありません。そして一般に彼は「書家」「評論家」と分類されているようですが、私は「言葉・文字」から日本文化について考えている、大変深い見識を持った「国語学者」でもあると思います。書家として、白川静などを勉強しながら、中国大陸の古代の「漢字」、その歴史的変遷を実際に書いて辿ることにより、また、その「漢字」が日本に渡ってきてからの歴史的変遷、そして生まれた「ひらがな」を書くことにより、「文字・言葉」についての思索を深めてきたのだと思われます。それが彼の「三筆・三蹟」の解説にも現れているのですが、その前に彼の「国語学者」としての一面、かなり尖った意見だと思いますが、2つの例を挙げて紹介しておきましょう。

「実際にわたしたちが使っている日本語は西欧言語学の理解をはるかに超えたところに存在している。たとえば〈わかる〉とするか〈解かる〉と書くか〈理解る〉がいいか、それともいっそ〈理解できる〉と漢語で表すかという、煩雑といえば煩雑、微細といえば微細な思索は、日本語においては重大な問題である。ー中略ー 本書では十分に展開しきれているわけではないが、〈漢字語〉と〈ひらがな語〉と〈カタカナ語〉の集合体を〈日本語〉と呼びならわしているのではないかという予感がこの書名にこめられている。〈国文法(ひらがな語文法)〉はあっても、〈日本語文法〉は存在しない。〈さかづき〉は名詞、〈ほ(乾)す〉は動詞。それでは〈乾杯〉は名詞か動詞か。実のところは〈杯を乾す〉という漢(字)文であり、国文法の手に余る。たしかに存在する日本語。だがそれは考えられているほど自明のものではない。」

石川九楊『日本語とはどういう言語か』初出・中央公論新社2006年、講談社学術文庫・2015年

「日本語というのは、漢語(大陸語)と、無文字段階の孤島(日本)語(倭語)と、また漢語に触発されて形成された孤島語的新造語(和語)という三種の語彙と、それを成り立たせる文体、文法をもつに至った新しい言語・二重言語であって、文字が伝わる以前に確固たる孤島語の語彙と文体と文法が存在していたわけではない。

従来の日本史や日本語史は、紀元前200年以降徐々に、また鏡や貨幣(貨泉)や印が伝わった紀元前後から、大陸に触発されてそれ以前の孤島語(倭語)とは次元を違えた日本語が急速にでき上っていったことへの想像力を欠くところから、日本の文明化と日本語の創造の動的(ダイナミック)な歴史を見失い、いきおい〈文字が伝わった〉として、軽くすませてきた。〈文字が伝わった〉のではなく、〈中国語が伝わった〉のであり、中国語を核に語彙と文体と文法が整備されて、〈日本語が生れていく〉のである。」

石川九楊『書の宇宙・10‐伝播から受容へ(三筆)』1997年・二玄社

◆「中国の影響」と「三筆・三蹟」

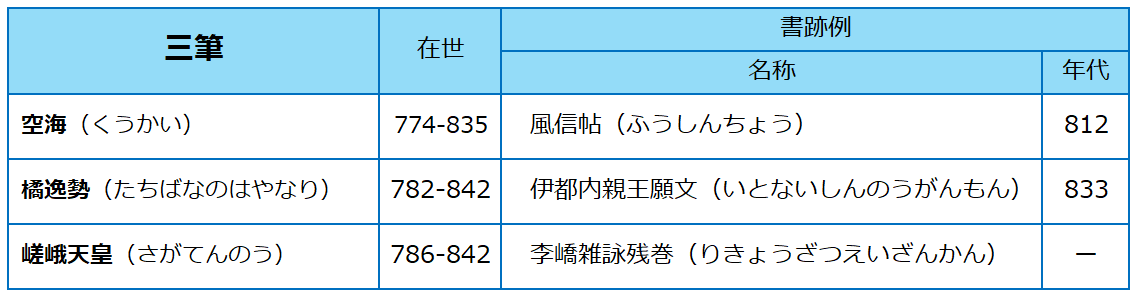

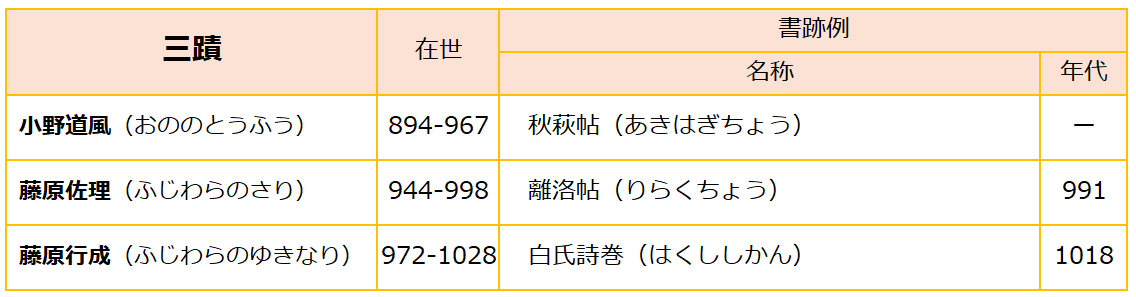

さて、高校の日本史の授業でも習う「三筆・三蹟」ですが少し整理をしておきましょう。

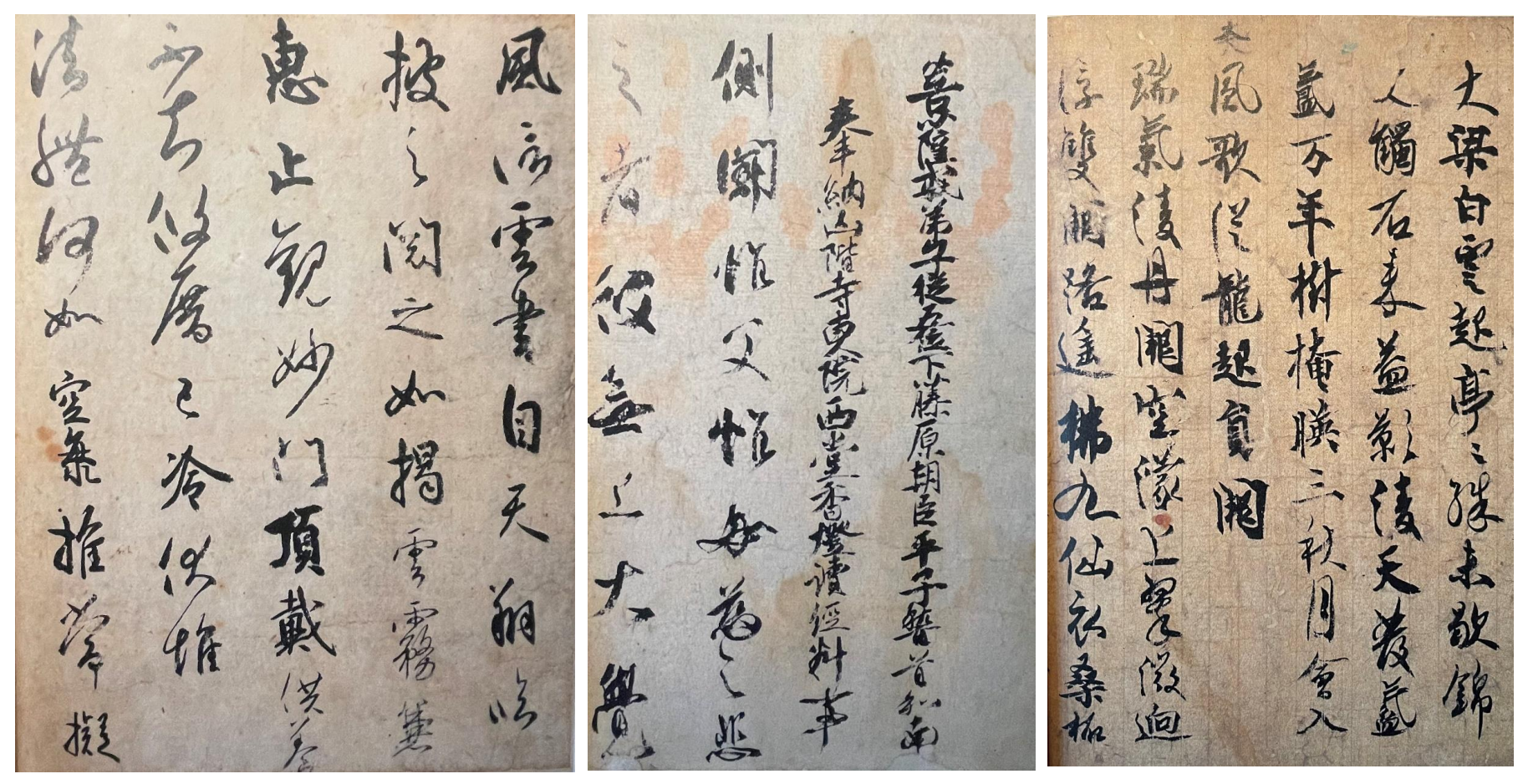

左から『風信帖』、『伊都内親王願文』、『李嶠雑詠残巻』

左から『風信帖』、『伊都内親王願文』、『李嶠雑詠残巻』

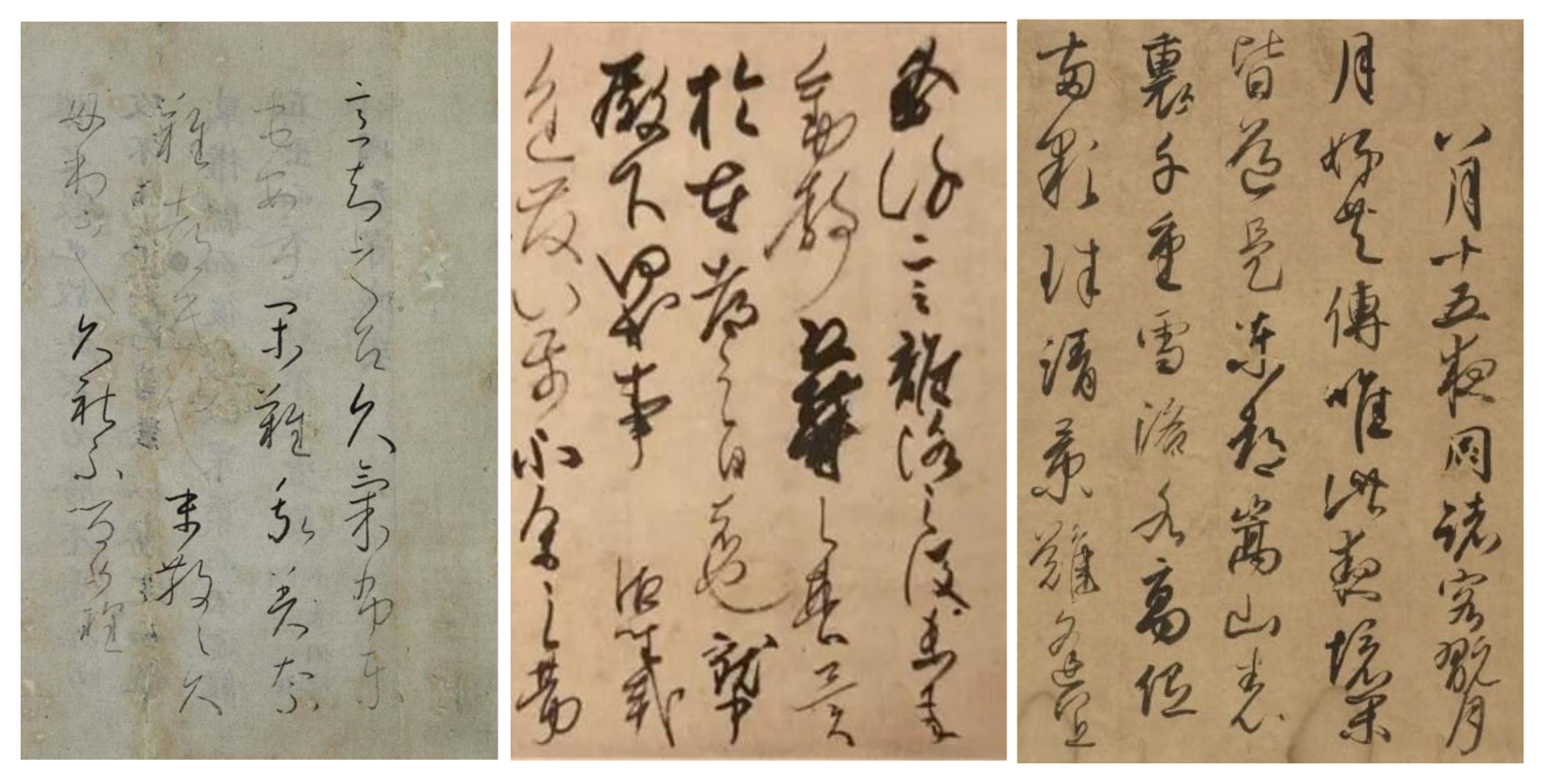

左から『秋萩帖』、『離洛帖』、『白氏詩巻』

左から『秋萩帖』、『離洛帖』、『白氏詩巻』

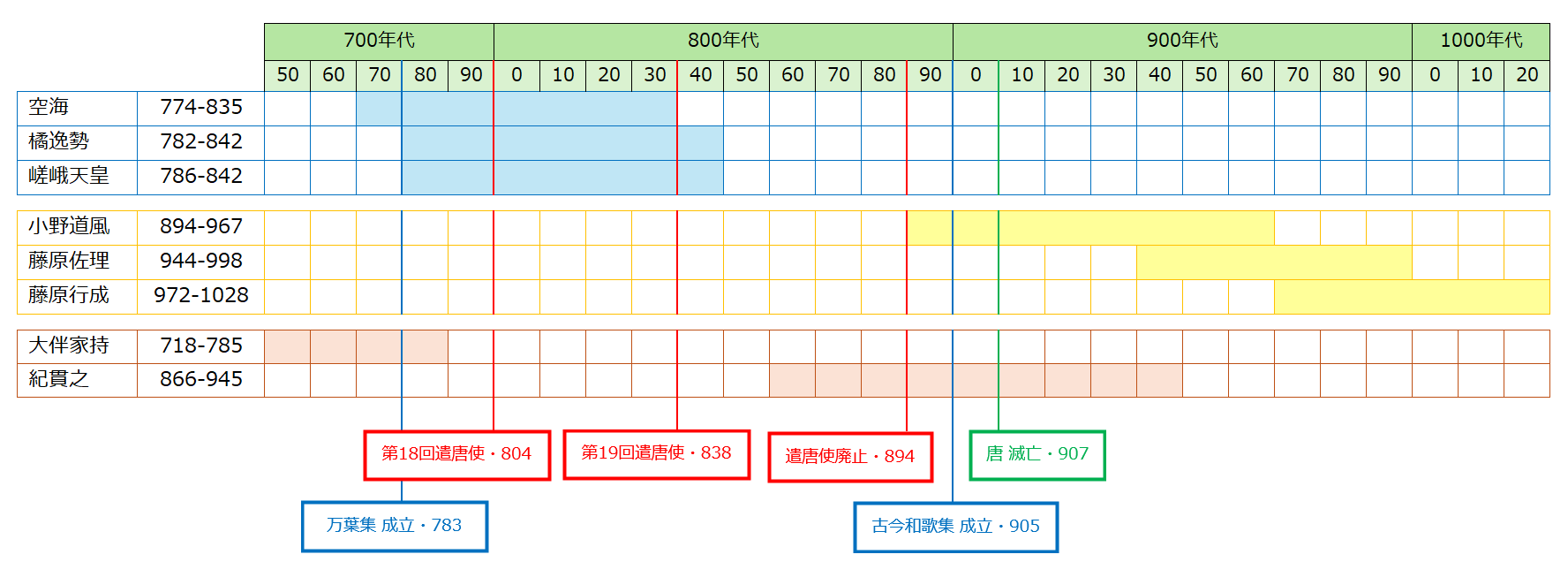

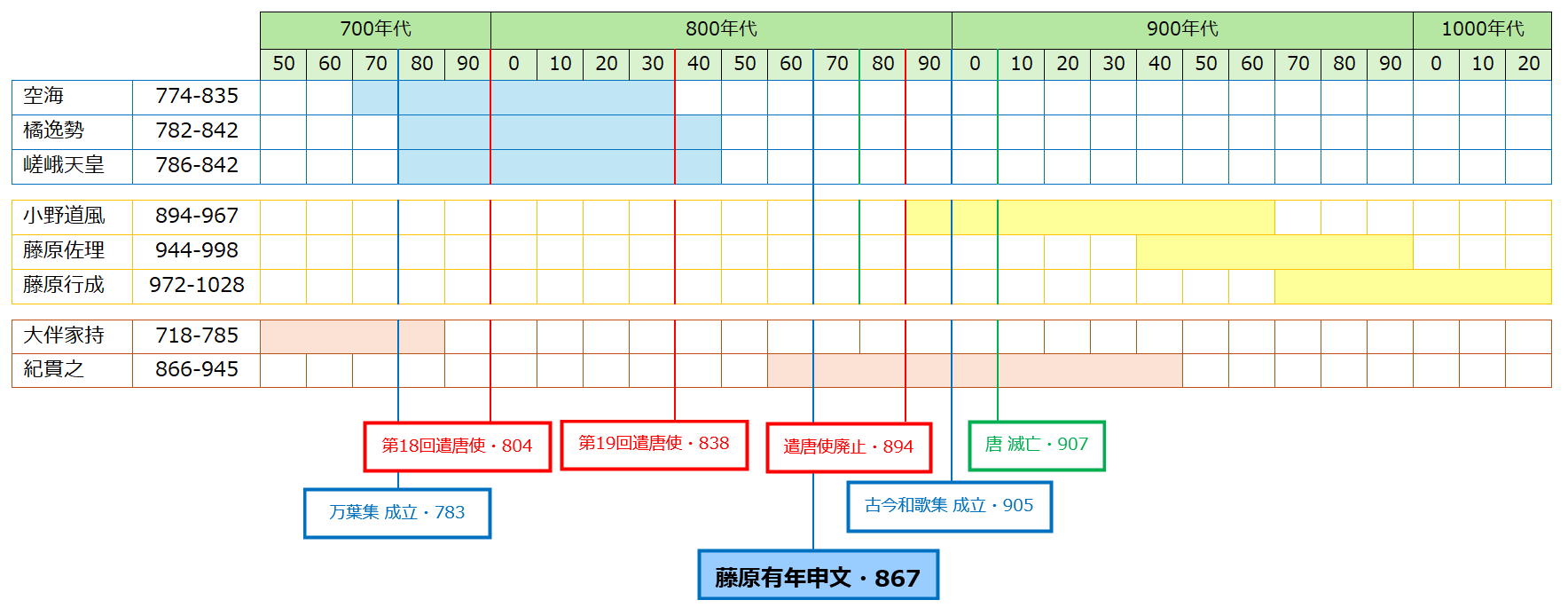

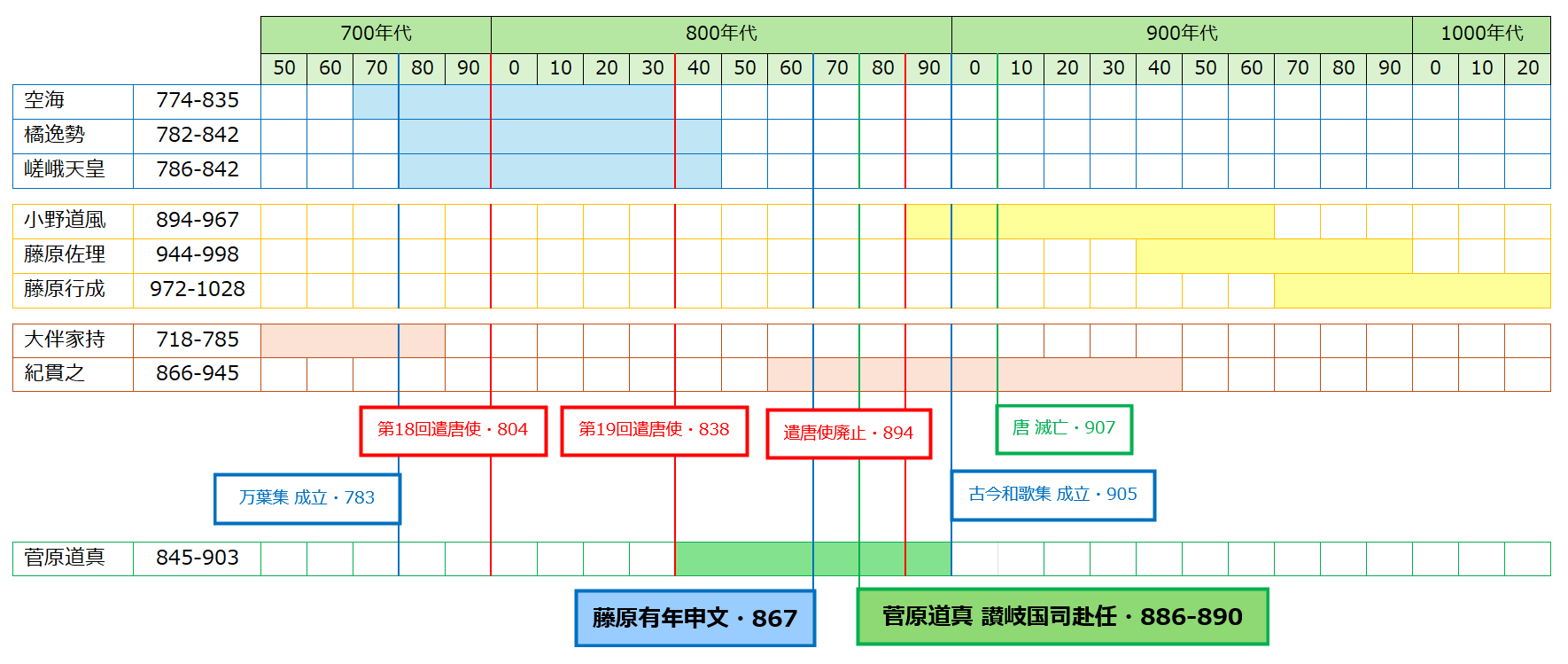

「三筆・三蹟」の年代の差、時代が数字だけでは分かり難いので図式化してみました。

また以前扱った漢字で書かれた『万葉集』(No.30 立春まぢかき「孫文のいた頃」)とこれから扱う予定の仮名で書かれた『古今和歌集』の時代関係も入れておきます。

「三筆・三蹟」と並べられてはいますが、ほぼ200年近く隔たっているのがわかります。また空海と橘逸勢は第18回遣唐使(804年)で唐に渡り、2年後に帰国しています。そして奇しくも小野道風は遣唐使廃止決定の年(894年)に生まれ、「三蹟」の時代は最後の第19回遣唐使(838年)派遣から100年以上経っていることになります。

さて、「三筆・三蹟」についての石川九楊の「中国の影響」という観点からの結論的考察が下記です。

「(日本が)三筆までの、疑似中国国家時代、疑似中国語文化時代においては、「日本文字」はまだ存在せず、中国文字の借物であり、日本語もまた文字の書きぶりも流動し、固まってはいなかった。中国大陸の政治や文化と孤島(日本)の政治や文化は、時間的ずれはあるものの連動し共振していたからである。たとえば現在の日本語の〈行〉字において、〈カウ〉〈ギャウ〉〈アン〉など、いわゆる漢音、呉音、唐音などの区別があるのは、漢語や呉語や唐語などを吸収しながら日本語が成立していった名残である。(No.26 秋分間近でも「孫文のいた頃」)参照

三蹟時代のいわゆる和様(わよう)と女手(おんなで・ひらがな)の成立によって「日本文字」が生まれ、文化的に独立し、大陸や半島と日本との政治的・文化的共振は終わる。中国大陸から独立した言語と文字(日本語)が成立し、固有の書史が始まり、これ以降、書史の中央に〈和様〉と呼ばれる、ゆるぎのない表現が存在しつづけるのである。文化的に日本史は約千年といえるのだ。」

同上

200年間の差がある「三筆・三蹟」をざっと総括していますが、「遣唐使(中国文化の輸入)」との関係から見てもその「差」はわかりやすいと思います。さてそれぞれをもう少し深く、先ず「三筆」からみてみましょう。

◆「三筆」

上記でも触れていますが石川九楊は「三筆」をそれ以前の中国風一辺倒であった疑似中国文字の段階からの移行時期であり、明らかな変化が表れてくる段階、と説明しています。

「〈三筆〉の書というと名筆に違いないと一般には信じられていますが、実のところは、中国書史の本流にはあまり見られない、おかしな雑体書の書きぶりを伴っています。そして、そのおかしな表現こそが、中国の書とは異なる水準に至ったことをしめしているのです。

〈三筆〉の書は「日本以前」の疑似中国文化段階の総仕上げであり、そして日本段階への始まりです。中国で書聖とされている王羲之(303-361)が古法=二折法の終わりと三折法の始まりという結節点に位置することからすると、空海を書聖と呼ぶのもあながち理由のないことではありません。というのも、空海は〈風信帖〉において疑似中国時代の終わりを暗示し、〈増田池碑銘(ますだいけひめい)〉などの雑体書的表現によって、日本時代の始まりを予兆的に描きだしているからです。」

石川九楊『説き語り 日本書史』2011年・新潮選書

ここで石川九楊は具体的に細かく、例えば「風」の文字の書き方等について、それが中国の本来の漢字(王羲之風)と異なる書き方、形になっていることに言及していくのですが、ここで紹介するには、あまりに煩瑣なので省略します。そして空海が王羲之の書を意識的に手本としてしかもそれを自分化・和様化することにより、その後の仮名文字へと発展していったと説明します。上記ではそれは、あたかも王羲之が古典・伝統的書法(二折法)から新しい楷書体書法(三折法)を繋ぐ立場にいたのと同じようであると言っているわけです。(〈二折法・三折法〉につていては No.32 桜まぢかき「孫文のいた頃」参照)

そして、ここに「雑体書」という新しい「書体」が登場します。ここでその雑体書の典型である、上記『増田池碑銘』に触れないわけにはいきません。学生時代に、司馬遼太郎の『空海の風景』(この本は、空海の生涯と、真言密教の世界感を覗ける最適の小説で、お薦めです。)を読んだ時にもその周辺を色々と調べてこの『増田池碑銘』に出会いましたが、その当時、奇怪・奇妙な書体で理解できなかったのをよく覚えています。

『伝 空海 益田池碑銘(ますだいけひめい)』部分

「大和州益田池 碑銘 幷(ならびに)序 沙門遍照金 剛文併書」―高野山釈迦文院蔵

天長2年(825)に完成した灌漑池・大和州益田池(奈良県橿原市)の建碑揮毫を依頼された空海が、自ら撰文揮毫したものの模本と考えられており、本巻は五色の絹24枚に篆・隷・行・草・雑体の書体を交えて152行に大書されています。

ただ、この不思議な「益田池碑銘」の雑体書は、いくら天才・空海といえども、空海の全くのオリジナルではありませんでした。

中国の南北朝時代に江南に存在した国、斉(せい・479-502)国、(北朝の北斉や春秋戦国時代の斉などと区別するために南斉とも)があります。その南斉王朝の武帝の次男、当時の一流の文人であった竟陵王・蕭子良(きょうりょうおう・しょうしりょう)(460-494)が撰した『古今篆隷文体』なる本があり、その写本(鎌倉時代あたりの写本で、空海が初めて日本にもたらしたとされる原本は不明)が伝わっていて、空海は、唐より持ちかえったこの『古今篆隷文体』を嵯峨天皇に献上(弘仁5年・814)しています。

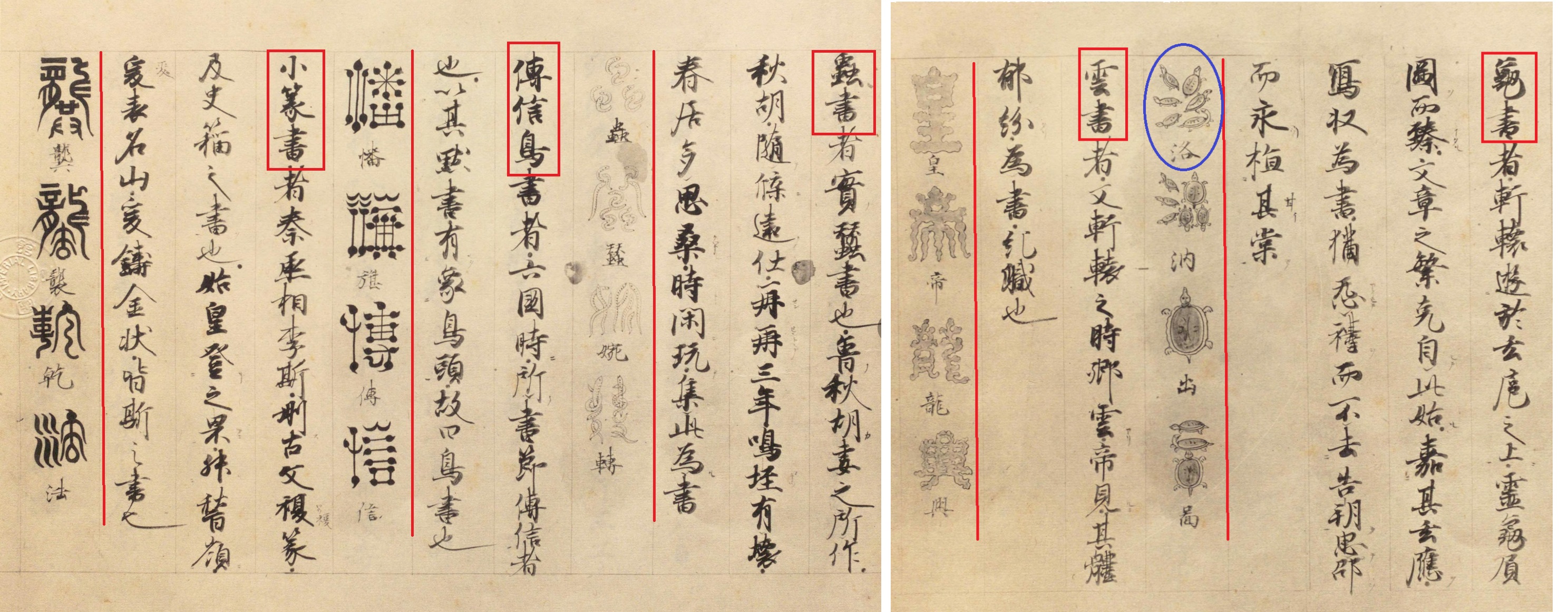

さて、その『古今篆隷文体』を見てみましょう。下記は一例ですが、小篆書はともかく漢字のようですが、これを除いては、「亀書」、「雲書」、「蟲書」、「傳信鳥書」、とありますが、ほぼ「書」には見えません…。全体では43種類ものこの類の「文字」があり、少しその他の例を挙げると「虎爪書」、「龍爪書」、「科斗(おたまじゃくし)書」等々、まあ全て「同様の印象を感じる文字」です。

『古今篆隷文体(紙本墨書篆隷文体)重要文化財』京都市山科区安朱稲荷山・毘沙門堂蔵

『古今篆隷文体(紙本墨書篆隷文体)重要文化財』京都市山科区安朱稲荷山・毘沙門堂蔵

国立国会図書館デジタルコレクション 古典保存会事務所(昭和10年・1935)

書体には一般に楷書、行書、草書、隷書、篆書の五種類がありますが、これ以外の書体が雑体書です。「文字デザイン遊び」としか見えないような「書体?」です。例えば上記で、亀を6匹それっぽく配置して「洛」(青〇囲い部分)としていますが、今の感覚ではどうも子供の遊びにしか感じられません。しかし一方、六朝時代の一流の文人が編纂し、空海もそれをわざわざ嵯峨天皇に献上しているのですから当時の「漢字・文字」の概念を少し考えなくてはならないかもしれません。そもそも空海の『益田池碑銘』からして、どう考えたらよいのかわからなかったのですが、それを石川九楊は下記のように解釈しています。

「三筆の人達は、この雑体書に目をとめ、積極的にとり入れたのです。三筆は、規範的な三折法からなる楷書は吸収しませんでした。逆に王羲之の二折法や、書史上の落ちこぼれともいうべき奇妙な雑体書を手掛かりに「もはや中国の書とは異なる」という書きぶりの書をつくり上げ、日本の文化的建国を果たしたのです。日本の文化は宦官と科挙だけでなく、楷書もまた拒絶しました。これ以降の日本書史は、近代に至るまで、(中国の規範的な書体である)楷書体の書をすっぽりと欠いています。日本書史は「楷書なき書史」ということもできるのです。」

同上

そして『益田池碑銘』については下記のように説明しています。

「『益田池碑銘』は単なる奇怪な書ではありません。精緻を尽くし、委曲を尽くした見事な名品です。これほどの表現は空海にしか書けなかったはずです。現在伝わるのは、手書きの複製(双鉤塡墨・そうこうてんぼく㊟)ですが、元本を空海が書いたことは間違いないでしょう。

三筆が雑体書の表現を選択した理由は、さきほども述べたように、中国への違和感、とりわけ三折法楷書に象徴される息苦しいまでの政治的な文化への違和感からです。日本語と日本人と日本は、中国語と中国人と中国に違和感を感じ始めたのです。この違和感を感じることこそが文化的独立への第1歩です。その違和感の意識の結晶が雑体書の表現なのです。

そして漢字をその本来の用法ではなく、孤島現地語の文字化のためにねじ曲げ、借用した万葉仮名が、漢詩とは異なる和歌を生み出す力となったように、ねじ曲げられた漢字である雑書体が日本文字(ひらがな)を生み出す基となるのです。」

同上

㊟「双鉤塡墨は紙に書かれた書蹟を複写する方法で、書の上に薄紙を置き、極細の筆で文字の輪郭を写しとり(籠字・籠写)、その中に裏から墨を塗って複製を作るものである。この方法による模写を「搨模」(とうも)と称する。書道では「文字の形」そのものが重視されるため、正確に模写するためには原本を書いた人間と同等の技術が求められる。その点、双鉤塡墨による搨模は特別な技術を要せず、輪郭をあらかじめ写し取るので、熟練すれば真筆と見まごう複製すら可能になる。」―Wikipedia

なるほど、この説明であれば空海のミョウな文字も理解できますし、空海が敢えて『古今篆隷文体』を嵯峨天皇に献上した意味も、文字にはあらゆる表現形式があり得るということを伝えたかったのかもしれません。上記で石川九楊は「中国文化に対する違和感」と表現していますが、同時にそれは「日本人が自分、自文化に気付き始めた」ということなのでしょう。

「ひらがな」まであと一歩です。「ひらがな」は雑体書の一種であったのかもしれません。

先にあげた司馬遼太郎の『空海の風景』に空海と嵯峨天皇との「書」についてのエピソードとして『古今著聞集』(1254年編纂)から引用したこんな一節があります。

「空海(774-835)は、芸術的気分のつよかった嵯峨天皇(782-842)からふかく尊崇され、両者の関係は天皇と僧侶というわくを越え、もっとも親密な友人というにおいが濃く、その友人関係も、空海のほうが兄貴分(8歳上)として接する風があった。日本の書道の上では、空海、嵯峨天皇それに橘逸勢を加えて、「三筆」とされるが、空海と嵯峨天皇のあいだの話題は、とくに書にかんしてであった。

あるとき、嵯峨天皇は自分が収集した古今の書を多く取り出し、空海に見せてその意見をきいたり、自分の感想をのべたりしていた。そのうち、天皇がとくに珍重している1巻があり、―天皇おほせ有りけるは、是は唐人の手跡なり。その名を知らず。いかにもかくは学びがたし。目出度き重宝なり。― と言い、しきりに感想をのべた。空海は十分に言わせてから、それはわたくしの書です、といったのである。

事実、そうで、空海の在唐中の作品なのだが、空海はこういうあたり平気で天皇に恥じをかかせてしまうところがあった。

天皇はなおも自説をゆずらず、ややののしり気味で、

「貴僧のいまの手跡とちがうではないか」さらに、こう言っては何だが貴僧の書よりずいぶん上である、と言った。―いかでかさる事あらん。当時書かるる様に、はなはだ異するなり。はしたてても(はしごをたてても)およぶべからず。―

空海は、そのお軸をお放ちあれ、その上で合わせ目のところをご覧じあれ、と言った。天皇がそのとおりにすると、―某の年、某の日、青龍寺に於て之を書す、沙門空海―という意味の署が出てきた。

天皇はおどろき、一応は信じたが、しかし解しがたいことは、たとえ空海の筆蹟であるにしてもいまの空海とこの一巻における空海とのあいだに違いがありすぎることだった。『古今著聞集』の文章によれば、天皇は、―さるにても いかにかく 当時のいきほひには ふつとかはりたるぞー と尋ねた。これに対する空海の返答は、「国によって書というのは変わるのです。唐土は大国でありますから、大国に相応して勢いもその軸のようになります。それにひきかえ日本は小国でありますから、小国なるがゆえに私のいまのような筆蹟に相成っております。―其の事は国によりて書きかへて候也。唐土は大国なれば、所に相応していきをひかくのごとし。日本は小国なれば、それにしたがひて当時の様をつかうまつり候也―」というものであった。―天皇は大きにはぢさせ給ひてその後は御手跡あらそひもなかりけりー、という言葉でこの挿話はむすばれているが、天皇が恥じたのも、空海のこのふとぶとしい態度からみれば、自分のめきき違いを恥じただけでなく、自分が小国の王ということを恥じたといえるかもしれない。

この『古今著聞集』の話はおそらく事実に相違なく、読みようによっては、空海が大国に相応した自分の才が不幸にも小国に在らざるをえないということを、なげくともなく言っているようにも思える。」

司馬遼太郎『空海の風景・17』1975年・中央公論社

この『空海の風景』の中では、司馬遼太郎は、空海が捉えた「真言密教の世界観」を考えると、文化的に極めて豊饒で当時の世界の中心であった長安こそ空海に相応しく、空海は長安に留まりたかったのではないか?という論旨の中でこの逸話が出てきます。

「空海の想いのなかばは、おそらく帰りたくない気持ちで満ちていたかとおもえる。かれの才といい、性格といい、大唐の長安に在るほうがはるかにふさわしく、すべての物事のせせこましく田舎くさくもあるその故国では、およそ似つかわしくなかった。かれに、留学生(るがくしょう)という義務と、密教宣布という使命の意識がもしなければ、あるいはかれは生涯帰らなかったかもしれない。」

同上

これを書いた時の天才・司馬遼太郎は50~52歳くらいですね…。今の私より16歳も年少なわけですが、しかし、今考えている「日本文字の創造」という論旨から考えると、司馬遼太郎の解釈である、小さい大きいの問題では無いようにも思えます。

もっともこの『古今著聞集』の作者自身もこのエピソードを司馬遼太郎が解釈したように、いや、そもそもこのエピソードを基にして、「大小・優劣」の根拠としているわけですが、しかし、空海と嵯峨天皇の間に「このやりとりの事実」があったとして、その実際の現場は、嵯峨天皇が空海によって大国、小国、優劣の問題ではなく「日本・自分らしさ」に開眼させられた瞬間であったかもしれません。

まさしく、今の日本人学生が海外に留学し他文化を学ぶと同時に「日本とは何か?自分は何か?」という問題に突き当たるのと同じことが、天才・空海にも起こったような気はします。そうであれば、空海が「あらゆる書体を書くことができた」ということは「日本の文字の模索」であったかもしれません。

空海は勿論「孫文がいた頃」の明治期の留学生ではありませんでしたが、しかし当時の先進国である「唐王朝」に留学し、或いは明治期の留学生と同じように、「新しい日本」を創ろうと考えていたのかもしれません。

◆ついに「仮名・ひらがな」が出現し始める

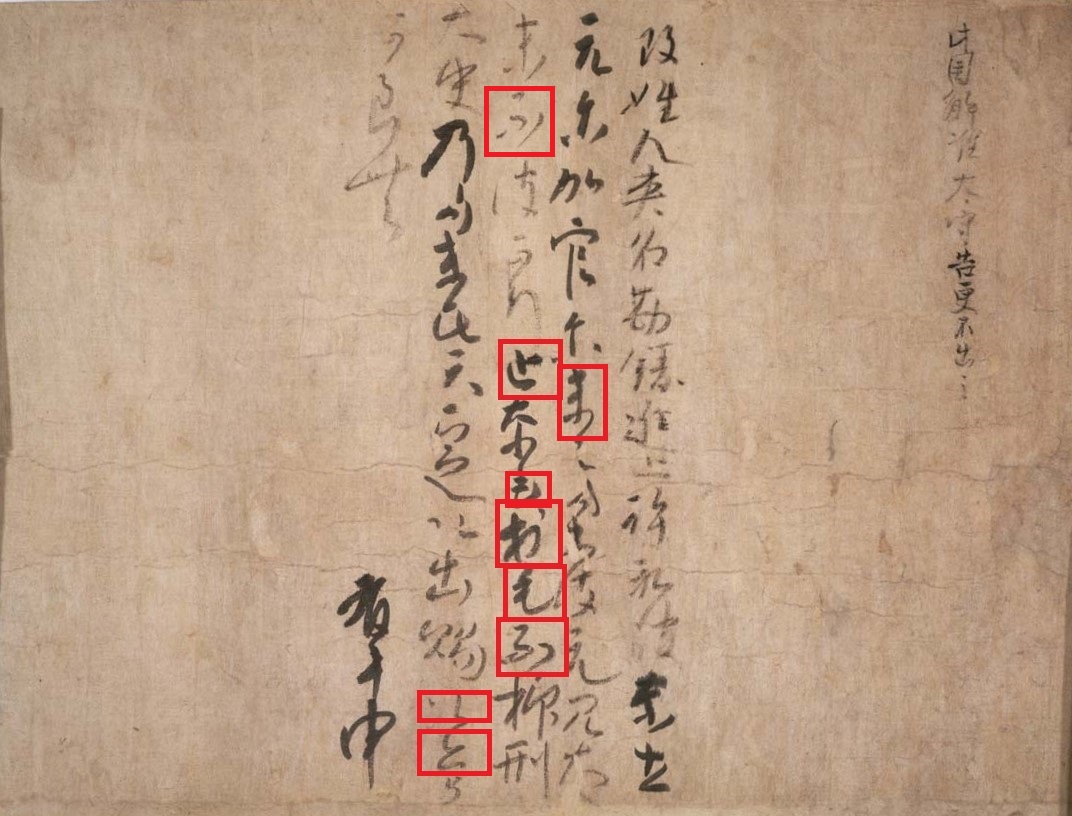

さて、奇しくも、「三筆」と「三蹟」のちょうど中間くらいに、現存する最古の「草書体の仮名・ひらがな」を使用した公文書があります。讃岐国司 有年が讃岐介在任中の貞観9年(867)に作成された『讃岐国司 解 藤原有年 申文』(さぬきのこくしのげ ふじわらのありとし もうしぶみ)です。

『讃岐国司解 藤原有年 申文』(さぬきのこくしのげ ふじわらのありとし もうしぶみ)重要文化財 東京国立博物館蔵

次回はこの『藤原有年 申文』から始めましょう。

以上

2024年3月

追記:▶讃岐国府跡 ①

上記コラム本編で、現存最古の「草書ひらがな」が使用されている公文書『讃岐国司 解 藤原有年 申文(867年)』(「解」は上級機関に上申を行うの意)をあげ、詳しくは次回コラムで…としましたが、この文書が書かれたであろう「讃岐国府」について考えたいと思います。

藤原有年は「讃岐国司(長官)」であり、従ってこの歴史的な公文書は「讃岐国府」で書かれたのでしょう。701年の大宝律令施行後、朝廷は各地に国司を配置し、その地方政治の拠点が国府です。ここで詳しくは触れませんがイメージ的に県庁のようなものでしょう。

そして、この申文が書かれてから19年後に、その「讃岐国府」へ41歳の菅原道真が「讃岐国司」として赴任(886-890)します。任期を終え菅原道真が京都に戻ってから4年後・894年に遣唐使派遣の廃止を唱えます。正確には下記の様ですが…。

「寛平6年(894年)遣唐大使に任ぜられるが、道真は唐の混乱を踏まえて遣使の再検討を求める建議を提出している。ただし、この建議は結局検討されず、道真は遣唐大使の職にありつづけた。しかし内外の情勢により、遣使が行われることはなかった。延喜7年(907年)に唐が滅亡したため、遣唐使の歴史はここで幕を下ろすこととなった。―Wikipedia」

その後道真の失脚・大宰府左遷が901年…です。何とも歴史は劇的なものです。この時代の登場人物と関連する出来事の年代関係を図式化してみました。

さて、この「讃岐国府」は現在の香川県坂出市あたりにあったようですが、偶然ながら不思議な場所です。或る意味、「仮名文字(日本文化)発祥・証明のパワースポット」とも思えます。「雑体書」を嵯峨天皇に伝えた空海(そもそも空海の出自は佐伯氏でこの付近〈多度津・たどつ〉の豪族)は「讃岐国府」から直線距離15㎞ほどの所にある現・善通寺で生まれ、現存最古の仮名公文書が筆記された場所であり、遣唐使廃止を建議した菅原道真も讃岐国司としてここに赴任します。

その「讃岐国府」についてもう少し詳しく調べてみました。私事にわたりますが、私は昭和39年(1964)に父の転勤で香川県高松市に小学校3年生で東京から転校、小学校6年の1学期に新潟に転校するまでの3年弱を高松市で過ごしたので、「讃岐国府跡」付近も通過したことはあり、そして、高松市、香川県には郷土愛のようなものはあるのですが、しかし当時、勿論、「旧跡・讃岐国府跡」や「仮名の発明」などについては、興味の影も無く、自宅から自転車で30分程の春日川での小魚捕りなどに情熱を燃やしていたのでした…。

閑話休題、偶然にも今年2024年1月に、JYDA・HSKの理事会が今治市で開催されたので、その後、初めて電車(JR・予讃線)で2時間程かけて讃岐国府跡を訪ねてみました。田舎の無人駅、それでもその名も「讃岐府中」で下車、10分ほど歩いて、全く平凡な田園風景の中に、きわめて質素にそのパワースポットはありました。

上左:讃岐国府跡(10メートル四方程を囲っています)上右:国府跡を示す石碑(裏に大正11年・1922に建立とありました)

下:讃岐国府跡 遠景 2024年筆写撮影

讃岐府中駅徒歩10分では地理関係がよくわからないですね。讃岐国府がどのあたりにあったのか地図を作製してみました。

① 讃岐国府跡(現在の香川県庁舎から直線距離で13 kmくらい) ② 讃岐国分寺跡(東西約220m、南北約240mの壮大な伽藍跡が残っています) ③ 讃岐国分尼寺跡 ④ 国府津(こうづ・港はいくつかあったようですがその1つ、国府からは4km 程の距離です。当時の海岸線は入り組んでいて、今より2㎞ 程は内側にあり、四国の玄関口である「瀬戸大橋」がその辺りから見えるのも不思議な気がします。) ⑤ 空海の生地

そして上記地図の赤枠内、8~9世紀頃の地図が下記です。

『古代綾北平野周辺の復元地図』― 綾北平野は狭い平野ですが、古墳時代の終わり頃には県内でも有数の規模を持つ古墳群(約100基が確認)が現れる地域となり、この地に国府が選ばれたこととの関係が考えられます。

『古代綾北平野周辺の復元地図』― 綾北平野は狭い平野ですが、古墳時代の終わり頃には県内でも有数の規模を持つ古墳群(約100基が確認)が現れる地域となり、この地に国府が選ばれたこととの関係が考えられます。

―『史跡 讃岐国府跡』香川県埋蔵文化財センター・2020年

訪ねた時の印象では、海から離れていて不便だったのでは…と思いましたが、上記図とその説明で納得できました。綾川によってできた河川平野である綾北平野をはさんで山沿いの丘陵地帯にいくつもの古墳群があり、また須恵器を焼いた窯跡もいくつか発見されています。古くから人が住みやすい地域であったのでしょう。

「讃岐国府」が作られたのが8世紀頃、「古墳群」は6~7世紀頃のもので、今から1200年から1400年も前のことです。それを想うと何やらせつなくも果てしない気持ちになります。およそ遺跡というものはたとえそれが海外のものであったとしても、何か郷愁に似たものを感じますが、それが日本のものであればこの「せつなくも果てしない感覚」は「郷愁」以外のなにものでもないように思います。そもそもこのコラムを書き続けている動機もこの「郷愁」なのかもしれません。

「空から見た讃岐国府跡(南から)赤枠線内が史跡の範囲」― 同上

「空から見た讃岐国府跡(南から)赤枠線内が史跡の範囲」― 同上

そして高校生の頃に習った、ちょうど、この「讃岐国府」が作られた頃に書かれた、こんな詩を思い出しながら、この辺りをウロウロと歩き回ったのでした。

孟城坳 裴迪

結廬古城下 廬を結ぶ古城の下

時登古城上 時に登る古城の上

古城非疇昔 古城は疇昔に非ず

今人自來往 今人自ずから来往す

この漢詩についても色々語りたいのですが、これもまた次回…。

.svg)