国際交流・留学にすぐには役立ちそうにない教養講座㊼

ー世界に「日本が存在していてよかった」と思ってもらえる日本に…

No.47 初夏の候「孫文のいた頃」

風吹古木晴天雨 月照平沙夏夜霜 白居易

風、古木ヲ吹ケバ晴天ノ雨 月、平沙ヲ照セバ夏夜ノ霜

夏の夜の 臥すかとすれば ほととぎす 鳴く一声に 明くる しののめ 紀貫之

白居易(はくきょい・白楽天772-846)紀貫之(きのつらゆき・872-945)

和漢朗詠集

道の辺に 清水流る 柳蔭 しばしとてこそ たちどまりつれ 西行

松蔭に わきて流るる 眞清水の 藻にすむ魚は 夏をしらじな 正岡子規

西行(1118-1190)正岡子規(1867-1902)

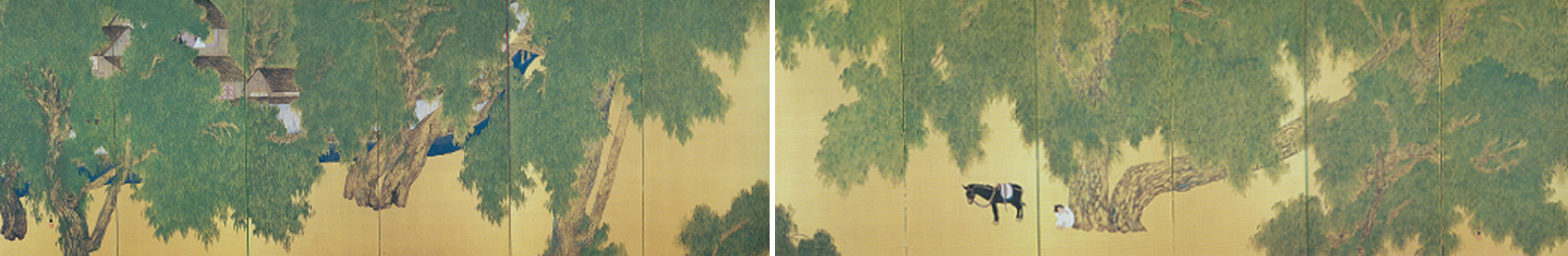

横山大観(1868-1958)『柳蔭』6曲一双、各195.4×545.4㎝、大正2年・1913制作 東京国立博物館蔵

横山大観(1868-1958)『柳蔭』6曲一双、各195.4×545.4㎝、大正2年・1913制作 東京国立博物館蔵

◆前回までの流れと復習

「文化によって異なる時間の概念」をテーマに考えてきました。「No.42 孫文のいた頃」から「仏教の時間観」の考察に移り、ここで「時間とは即ち存在である。」という「仏教・華厳哲学」の大命題に遭遇してしまいました。「仏教の時間観」を考えるために、井筒俊彦『コスモスとアンチコスモス ー 東洋哲学のために』(岩波書店・1989年)を頼りに「仏教・華厳哲学」の「存在論」から考え始めたのでした。そして「No.43~45 孫文のいた頃」の3回で、ほぼ「存在論」を終了したのでした。

そして前回「No.46孫文のいた頃」では「〈東洋哲学〉としての〈「仏教思想・存在時間論〉と〈イスラム思想・存在時間論〉の類似」について考察しました。

「イスラーム思想と仏教思想とは、起源からいっても、宗教的基盤の性格からいっても、さらにはそれらの歴史的発展の経緯からいっても、互いに著しく相違する。にもかかわらず、両者は、それぞれの時間意識の元型的構成において、互いにかくも近い。同じ一つの元型を共有すると言っても決して過言ではないほど近い。しかし、逆の見方をすれば、その同じ一つの元型が、両者において、非常に違う形で展開し、それぞれのイスラーム的時間論、仏教的時間論として具体化している。時間の原初的直覚における根本的一致、それの思想的展開における具体的相違。たしかに、我々の一考に価する問題が、そこにある、と思う。」(井筒俊彦『コスモスとアンチコスモス ー 東洋哲学のために』)

また、別の視点から、中沢新一(なかざわ しんいち、1950年生まれ/宗教史学者・文化人類学者)の以下のコメントも紹介しました。

「中沢 ― 井筒先生の場合、イスラム教から入って仏教やユダヤ教にもキリスト教にも何でも深い理解を持って、さまざまな宗教を超えたメタ宗教の可能性というものを構想していらした。僕が学生の頃には、井筒先生の仕事は円熟してきて、しだいにイスラム教と仏教をまったく同等に語られるようになった。〈《アッラー》は普通言われている《神》ではない。イスラム教が最も深いところで理解している《アッラー》というのは仏教が言う《真如》と同じなんだ〉とまで言い出されています。」(『仏教が好き!』2003年・朝日新聞社)

そして、今回ようやく「仏教の時間観」に辿り着きました。「道元の時間論」について、この井筒俊彦の『コスモスとアンチコスモス ー 東洋哲学のために』を基本に考えていきたいと思います。

「世界が刻々に生起している。その世界現出を身をもって体験しつつある我々自身を含めて、全存在世界は、時々刻々に、新しい。創造不断。イブヌ・ル・アラビーはそれを「新創造」と呼び、道元は「有時経歴・うじきょうりゃく」と呼ぶ。(同上)

仏教的時間論を考える冒頭で、既にして井筒俊彦はイブヌ・ル・アラビー(1165‐1240)と道元(1200-1253)の「存在・時間論」を同じものとして議論を始めます。

典型的な一神教であるイスラム教に対して仏教が、「東洋的時間意識元型」として

一体どのように対峙しているのでしょう?

「この同じ東洋的時間意識元型の表現形態を、仏教という神のない、神を必要としない思惟コンテクストの具体的状況のなかに追求してみようとする。」(同上)

「仏教的思惟形態については、日本の禅思想家、道元を、私は選ぶ。彼の哲学的思想の独自性の故ばかりでなく、特にその時間論が〈創造不断〉元型を、きわめて独創的な形で具現してみせるからである。」(同上)

「しかし、それだけではない。この種の哲学的思惟元型においては、時は有(存在)と密接不離の関係にあり、窮極的には時は有と完全に同定される ― 道元のいわゆる「有時・うじ」存在·即·時間。従って、時の念々起滅は、同時に、有の念々起滅でもある。

時間と存在とのこの不二性については、後に詳説するところがあるので、これ以上ここでは言わないことにするが、とにかく、さきに挙げた「時々刻々の新創造」という表現の最後の一語、「新創造」、がそれの存在論的側面であることは言うまでもない。要するに、「時々刻々の新創造」とは、時々刻々の新しい世界現出ということ。つまり、時の念々起滅とともに有の念々起滅が現成し、刻々に新しい存在世界が、いつも、新しく始まる、始まっては終り、終ってはまた新しく始まっていく、というのである。」(同上)No.46「孫文のいた頃」

「仏教の時間観」と「イスラム教の時間観」がその元型において似ていて、その「時間観の元型」が「時の念々起滅は、同時に、有の念々起滅」である、ということであるらしく、それは、極めて興味深いテーマですが、私の理解がどこまで及ぶか…大変、心もとない気もしますが、考えてみましょう。

◆『正法眼蔵』と「道元のいた頃」

さて、目の前に立ちはだかる道元の「時間論」についてです。学生時代に少し挑戦しましたが、難解過ぎて往時は全く歯が立ちませんでした。「存在・即・時間」という考え方は、なんとなくわかるような気はします。しかし「時間」が「その真相において、ひとつ一つが前後から切り離されて独立した無数の瞬間の断続、つまり非連続の連続である」(同上)No.46「孫文のいた頃」をどのように理解したら良いのでしょうか…このような時間論を道元は『正法眼蔵』において展開しているということです。

ただ、逃げるわけではないのですが…(少し逃げながらの、挑戦のための心の準備です…)「道元の時間論」に入る前に、先ずこの名前だけは有名な『正法眼蔵』ですが、どんな書物なのかその「輪郭」を見てみましょう。そしてそれがどんな時代背景の元に生まれてきたのかも、少し考えてみたいと思います。

『正法眼蔵・しょうぼうげんぞう』:日本曹洞宗の開祖である道元が、1231年から示寂する1253年まで生涯をかけて著した87巻(=75巻+12巻)に及ぶ大著であり、日本曹洞禅思想の神髄が説かれている。道元は、中国曹洞宗の如浄(にょじょう・1163-1228)の法を継ぎ、さらに道元独自の思想深化発展がなされている。

真理を正しく伝えたいという考えから、日本語かつ仮名で著述している。当時(鎌倉時代)の仏教者の主著は、全て漢文で書かれていた(法然、親鸞『教行信証』、栄西、日蓮、…)。古い巻の記述を書き直し、新しい巻を追加して全部で100巻にまで拡充するつもりであったが、87巻で病のため完成できなかった。その後、拾遺として4巻が発見され、追加されている。ーWikipedia

第1巻: 摩訶般若波羅蜜、現成公案、一顆明珠、即心是仏、洗浄、礼拝得髄、谿声山色、諸悪莫作、有時、袈裟功徳、伝衣(11)

第2巻: 山水経、仏祖、嗣書、法華転法華、心不可得(前・後)、古鏡、看経、仏性(9)

第3巻: 行仏威儀、仏教、神通、大悟、坐禅箴、仏向上事、恁麼、行持(上・下)(9)

第4巻: 海印三昧、授記、観音、阿羅漢、栢樹子、光明、身心学道、夢中説夢、道得、画餅、全機、都機、空華、古仏心、菩提薩埵四摂法、葛藤(16)

第5卷: 三界唯心、説心説性、仏道、諸法実相、密語、仏経、無情説法、法性、陀羅尼、洗面、面授、坐禅儀(12)

第6巻: 梅華、十方、見仏、遍参、眼睛、家常、龍吟、春秋、祖師西来意、優曇華、発無上心、発菩提心、如来全身、三昧王三昧、三十七品菩提分法(15)

第7卷: 転法輪、自証三昧、大修行、虚空、鉢盂、安居、他心通、王索仙陀婆、出家、八大人覚、三時業、四馬、出家功徳(13)

第8巻: 供養諸仏、帰依三宝、深信因果、四禅比丘、生死、唯仏与仏、道心、受戒、弁道話(9)

訳註・増谷文雄(1902-1987)『正法眼蔵』全8巻2004年講談社学術文庫(上記の項目はこの版の章分けによる)

さて、上記「真理を正しく伝えたいという考えから、日本語かつ仮名で著述している。当時(鎌倉時代)の仏教者の主著は、全て漢文で書かれていた(法然、親鸞『教行信証』、栄西、日蓮、…)」とあります。道元が何故「漢字仮名交じり文」で書いたのか?ということについては、ここではあっさりと「真理を正しく伝えたい」としていますが、大変興味深い問題で、研究も進められていることでしょう。ただ、ここであまり議論を広げることは避けたいのですが、参考までに当時、「道元がいた頃の年表」と司馬遼太郎の「鎌倉時代におけるリアリズム誕生」という視点からの考察、を以下に挙げます。

「道元の『正法眼蔵』も、あざやかなこの時代の文章語といえる。

それまでの仏教は、いわば型にすぎなかったのだが、道元は、禅を通じてはじめて仏教の本質にせまった。型についてのべつつも、深く本質に入っているのである。

本質を説くなど、当時の文章日本語でにわかに可能なはずはなかった。

このため、道元は日本文を無から創りあげたといっていい。南宋末期の現代中国語を援用したり、古漢文の訓みくだしで文脈をつくったり、また既存の表現がないあまり、自己流の言いまわしを塗りつけたりした。まことに悪戦苦闘というべく、自然、意味のわからない箇所もあるが、そういう傷の多さこそ草創者の名誉といっていい。

ちょっと言いわすれた。

さきにふれた文章語の定義についてだが、文章も他に伝えるものである以上、社会に共有されねばならないということである。受けとり方の深浅はともかく、たれが読んでも言語としてわかるものでなければならず、できれば典型としてまねをされねばならない。

しかし、『正法眼蔵』の文章が、残念ながら、その後共有されたとはおもえない。

ただ、道元は、共有の可能性などかえりみるいとまがなかった。十三世紀の日本語ではなお本質論など書こうにも書けないはずであるのに、四苦八苦して書いたところに、果敢さと壮烈さがあった。」

司馬遼太郎『この国のかたち』第2巻-35「十三世紀の文章語」(文春文庫・1993)

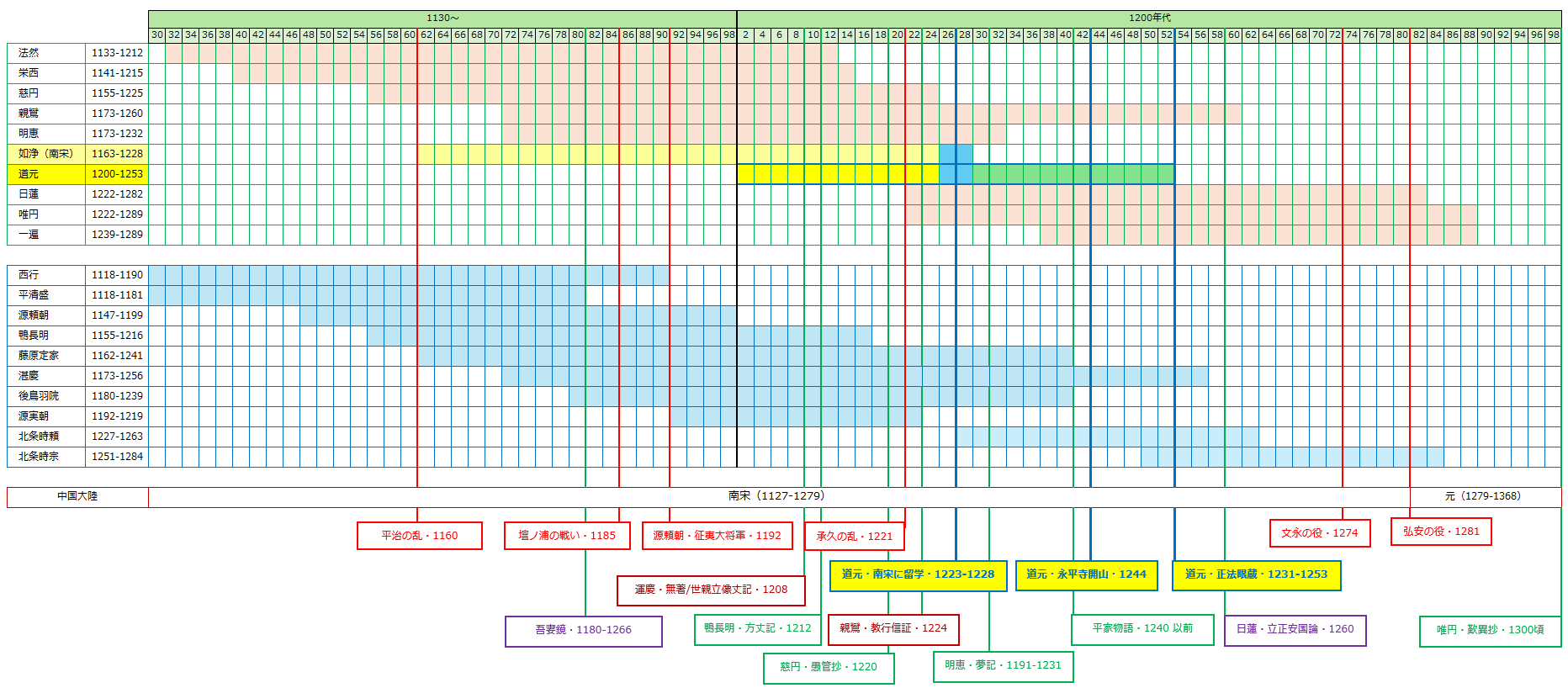

道元のいた頃:12世紀から13世紀にかけての日本の歴史的背景・リアリズムの勃興を踏まえ、主に日本語文章表現の発達、その作品群を見ながらその頃を想像してみてください。(メモリは2年単位)

-『吾妻鏡』や日蓮『立正安国論』は「和化漢文」、親鸞『教行信証』はかなり正式漢文に近い、その他の作品は「漢字仮名交じり文」で記されています。

-和化漢文:漢文形式(漢字のみを使用)ではあるが文語中国語としての正統な漢文からは逸脱しており、日本語に訓読することを前提としてた文章(日本的漢文・和化漢文)

-如浄(にょじょう・1163-1228)南宋曹洞宗、天童山景徳寺・てんどうざんけいとくじ(現、浙江省寧波市鄞州区・せっこうしょう にんぽうし ぎんしゅうく)の僧、道元の師

「よくいわれるように、その力づよい写実主義は仏師運慶・湛慶(たんけい・運慶の嫡男)の作品にあらわれているが、文章語の世界でも同様の変化がおこった。平安時代の宮廷の漢文は、文章博士(もんじょうはかせ)の掌握下にあって、すみずみまで形式をつくろい、中国人が読んでもおかしくないようにととのえられていたが、鎌倉幕府の世になると、幕府の公式記録である「吾妻鏡」でさえ、その文章は百姓の野良着のように機能的で、素朴で、意味が通じることにのみ主眼がおかれており、字面こそ漢文に似つつも、本性は日本語そのもの(和化漢文)だった。」(同上)

左:運慶作・国宝『世親(せしん)菩薩立像』興福寺北円堂・1208年(像高191.6 cm)

中:運慶作・国宝『無著(むじゃく)菩薩立像』興福寺北円堂・1208年(像高194.7 cm)

右:伝湛慶作・重文『狗児』高山寺(像高25.5cm)

両像は承元二年(1208)、仏師運慶を頭とし、10人余りの仏師により、北円堂本尊弥勒仏像及び脇侍、四天王像と共に、制作されたものであることが判る。この文献には、両像を世親及び玄弉(げんじょう)の像としているが、本尊台座の墨書には、世親、無著とあり、興福寺の宗派から考えても、今日の名称の正しいことが判る。また、かなり多人数の仏師により同時に九体が造られているところから、両像を運慶の作とすることにも一応躊躇されるが、そのかけ離れた優秀な作柄から、同堂弥勒仏と同様運慶を頭とし、運慶等の仏師によって制作されたものと考えられている。『日本の彫刻・上古~鎌倉』美術出版社・1966年

◆『正法眼蔵』と「道元の時間論」

上記『十三世紀の文章』において、司馬遼太郎は、約400年にわたって続いた平安時代の形骸化した律令制度が終焉を迎え、武士-すなわち開拓農民から成る新たな勢力-が台頭して政権を握り、現実を現実として見る精神が社会全体に広がったと述べています。そうした大きな時代の潮流の中で、人々は、道元は、自らの思想を「日本語」で表現し、書き伝えるという行為に取り組んでいったわけです。

道元は1223-28年の約5年間(23‐28歳)、南宋に留学していましたから、当時の正式な中国語、漢文にも精通していたはずです。天童山での修行では彼は果たして「何語?」で思索していたのでしょうか?「漢字仮名交じり文」での表現は「より多くの人々に伝える・指導する」という意味もあったようですが、同時に「母語・日本語」(リアリズム)で自分の思索を整理してみたい、表現してみたい、という思いもあったのかもしれません。

ところで、写実表現に迫っていった絵画や彫像といった「視覚芸術」と「その対象世界」、或いは「言葉」と「対象世界」との関係は、非常に深い問題ですね。さらに表現形式範囲を広げれば、「音楽」もまた同様に、極めて奥深いテーマだと思います。

とはいえ、「言葉」(あるいは映像や音楽?)によって表現されなければ、ふわふわと漂うような「浮遊する観念」は定着せず、それによって世界を理解できたとは言いがたいと感じてしまいます。もっとも、もし世界の本質が流動的で浮遊するものだとすれば、それを定着させようとする試み自体が、無謀で空しいものなのかもしれません。

そして、それにしても、No.46、No.47「孫文のいた頃」で主に追記として紹介した福岡伸一の『動的平衡』の考え方は、華厳哲学における存在論 ーすなわち「世界はすべてが関係し合っている」という思想ー や、道元の時間論「存在即時間」「時々刻々の新しい世界の現出」の理解に、とても役立つように思えるのですが…。「動的平衡」についても少し復習しておきます。

「生物の体を構成する分子は、私たちが毎日食物として取り込む分子と絶えず入れ換わっています。私たちの体は、そうした分子の流れが一時的に生み出す〈よどみ〉みたいなもので、生命とはいわば〈その流れがもたらすところの効果〉だといえる。その効果のあり方を、私は〈動的平衡〉と呼んでいるんですけれど。」

福岡伸一『動的平衡ダイアローグ』2014年・木楽舎

「機械、すなわちメカニズムの中では、個々のパーツはそれぞれ固有の役割を有する。物質と機能は一対一で対応している。そしてAはBに作用をなし、BはCに作用をなすように見える。一連の因果関係が、線形なカスケードを構成しているように見える。

しかし実は、それは単に、そのように見える、ということにすぎない。タイム・ストッパーの効力を解き、あるいは動画の一時停止を解除すると、対象はたちまち動きを取り戻す。そして次の一瞬には、それぞれのパーツは、先ほどとは全く異なった関係性の中に散らばり、そこで新たな相互作用を生み出す。そこでは個々のパーツは新たな文脈の中に置かれ、新たな役割を負荷される。物質と機能の対応は先ほどの一瞬とは異なったものとなり、関係性も変化する。つまり因果の順番が入れかわる。

しかし今、顕微鏡下で時間の止まった細胞を観察している生物学者の眼は、その一瞬前も、その一瞬あとも全く見ることができない。絵は空間的にも、時間的にも切り取られる。そのとき私は、生命の動的平衡を見失い、生命は機械じかけだと信じる。

この世界のあらゆる要素は、互いに連関し、すべてが一対多の関係でつながりあっている。つまり世界に部分はない。部分と呼び、部分として切り出せるものもない。そこには輪郭線もボーダーも存在しない。

そして、この世界のあらゆる因子は、互いに他を律し、あるいは相補している。物質・エネルギー・情報をやりとりしている。そのやりとりには、ある瞬間だけを捉えてみると、供し手と受け手があるように見える。しかしその微分を解き、次の瞬間を見ると、原因と結果は逆転している。あるいは、また別の平衡を求めて動いている。つまり、この世界には、ほんとうの意味で因果関係と呼ぶべきものもまた存在しない。

世界は分けないことにはわからない。しかし、世界は分けてもわからないのである。」

福岡伸一『世界は分けてもわからない』(講談社現代新書、2009年

「時間」を排除したところに「存在」は無いのでしょう。私が勝手にこじつけてもしょうがないのですが、上記は、ふと「華厳哲学における存在論 ーすなわち〈世界はすべてが関係し合っている〉という思想ー や、道元の時間論〈存在即時間〉〈時々刻々の新しい世界の現出〉」について語っているようにも感じてしまいます。これをどこか頭の片隅においておいて、さて、いよいよ「道元の時間観」について、「言葉」から迫ってみたいと思います。

▶『正法眼蔵』に見る東洋的時間意識(時々刻々の新し世界の出現)の元型

時々刻々の創造。〈時々刻々〉とは何か。〈時々刻々〉に、一体、何が起るのか。〈創造〉とは、イブヌ・ル・アラビーにおいては、一瞬一瞬に新しい、神の自己顕現であった。そして、神の自己顕現とは、この場合、絶対無分節者の自己分節的、自己限定的、現出を意味した。だが、道元の世界には神はいない。創造主はいない。だから必然的に、ここでは、〈創造〉は -後述する〈我〉の働きを別にして考えれば- 時間の自己創出、存在の自己創造を意味するほかはない。おのずから、(〈起信論*〉的表現を使って言うなら)忽然と、時間が現われ、存在が現われる。時間が存在として、存在が時間として、現成するのだ。時間・即・存在。時即有の忽然生起。この根源的直覚を、道元は、〈有時・うじ〉〈経歴・きょうりゃく〉というキータームを通して壮麗な思想体系に展開していく。

井筒俊彦『コスモスとアンチコスモス ー 東洋哲学のために』

起信論*:「起信論(きしんろん)」、正式には『大乗起信論(だいじょうきしんろん)』、大乗仏教における重要な哲学的論書です。「起信」:信仰を起こす。

「東洋的時間意識の元型」とは「全存在世界は、時々刻々に、新しい。創造不断。イブヌ・ル・アラビーはそれを〈新創造〉と呼び、道元は〈有時経歴・うじきょうりゃく〉と呼ぶ。」でした。そしてこの、イスラーム思想と仏教思想で共通の「時々刻々に新しい世界の出現」ですが、イブヌ・ル・アラビー(イスラーム思想)ではその「内的構造」は「神の自己顕現」という説明に留まるようです。

「〈創造不断〉なるものを、〈心〉(qalb)の時々刻々の〈変転〉(taqallub)として、すなわち、渺々たる宇宙に張る存在エネルギー(神の〈慈愛の息吹き〉)の脈動的テンポとして、捉えるイブヌ・ル·アラビーの思想の独自性を、私は否定はしない。だが、彼の場合、こうして〈時々刻々〉という形で現成する〈瞬間〉の内的構造は、それが、ひとつ一つ、神の〈啓示〉、すなわち神の自己顕現であるということを除いては、必ずしも明らかではない。これに反して道元は、〈瞬間〉の時間論的、存在論的深層構造を、徹底的に究明しようとする。まさに道元の独擅場であり、そこに彼の〈創造不断〉論の独自性がある。」(同上)

▶道元の「瞬間」についての時間論的、存在論的深層構造

「〈有時〉〈経歴〉の詳細に入る前に、先ず道元のこの時間論が、東洋的時間意識の元型としての〈創造不断〉の具現であることを明示する『正法眼蔵』の一節を引用し、そこに表現されている思想を分析してみよう。『現成公案』(上記、『正法眼蔵』章立て参照)の世に有名な一節だ。曰く、

〈たき木(薪)は、はひ(灰)となる。さらにかへりて、たき木となるべからず。しかあるを、灰はのち、薪はさきと見取すべからず。

しるべし、薪は薪の法位に住して、さきあり、のちあり。前後ありといへども、前後際断せり。

灰は灰の法位ありて、のちあり、さきあり。…

たとへば、冬と春とのごとし。冬の春になるとおもはず。春の夏となるといはぬなり。〉

道元は言うのだ。薪が燃えて灰になる。いったん、灰になってからは、また元にもどって薪になることは不可能だ(と、普通の人間の常識は考えている)。だが、このような(誤った)経験的認識の事実に基づいて、灰は後、薪は先、というふうに見てはならない。事の真相は、むしろ次のようである(〈しるべし〉)。薪は、薪であるかぎりは、あくまで薪なのであって(〈薪の法位に住して〉薪という存在論的位置に止まって)、独立無伴、その前後から切り離されている(〈前後際断〉)。前の何かから薪となり、またその薪が後の何かになる、というのではない。

それでは、薪がその〈法位に住して〉薪である間の時間は、どこにも切れ目のない無縫の連続体であるのか。そうではない、と道元は言う。薪は薪でありながら、しかも、べったり連続して薪であるのではなく、刻一刻、新しく薪であるのだ。刻一刻、新しい薪の現出。この存在現出的一瞬一瞬のつらなりには、明らかに前後関係がある。そうして見れば、薪が薪であるあいだ、灰が灰であるあいだの存在現出的瞬間のひとつ一つも、またそれぞれ〈前後際断〉なのであって、そういう瞬間の非連続的連続が、すなわち、薪の〈法位住〉、灰の〈法位住〉なのである。そして、勿論、これはその他のいかなるものにも当てはまる。まさしく、全存在世界が、イブヌ・ル・アラビーのいわゆる〈新創造〉と同じ原理に拠って、非連続の連続(動的平衡)として現成していくのだ。ただし道元は、無論、〈新創造〉というような表現は使わない。同じ存在論的事態を、〈有時〉の〈経歴〉として呈示する。」(同上)

冒頭「たき木(薪)は、はひ(灰)となる。さらにかへりて、たき木となるべからず。しかあるを、灰はのち、薪はさきと見取すべからず。」の現代語訳ですが、今の私のレベルでは次のような理解でしょうか。「薪が燃えて灰になる。いったん、灰になってからは、また元にもどって薪になることはない。しかし、そうだからと言って、そのような日常経験的認識により、灰は後、薪は先、というふうに(日常経験的認識の連続時間の中で)見てはならない。」であれば何とか理解はできます。

この個所における井筒俊彦の「いったん、灰になってからは、また元にもどって薪になることは不可能だ(と、普通の人間の常識は考えている)。だが、このような(誤った)経験的認識の事実に基づいて、灰は後、薪は先、というふうに見てはならない。」この表現では「灰になってから薪にもどることもありうる」と受け取れます。この辺が私は理解できていません。但し、例えばある程度長い時間と範囲を想定して、その「灰」が様々なもの(分子)に変化してまた「薪」になる…ということであるのかもしれません。

「薪の在り方」「灰の在り方」に因果関係、連続性がない、ということは、「たとへば、冬と春とのごとし。冬の春になるとおもはず。春の夏となるといはぬなり。」の比喩(冬が春になるわけではない、春が夏になるわけではない…別物である)で考えると、いくらかわかりやすい気はします。もちろん、井筒俊彦はこれからその詳細について説明していくはずなのですが、どうなることやら…。

さてさて、結局、やっと端緒についたばかりで、すでに大難航しています。最後に増谷文雄 (仏教学者・1902-1987)訳註『正法眼蔵』のこの個所(『現成公案』の一部)の、上記引用では省略された前後を挙げておきます。冒頭の「薪と灰」についても、井筒俊彦(1914-1993)とは少し解釈が違うようです。

「たき木はひ(灰)となる、さらにかへりてたき木となるべきにあらず。しかあるを、灰はのち、薪(たきぎ)はさきと見取すべからず。しるべし、薪は薪の法位*に住して、さきありのちあり。前後ありといへども、前後際断せり。灰は灰の法位にありて、のちありさきあり。かのたき木、はひとなりぬるのち、さらに薪とならざるがごとく、人のし(死)ぬるのち、さらに生とならず。

しかあるを、生(しょう)の死になるといはざるは、仏法のさだまれるならひなり、このゆゑに不生(ふしょう)といふ。死の生にならざる、法輪のさだまれる仏転*(ぶってん)なり、このゆゑに不滅といふ。

生も一時のくらゐなり、死も一時のくらゐなり。たとへば冬と春とのごとし。冬の春となるとおもはず、春の夏となるといはぬなり。」

「【現代語訳】(不生不滅ということ)

薪は灰となる。だが、灰はもう一度もとに戻って薪とはなれぬ。それなのに、灰はのち、薪はさきと見るべきではなかろう。知るがよい、薪は薪として先があり後がある。前後はあるけれども、その前後は断ち切れている。灰もまた灰としてあり、後があり先がある。だが、かの薪は灰となったのち、もう一度薪とはならない。

それと同じく、人は死せるのち、もう一度生きることはできぬ。だからして、生が死になるといわないのが、仏法のさだまれる習いである。このゆえに不生という。死が生にならないとするのも、仏の説法のさだまれる説き方である。このゆえに不滅という。

生は一時のありようであり、死もまた一時のありようである。たとえば、冬と春とのごとくである。冬が春となるとも思わず、春が夏となるともいわないのである。」

【注解】

※ここに道元は、仏教にいうところの不生·不滅の考え方を説く。悟前・悟後の自己のありようの考え方に資するのであろう。

法位: 物のありようというほどの意である。ここの法は存在そのものの意である。〈薪の法位〉という所以である。

法輪のさだまれる仏転:法輪とは、説法をいう。その法は教法を意味する。仏がその教法を人間界に説き弘めるさまを、車がその輪を転じてゆくに喩えるのである。かくて、〈仏転法輪〉(仏が法輪を転ずる)の句が成り、それを駆使して〈法輪のさだまれる仏転〉とはいったのである。仏転法輪のさだまれるところというほどの意である。」

増谷文雄『正法眼蔵』・現成公案(講談社学術文庫・2004年)

別の解釈を考えると、さらに混乱するような気もしますが、まあ、色々と当たって更に考えていってみたいと思います。

司馬遼太郎も「南宋末期の現代中国語を援用したり、古漢文の訓みくだしで文脈をつくったり、また既存の表現がないあまり、自己流の言いまわしを塗りつけたりした。まことに悪戦苦闘というべく、自然、意味のわからない箇所もあるが、そういう傷の多さこそ草創者の名誉といっていい。」としており、また増谷文雄も、上記『正法眼蔵』訳注のあとがきで「わたしはまだ『正法眼蔵』のすべてを理解することを得てはいない。その文章が難しくて、まだ歯が立たぬというところも少なくない。しかし、ここまでくると、いささか自ら慰めるすべもないではない。道元の文章がわからないというのは教養の問題もある。だが、さらに掘り下げてみると、それは思想の問題そのものである。つまり、道元の文章を語ることは、そのまま、道元の思想を語ることにほかならない。その文章が難しくて解らないということは、つまり、その思想が難しくて解らないということに他ならない。したがって、また、もし道元の文章をよく読破してすべてを理解することができた時には、それはまた道元の思想そのものをことごとく捉えたことになる。それを楽しみとして、わたしもなおしばらく生きていることが許されるならば、いましばらく道元を見つめて、『正法眼蔵』を読んでまいりたいと思っておる。」(同上)とあります。

昨日今日読み始めた素人に、すぐにわかるはずもない…と自分に言い聞かせ…また次回…。でも、ここに世界の秘密があります。皆さんも是非挑戦してみてください。

以上

2025年5月

.svg)