国際交流・留学にすぐには役立ちそうにない教養講座52

ー世界に「日本が存在していてよかった」と思ってもらえる日本に…

No. 52 十月江南天気好の「孫文のいた頃」

・十月江南天気好 可憐冬景似春華 白居易

十月江南天気好シ 憐レムベシ冬ノ景ノ春ニ似テ華カナルコト

・神無月 降りみ降らずみ さだめなき 時雨ぞ冬の 初めなりける 詠人不知『後撰和歌集』

・初時雨 名もなき山の おもしろき 良寛

・静けさを こひもとめつつ 来にし身に 落葉木立は 雨とけぶれり 若山牧水

【白居易】中唐期の詩人(772‐846)引用部分は『早冬』の冒頭の2句。憐レムベシ:何と素晴らしいことよ。

【後撰和歌集】村上天皇(926-967)の下命による二番目の勅撰和歌集。950年代成立。降りみ降らずみ:降ったり降らなかったり

【良寛】(1758-1831)曹洞宗の僧侶・詩歌俳人・隠者。

【若山牧水】(明治18年・1885 – 昭和3年・1928)歌人

倣 和漢朗詠集

菱田春草(明治7年・1874-明治44年・1911)『落葉・おちば』6曲一双、各157.0×363.0㎝、明治42年(1909)制作

永青文庫蔵、熊本県立美術館寄託 重要文化財

◆これまでの流れと復習

そもそもの発端は、No.39「孫文のいた頃」で取り上げた「国や文化によって異なる時間の概念」でした。そして、その背後には「日本とは何か?」という大テーマがあり、その一環として「日本の時間観」を探りたいと考えたのでした。そのため、古代ギリシア、キリスト教、古代中国の「時間概念」「歴史観」を比較検討して、No.42 「孫文のいた頃」で「仏教における時間観」を考えるに至り、そこで「時間とは即ち存在である」という「仏教・華厳哲学」の大命題に遭遇したのでした。そこで時間論の前に存在論に挑戦、ともかく通過しました。

ただ、歴史的に見ても、私も含めて、日本人の誰もが「時間=存在」という哲学的な「時間観・存在観」を持っていたわけではないでしょうが、様々な文学作品等を通しての、〈無常観〉、そして〈十干十二支〉や〈元号〉からの〈循環・回帰観〉と「時間とは即ち存在である」が、何らかの関係があるのか?と考えてみたかったのでした。

そして、その「時間=存在」を考えるために、「曼陀羅」について「No.48~51 孫文のいた頃」の4回で、井筒俊彦のいう「マンダラにおける無時間・超時間」を理解するために、今まで、そもそも言葉と画像イメージでしか知らなかった「曼荼羅」について考えたのでした。結果、ともかくある程度、井筒俊彦の言う「マンダラにおける無時間性・非時間性」について理解したような気にはなりました。

さて今回は、「華厳哲学」の「存在=時間」の、いよいよ「時間」についてです。

「華厳哲学」、「大乗仏教哲学」、道元(1200-1253)の『正法眼蔵』において、時間は連続ではなく「非連続の連続」、「薪は薪、灰は灰」、「時々刻々」そこに繋がりは無いということを学んだのでした。以下は、ほぼこの本の「読書会」状態になっていますが、井筒俊彦のいつもの『コスモスとアンチコスモスー東洋哲学のために』1989年岩波書店の中、『創造不断―東洋的時間意識の元型』からの引用(初出は『思想』‐1987年3号)に、小タイトルをつけて整理したものです。ほぼ「No.42 孫文のいた頃」の復習ですが、これを再考、思い出してから、次に進みたいと思います。

また、井筒俊彦はイスラム思想と比較しているので、更に話が複雑になりがちで、ただ、ここでは基本、「華厳思想」と「イスラム思想」の類似性について語っているので、パラパラと「イスラム思想」の用語が出てきますが、その対比には注目せず「華厳思想」、「大乗仏教思想」、「道元の思想」について考えていきたいと思います。

・時間の直線的連続性の否定(刹那の連鎖)

「時々刻々の新創造。この表現は、それ自体のうちに、時間論と存在論との二側面を合わせもっている。〈時々刻々〉が、その時間論的側面であることは明瞭であろう。その点だけは明瞭だが、しかし、それが哲学的に含意するところは必ずしも明らかではない。先ず、時々刻々とは、時の念々起滅を意味するということに注目する必要がある。すなわち、これは時間の直線的連続性の否定なのである。外界の事物、いわゆる外的世界、とは本性的にはなんの関わりもなく、一様に流れる〈絶対時間〉(二ュートン)、どこにも途切れのない恒常的連続体としての時間を否定して、途切れ途切れの、独立した(〈前後際断*〉)時間単位、刹那、の連鎖こそ時間の真相であると、この考え方は主張する。要するに、時間は、その真相において、ひとつ一つが前後から切り離されて独立した無数の瞬間の断続、つまり非連続の連続である、というのだ。」

・時間=存在

「しかし、それだけではない。この種の哲学的思惟元型においては、時は有(存在)と密接不離の関係にあり、窮極的には時は有と完全に同定される ー 道元のいわゆる〈有時・うじ〉存在・即・時間。従って、時の念々起滅は、同時に、有の念々起滅でもある。」

・時々刻々と世界が現れる、終わる(〈現在〉と定義された時間だけが常にある?)

「さきに挙げた〈時々刻々の新創造〉という表現の最後の一語、〈新創造〉がそれの存在論的側面であることは言うまでもない。要するに、〈時々刻々の新創造〉とは、時々刻々の新しい世界現出ということ。つまり、時の念々起滅とともに有の念々起滅が現成し、刻々に新しい存在世界が、いつも、新しく始まる、始まっては終り、終ってはまた新しく始まっていく、というのである。」

・〈無常・儚さ〉を感じるのか〈本質・真理〉を感じるのか?

「時と有と(あるいは、時すなわち有)の、この念々起滅の実相に、我々一般の常識的人間は、たまたまそれに気付くことがあったとしても、せいぜい、人の世の儚さを感じるくらいのものである。時々刻々の〈新創造〉を、存在の無常、万物の流転遷流として、情的に感受するのだ。これに反して、東洋の哲人は、この同じ念々起滅の実相に、時と存在の限りない充実の姿を見る。刻々に移ってやまぬ時の流れの一瞬一瞬の熟成に全時間の重みを感得し、一瞬ごとに現成するひとつ一つのもののなかに、全存在世界の開花(本質・真理)を看取する。だが、この一見不可思議な事態の内部構造の、より分析的な理解のためには、後で、もっと多くの言葉が費やされなければならない。」

さて、ここまでは、「No.45、46 孫文のいた頃」の2回で、牽強付会のおそれがなくはありませんが、分子生物学者、福岡伸一(1959-)の「動的平衡」理論を援用して、ともかく理解したのでした。

「肉体というものについて、私たちは自らの感覚として、外界と隔てられた個物としての実体があるように感じている。しかし、分子のレベルではその実感はまったく担保されていない。私たちの生命体は、たまたまそこに密度が高まっている分子のゆるい〈淀み〉でしかない。しかも、それは高速で入れ替わっている。この流れ自体が〈生きている〉ということであり、常に分子を外部から与えないと、出ていく分子との収支が合わなくなる。」

福岡伸一『生物と無生物のあいだ』講談社現代新書・2007年

◆道元の『正法眼蔵』における「有時・うじ」的時間論(華厳と唯識)

さて、ようやく道元の時間論の本質に迫りたいと思いますが、それに先立ちまたまた、聞いたことはあるけれど、ちゃんとは知らない「唯識・ゆいしき」という考え方、哲学が登場します。

「仏教哲学史は、様々に錯綜する思想潮流の複雑多岐な展開過程だが、なかでも、道元の〈有時〉との関連において特に重要なのは、華厳の存在・時間論である。そしてまた、唯識の深層意識的存在・時間論も。これら仏教哲学の二大学派の思想のうち、〈有時〉概念の思想史的背景を把握するためにどうしても知っておかなくてはならない局面だけを特に選び出して次に略述し、道元の時間論への序説とすることにしよう。」

井筒俊彦『コスモスとアンチコスモスー東洋哲学のために』1989年岩波書店

◆唯識哲学と華厳哲学

道元の時間概念「有時・うじ」を理解するためには「仏教哲学の二大学派の思想」について、ある程度知識が必要のようです。

「唯識と華厳 ー 前者は、人間の意識深層における時間生起のひそやかな営みを分析的に解明して、時間の非常非断的性格の深層構造を明かし、後者、華厳、は存在の非時間的秩序と時間的秩序との接点を、すなわちtotum simul(一切一挙・全存在世界の一挙開顕・)的非時間フィールドが、いかにして、時々刻々に現成していく〈現在〉の多重多層的存在フィールドとして自己を時間化するか、その転換の機徴を、明らかにする。」(同上)

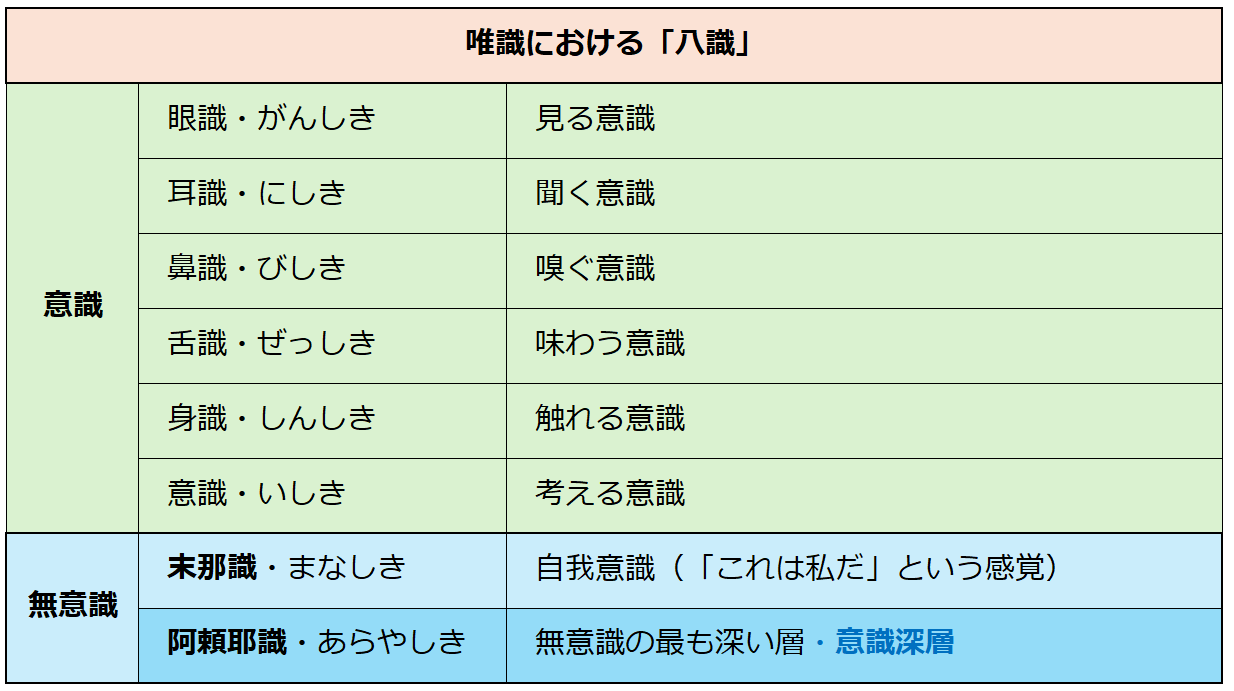

相変わらず、難解ですが、整理してみましょう。「唯識」とは字義的には「ただ(唯)(こころ)識だけがある」、つまり、「心・識」を8つのジャンルに分け(八識)、我々が見ている世界は、すべて心の働き(=識)によって成り立っている、という考え方です。世界(時間=存在)は「意識深層」によって存在しており、それは心の中で作られたイメージに過ぎない、となります。そして井筒俊彦が言及しているのが「意識深層」としている「阿頼耶識」のことです。その「意識深層」で「時間の非常非断的性格の深層構造」を考えることになります。

「唯識」における「八識」

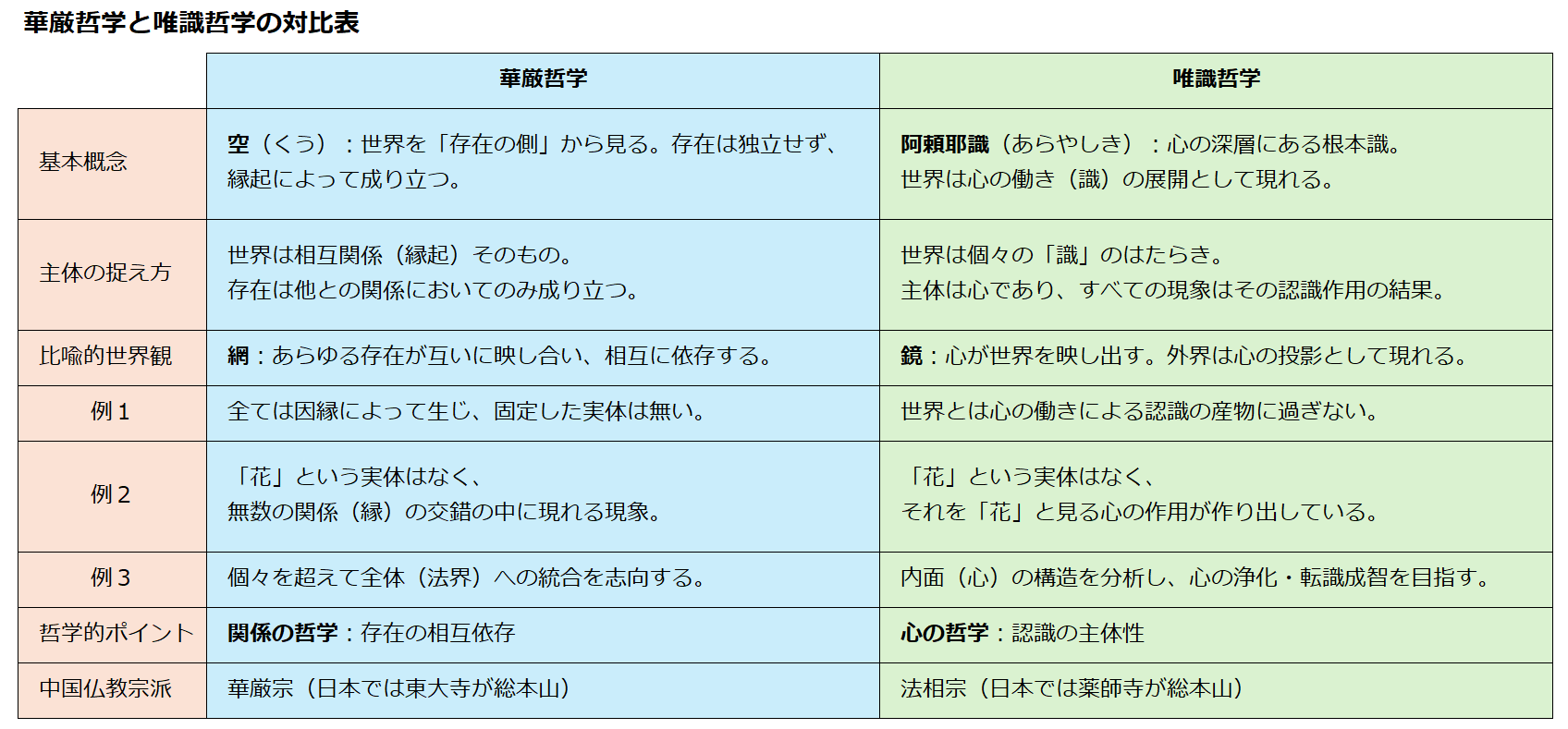

また、「華厳」については、上記で、「存在の非時間的秩序と時間的秩序との接点」、「一切一挙・全存在世界の一挙開顕」的非時間、今まで「曼荼羅」等で考察してきた、過去・現在・未来が同居しているような時間観ですが、ここではこの「唯識」と「華厳」の2つの考え方が必要なのだとういうことでしょう。先ず、下記に「華厳哲学」と「唯識哲学」の概略対比表を作成してみました。

◆世界を「関係」から見る・世界を「心」から見る

仏教思想の中でも、華厳と唯識は「哲学・世界の見方、世界の説明の仕方」を対照的に示しています。華厳が「存在そのもののあり方」を、唯識が「心のはたらき」を照らし出すように、両者は、例えば同じ山頂を目指しながら異なる側から登っていく観があります。

華厳の中心は「空(くう)」の思想であり、「華厳存在論」として、今までもさんざん考えてきましたが、この「空」は単なる虚無ではなく、すべてのものが互いに関係しあってこそ成り立つ、縁起の世界を指しています。

「すべてのものが無〈自性〉で、それら相互の間には〈自性〉的差異がないのに、しかもそれらが個々別々であるということは、すべてのものが全体的関連においてのみ存在しているということ。つまり、存在は相互関連性そのものなのです。根源的に無〈自性〉である一切の事物の存在は、相互関連的でしかあり得ない。」「No.44 孫文のいた頃」

世界は固定した実体の集まりではなく、無数の関係が交錯しあう巨大な「網(もう)」のようなものと譬えられています。いつも例にあげる「1粒の米」に全宇宙の「時間=存在」が詰まっているわけです。さて、ここまでは復習です。

新たに登場した「唯識」は、外界の実在性を問うよりも、「心とは何か」を探る、世界は「心の鏡」に映る像であり、私たちが見ているものは、結局のところ心が作り出した世界にほかならない、ということのようです。唯識の哲学では、深層に「阿頼耶識・あらやしき」という根源的な意識があるとしています。そこから無数の「識」が働き、我々の経験世界を立ち上げているといいます。「花」が美しく見えるのも、心がそう映しているからだ、という解釈になります。この思想の方向は、外界を分析するよりもむしろ内面を分析することで、心の構造を探り、その迷妄を識り、やがて「転識成智(識を転じて智と成す)」の境地に至ることを目的としています。

要するに、華厳は「存在の関係性」を説き、唯識は「認識の主体性」を説き、前者が宇宙の全体を映す巨大な「網の哲学」であり、後者は心の奥底を照らす「鏡の哲学」となります。同じ仏教の流れですが、この二つの思想は、外と内、存在と心、全体と個、という二つの方向から、世界を考えてきた、ということになります。

◆「唯識哲学」の「阿頼耶識・あらやしき」

この「阿頼耶識」理解がまた大きな壁のようです。

「我々のあらゆる行為は ー 内的行為であると外的行為であるとを問わず、また我々自身がそれに気付くか気付かぬかに関わりなく ー 必ず我々の心の深みに跡を残す。意識深層に残された経験の跡、それを唯識の術語で〈種子・ピージャ・しゅうじ〉という。

我々の経験の一つひとつが、意識深層において〈種子〉になるということは、もう少し現代的な言い方をするなら、意識の深みに沁みこんだ経験は、そこで〈意味〉に転成する、ということだ。要するに〈種子〉とは、この見地からすると、意味の胚芽、あるいは胚芽的意味ということである。我々の深層意識は、この点では、無数の意味胚芽「種子」の溜まり場である。このように、すべての経験を絶え間なく意味化していくこのような心の機能を、唯識は〈薫習・くんじゅう〉と呼び、それの起る場所として、意識の深みに一つの特定の領域を、構造モデル的に措定し、それを〈アラャ識〉と呼ぶ。

〈アラャ〉(より正しくは〈アーラャ〉ālaya)の原義は〈貯蔵庫〉。よって、〈アラャ識〉を〈蔵識〉と漢訳する。この構造モデルに則して言えば、アラャ識の領域内で形成された意味胚芽、〈種子〉は、コトバと結びつくことによって存在形象を喚起し、表層意識(唯識哲学のいわゆる〈前五識〉と〈第六意識〉)に浮び出てきて、そこに存在世界を現出させる。〈種子生現行〉。〈現行・げんぎょう〉とは、要するに、現象的存在世界の現実ということ。つまり、我々が常識的に〈世界〉とか〈外界〉とか考えているもの、いわゆる事物事象、のすべては、ことごとくアラャ識の深みから浮び出てくる〈種子〉(意味エネルギー)の、表層意識面における現象形態である、ということである。〈種子生現行〉(〈種子〉が〈現行〉を生み出す。〈種子〉が〈現行〉生起の因である)という、唯識哲学のこの根本原則に関して、本論の主題とする時間論の観点から特に注目すべきことは、〈種子〉が本性的に〈刹那滅〉とされているという事実である。

〈種子〉は刹那に生じ、そのまま消滅する、という。従って、それの喚起する〈現行〉も、当然、刹那に生滅する。いかなるもの(〈現行〉)も、〈種子〉から生起したまま、次の刹那まで存在し続けることはできない。次の刹那に現われるものは、まったく新しい別の〈現行〉である。それだからこそ、存在は常に〈現行〉なのであり、時は常に独立した非連続的〈現在〉の連続なのだ。この考え方が、上来しばしば言及してきた前後際断的時間観念の基礎であることは言うまでもない。」

井筒俊彦『コスモスとアンチコスモスー東洋哲学のために』

上記を読んでみれば、さんざん登場した「時々刻々」、「前後際断*」、「非連続の連続」考え方で理解できなくはないように思いますが、この後に、「阿頼耶識」へのアプローチが始まります。「阿頼耶識」においては「何故?前後際断」なのかを説明しているようなのですが、次回はそこから始めたいと思います。

【前後際断*】「道元は言うのだ。薪が燃えて灰になる。いったん、灰になってからは、また元にもどって薪になることは不可能だ(と、普通の人間の常識は考えている)。だが、このような(誤った)経験的認識の事実に基づいて、灰は後、薪は先、というふうに見てはならない。事の真相は、むしろ次のようである(〈しるべし〉)。薪は、薪であるかぎりは、あくまで薪なのであって(〈薪の法位に住して〉薪という存在論的位置に止まって)、独立無伴、その前後から切り離されている(〈前後際断〉)。前の何かから薪となり、またその薪が後の何かになる、というのではない。」「No.47 孫文のいた頃」

2025年10月

追記 ❶「AI利用」と「芸術との対比(想像力と思考力)」そして芸術の本質

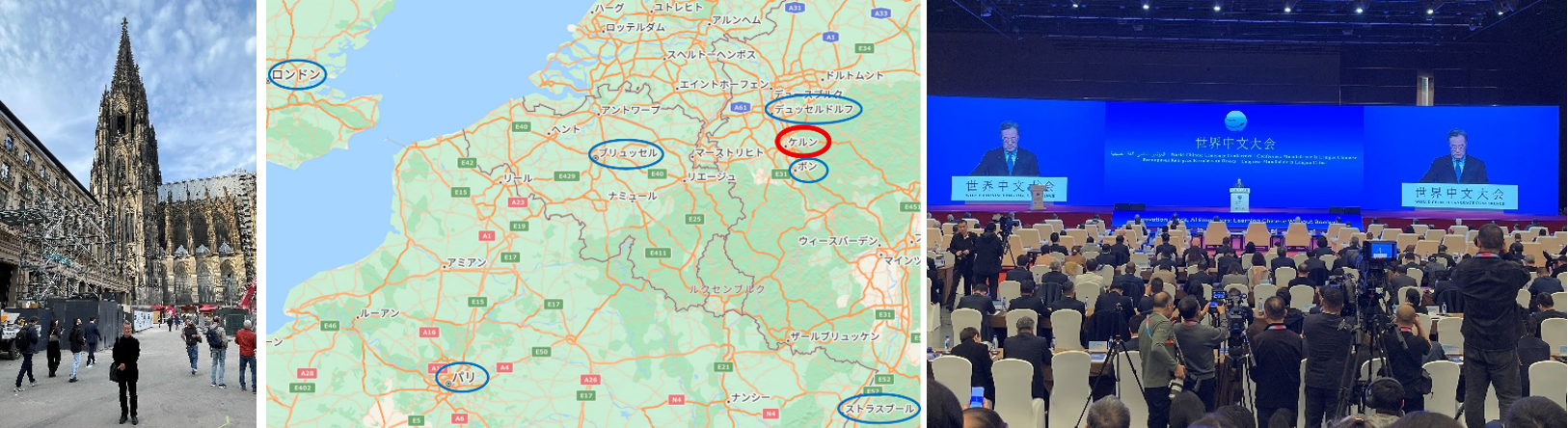

11月中旬に、今回20数年振りにヨーロッパ(ドイツ・ケルン・Köln)に出張しました。アメリカ高校生交換留学プログラムの受入れ団体であるFLAG(Foreign Links Around the Globe)の各国のパートナー達(22か国36名)とFLAG役員・職員(22名)のコンフェランスへの参加でした。またドイツ帰国後すぐに中国・北京で「2025世界中文大会」(160の国と地域、2000名)があり参加しました。私はHSK試験、中国語学習等に直接関係していませんが、その先の留学・国際交流に携わっているので、ここ数年参加しています。

左:ケルン大聖堂‐完成までに600年以上(1248‐1880)かかったという世界遺産

中:ヨーロッパにおけるケルンの位置関係

右:「2025世界中文大会」開会式の巨大スクリーン(中央に小さく見えるのが実際のスピーカー)

そしてどちらの会議でもAIが1つの大きなテーマとしてあがっていました。「2025世界中文大会」では、中国語普及、中国語学習が目的でもあるので、大会の副題も「Innovation Leads, AI Empowers: Learning Chinese without Borders」とあり、わかりやすいのですが、「FLAGコンフェランス」では、教育的見地から、参加高校生達の「AI濫用」が問題となりました。

「AI利用」は色々な意味で大きな問題ですね。私はここ数年「ChatGPT」(GPT-5.1無料版)を主に、手持ち資料の少ない「華厳哲学」、「曼荼羅」等について色々と質問をしてこのコラムを書いてきました。つまりかなりお世話になっています。勿論、手持ちの本と違う回答がきて、再度確認等して「ChatGPT」の方が誤っていたりすることも少なくはなかったのですが、随分助けになりました。少なくとも私は「学者・研究者」ではないので、所謂「その分野における新しい発見」ではなく、「きちんとした理解」(勿論、私個人には新しい発見はたくさんありますが…)を、いかにわかりやすく皆さんにお伝えするかが目的ですから、とても便利です。

◆アート・芸術の本質とAIの対比

AIについて考えると、どうしても「人間の行為である芸術」と対比してしまいます。そして下記に突然ですが、結論らしいものをあげてみました。

著名な歌人であり随筆家でもある俵万智(たわらまち・1962‐)の著書『生きる言葉』においてAIついて考えている章があり、私にはそれが非常にわかりやすく感じました。言語学者であり小説家でもある川添愛(かわぞえあい・1973-)との対談に言及しています。

「今は短歌を詠むAIも開発されていて、上の句を入れると、数秒で数百首を出力したりする。それはそれで、なかなか面白いのだけれど、結局は言葉から言葉をつむぐ作業だ。生きた人間である私たちが目指すのは、心から言葉をつむぐこと。AIが1から100を生むのを横目に、自分は0から1を生みたいと思う。

意外だったのは、川添さんが「AIの創作と人間の創作を切り分ける答えだと思う」として、『アボカドの種』(俵万智著・歌集・角川書店・2023年)から次の一首をあげてくれたことだ。

作品は 副産物と 思うまで 詠むとは心 掘り当てること

この歌が生まれた経緯については〈歌うに値する体験〉で触れた。ホストのみんなの情熱に気おされるようにして生まれた一首だった。

川添さん日く〈AIは作品をいっぱい作るけど、人間にとって作品はあくまで副産物であり、心を掘り当てることが創作の醍醐味なんだと教えていただいて、すごくしっくりきました〉。AIという文脈の中で鑑賞してもらい、一首が別の方向から光をあてられ、今までにない表情を見せてくれたように感じた。川添さんは、こうも言う。

〈AIが書く小説がはやったら、人間の作家は職がなくなってしまうんじゃないかとよく言われますが、それは生産に焦点が当たっているから。作品を生み出すモノとして捉えたら、作家もAIも同じですよね。私は作品を書く過程で自分の中を掘り下げて、嫌だったことや楽しかったことが作品の中に何となく出てくるところが面白いので、やはり書いている過程が楽しいんですよね。作品は大事だけどあくまで副産物で、文章を書いたりすることで自分をよく知ることが一番の宝物、主産物なんだと、非常に腑に落ちました。どことなく人間をマシンとして見ているから、〈AIに侵食される〉みたいな論が出てくるのかなと思います〉そうなのだ。結果の優劣に意識がいきすぎると、見失うものがある。ご自身で小説も書かれる川添さんの言葉には説得力があった。」

俵万智『生きる言葉』2025年新潮新書

「作品は大事だけどあくまで副産物」これは文芸にかぎらず広く「芸術作品とは何か?」という本質論に迫るかなり深いコメントだと思います。

以下、思い出したのは「芸術作品とは何か?」につながる、三島由紀夫(1925-1970)の随筆です。上記、俵万智や川添愛がとても常識的(ただし、彼女達、芸術家は絶対に常識人ではないと思いますが…)に、婉曲に「作品は大事だけどあくまで副産物」と表現し、三島由紀夫は「作品は排泄物」と過激な表現で定義していますが、同じことを語っているように思います。

「二十数年前に學校の先輩(武者小路実篤・1885-1976)が云つた「文學をやる」といふ言葉は、今、私にとつて、ますます胸の中を風の吹き抜けるやうな言葉として感じられる。過去の作品は、いはばみんな排泄物だし、自分の過去の仕事について嬉々として語る作家は、自分の排泄物をいぢつて喜ぶ狂人に似てゐる。しかし、ともあれ、文學をやるといふことは、知性と肉體に對する兩面作戦だつた。文學のおかげで、私はあらゆるアカデミックな知性を軽蔑することができたし、肉體のはかなさをいささかでも救濟することができた。その限りにおいて文學は精神にとつて(厳密に私一人だけの精神にとつて)有效であつたと考へられ、その上私は、人を娯しませるといふ大道藝人の技術をさへ、多少は手に入れることができたのだつた。」

『「われら」からの遁走―私の文學』三島由紀夫 1966年1月(〈初出〉われらの文学・講談社・昭和41年3月)

まあ、三島由紀夫一流の皮肉を込めて語っていますが(そもそもこの随筆は、その冒頭から憤った調子で始まります…「事の順序として私はまづ、この文學全集の表題にイチャモンをつけるであらう。「われらの文學」とは何であるか?十代の少年であつたころから、「われら」といふ言葉は、何だか肌に馴染まぬ、不可解な言葉だった。」)従って、そもそも全体的に皮肉っぽい表現になってるようには思いますが…。

そしてその「大道藝人」に拍手、投げ銭をしているのが我々です。簡単に言えば「天才(芸術家)の思考の追体験」でしょう。

それにしても、大正末の生まれの三島由紀夫は正字旧仮名で書いていましたね。今、文庫などでは彼の作品も新字新仮名に改められていると思います…。そして、私のいつもの脱線になってしまいますが、この後も彼は「言葉」について、「華厳哲学」において井筒俊彦がコトバについて語っていたことと共通する非常に興味深いことを語っています。

「私は自分の作品に有機的な構造を與へることに腐心したが、それは彫刻家が自分の扱ふ石材の無機性を知悉してゐるやうに、私がそもそも言葉といふものの、有機體にとつて有害な性質を知悉してゐたからだつた。しかしそれは或る厳密な處方に従つて調劑すれば、數種のミネラルのやうに、人體の栄養分ともなるのである。社會がふくらみ上る幻想(Fiction)によつて實際にふくらみ、破壊された幻想によって實際に崩壊するありさまを、何度かくりかへし見てきた私は、人間の歴史における幻の厳密性について、多少學ぶところがあった。幻の厳密性、あるひは嚴密な法則によつて行使される幻、それを人々ははじめ魔術と呼び呪術と呼んだ。しかし人々はそこから、形(フォルム)の意味を、無數の人為的な條件に依據する方式の有效性を知つたのである。力のある思想はそのやうにして生れるものであり、數百萬人を動かす思想は、火によってよりも、形(フォルム)によつて動かすのだ。なぜなら大多數の人間は、思想の内容などにつひぞ注意を拂はないからである。

文學の最大の困難はこの點にある。それは一瞥するだけの目には何事をも語らず、要約は頭から不可能だからだ。文學は思想と同様に、幻としての厳密な方式と、形(フォルム)を要求されながら、つひにその有效性をも、方式と形の利益をも、わがものとすることができない。それは何故だらう、と私はしばしば考へた。作品の全體の形は美しく單純であつても、そのフォルムの單純と美を知るのは、全部讀んだあとでなくてはならぬ。従って、どんなに簡素なフォルムも、煩瑣な方式に化する運命を持つてゐる。もちろん、いかなる作家の仕事も、忙しい世間からは、要約と、社會的イメージでもつて理解され、分類される。しかしそれは斷じて、彼のフォルムによつて理解されてゐるのではない。文學上のフォルムは文體であり、作家の文體は、かくて甚だ孤立したものになる。思想がフォルムによつて普及するところで、文學はフォルムによつて普及を妨げられる。そこで、弱氣な作家たちは思想に色目を使ふにいたるのである。」(同上)

いい加減、脱線はやめますが、この文章は「われらの文学」という全22巻の講談社・文学全集の「三島由紀夫」の巻「後書き」として『「われら」からの遁走―私の文學』というタイトルで書かれました。その頃、三島由紀夫は最後の作品『豊饒の海』4部作の1部『春の雪』執筆中のことになります。三島由紀夫全集では2段組7ページ半の短さです。三島由紀夫に興味をお持ちの方には是非一読をお勧めします。

そして、そう言いながらも、ここで思い出されるのが、三島由紀夫より1歳年長で、作品の印象としては対極にありながら、共にノーベル文学賞の候補にもなった安倍公房(1924–1993)です。やはり同じことを語っています。その一節を引用して「脱線」(でもないかな…)は、やめます。

「いつの時代からか、小説に思想の肩代りを求める傾向が目立ちはじめた。印刷技術の発達につれて、小説の普及度が高まり、言葉を使う表現形式の中で無視しえない力を持ちはじめたせいだろう。むろん卵の殻にだって思想はある。まして言葉を使う小説には、はるかに思想的な側面が顕著である。べつにその事を否定するつもりはない。だが、小説の蝙蝠的な性格をなじるような文学理論には、やはり首を傾げざるを得ないのだ。なじるまではいかなくても、分析や解釈によって小説的矛盾の外濠を埋めるような評論も、やはりいただけない。思想はもっと思想として自立すべきだろう。小説に思想の肩代りを求めることは、小説に言葉への叛逆を中止するよう求めるのと同じであり、それが小説の圧殺に他ならないことを認識出来ないような思想は、思想としても怪しいものだ。もし思想を小説の言葉で語ったとしたら、それは思想の絵解きか、よくてせいぜいパロディどまりになるはずだ。思想と小説では、もともと使う言葉の質が違うのである。たとえば、真実という概念一つとってみても、両者の相違は明確だ。思想にとって真実は、科学的で合理的な、正しい認識でなければならない。正しい認識は、誤った認識の反対概念だから、真実は嘘と(必ずしも論理的にではないが)対立する。しかし小説作品の中では、嘘は真実の対立物とは限らない。フィクションの異名でも分るように、虚構は小説の構造そのものであり、真実さえも虚構を通じなければ表現出来ないのである。いや、この言い方は不正確だ。虚構はべつに真実に到達するための手段ではない。小説に必要なのは、虚構としての真実であり、虚構の外にあるような真実は、最初からまったく関心外のことなのである。」

『言葉によって言葉に逆らう』安倍公房「岩波講座・文学12」1976年

さてAIについて考えるはずが、その対極としての「人間が創作する芸術」、そして結局「言葉・分節・AI的」の、その「本来の用法」に逆らって創作する「芸術」について考えることになってしまいました。次回の追記もこの辺りをもう少し掘り下げたいと思っています。

以下は脱線ではなくオマケです。頭が疲れてくると「詩」に逃げます…。そしてAIで少し遊んでみました…。

留守

十一月の末

都を去つて下総の庵(いおり)に来てみた

庵主様は留守だった。

平安朝の黒い木像に

野辺の草木を飾るその草も

枯れていた

もはや生垣のむくげの花も散つて

田圃に降りる鷺もいない。

竹藪に榧(かや)の実がしきりに落ちる

アテネの女神に似た髪を結う

ノビラのおつかさんの 「なかさおはいりなせー」という

言葉も未だ今日はきかない。

タランボウの木の下に集まる知り人にも

今 まだ会わない、ひとり木実(このみ)のように

静かに坐わる

この木実の国に。

渋い木実の文明

土の情(なさけ)草の実の恋情に。

旅坊主(たびぼうず)の枕に

狼が吠える

INFERNO(インフェルノ―)の国か

無数の丘陵をめぐつて

幾たびか坂道につまずいた。

秋霊はさまよつて

天はつき果てたようだ

ただ蒼白の眼(まなこ)に曇つてみえるのは

うす桃色の山あざみだ

何処の国の夕陽か

その色は不思議な力をもつている。

思わず手折る女っぽい考えは

咲いては散り、散つては咲く

このつきない花の色に

ひとり残されて

庵主の帰りを待つのだ。

西脇順三郎 詩集『近代の寓話』より 昭和28年・1953創元社

私は上記、太字にした「秋霊はさまよつて…」の個所が大好きで、ふとそれを漢詩風に作成してみました。

「秋霊」

秋霊逍遥遊 天涯尽果已

蒼白眼曇映 淡桃色山薊

何処国夕陽 其色在神力

そしてこの漢詩風詩?疑漢詩?をChatGPTに添削してもらいました。下記です。

秋靈逍遙去 天涯疑竟窮

蒼眸迷曚裏 淡薊映微紅

是夕何邦日 其光具神功

さらに「平仄」をきちんと整えた正式な「五言律詩」にしてもらいました。

秋靈滅遠籟(仄仄仄仄仄) 天際似將窮(平仄仄平平)

蒼眸迷曚霧(平平平仄仄) 淡薊映微紅(仄仄仄平平)

此夕何邦日(仄仄平平仄) 其光具異功(平平仄仄平)

殘暉含幻彩(平平平仄仄) 萬里動秋風(仄仄仄平平)

そして下記解説が付いていました。私はそもそも「平仄」はよくわからないし、「韻」まではとても手も頭も回りません。

◆ 平仄・韻について

・押韻:「窮」「紅」「功」「風」——いずれも平水韻・下平一東に属し、統一。

・格式:五言律詩なので、首聯・頷聯・頸聯・尾聯の 8 句構成。起句・結句ともに仄起式で整えました。

そして、そもそもAIは非常に素朴な点でも、それなりに間違いがあるし、今の私ではこれが正しいものなのかどうなのかも判断できません。やれやれ…まあ自分自身が勉強するないのでしょう…。

.svg)