国際交流・留学にすぐには役立ちそうにない教養講座53

ー世界に「日本が存在していてよかった」と思ってもらえる日本に…

No. 53 冬日蕭蕭晴復陰の「孫文のいた頃」

冬日蕭蕭晴復陰 欲行不行暫彷徨

忽逢故人促対酌 援毫難裁此時情 良寛

冬日蕭々トシテ晴レ復陰リ 行カント欲シテ行カズ暫ク彷徨ス

忽チ故人ノ対酌ヲ促スニ逢イ 毫ヲ援クモ裁シ難シ此ノ時ノ情

【良寛】(1758-1831)曹洞宗の僧侶・詩歌俳人・隠者。

【現代語訳】冬の日はもの寂しく、晴れたかと思うとすぐまた曇るので、托鉢に出かけようと思いながら出かけずにためらっていた。そこへちょうど、あなたからさし向かいで酒をくみ交わそうという急ぎの誘いを受けたので、この時のうれしさは筆を持って文字にしても、とても表しにくい。(谷川敏朗『校注 良寛全詩集』1999春秋社)

一盞寒燈雲外夜 数盃温酎雪中春 白居易

一盞ノ寒燈ハ雲外ノ夜 数盃ノ温酎ハ雪中ノ春『和漢朗詠集』より

【白居易】(772‐846)中唐期の詩人

【現代語訳】一盞(ひとさら)の寒々とした燈火が点る雲上(山居)の夜 数杯の温かい酒は雪の中の春のようだ

【語註】盞:燈明の油を入れる皿。温酎:温めた酒。「酎」蒸留酒。

オリジナルは七言律詩『和李中丞與李給事山居雪夜同宿小酌』(李中丞ト李給事ニ和シテ山居、雪夜、同宿シ小酌ス)

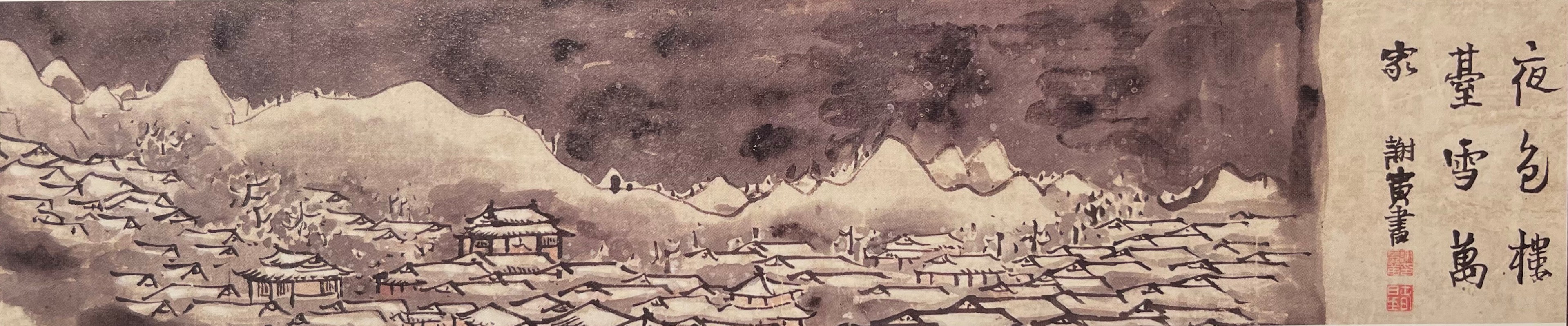

上記2首共に、友人と寒い中で酒を酌み交わす詩ですね。酒好きの私としてはしみじみとその情景が浮かびます。そして、毎年、何故か年末のこの時期になると思い出すのが蕪村の有名なこの画です。安永7年・1778~天明3・1783年頃、蕪村晩年の62~67歳頃の作品になります。

『夜色摟臺図』国宝 個人蔵 与謝蕪村(よさぶそん(1716-1784)江戸時代中期の俳人、文人画(南画)家 謝寅は雅号

そしてこの7文字の題字?賛?「夜色摟臺雪萬家」ですが、引用元に2説あるようです。

◆萬菴原資の詩『遊東山詠落花』

遊東山詠落花

金界東風捲綵霞 春光惨淡夕陽斜

雪中障壁花千樹 湖上摟臺雪万家

東山ニ遊ビテ落花ヲ詠ズ

金界ノ東風綵霞ヲ捲キ 春光惨淡トシテ夕陽斜メナリ

雪中ノ障壁、花千樹 湖上ノ樓臺雪萬家

【萬菴原資・ばんあん げんし】(1666‐1739)臨済宗東禅寺(現・港区高輪)の江戸時代の僧、漢詩人。荻生徂徠(1666‐1728)門下の服部南郭(1683‐1759)等と親交があった。没後に遺詩集「江陵集」が出版。

【現代語訳】金色を帯びた空に東風が吹き、彩りかがやく霞を巻き上げている。春の光はどこか淡く、もの悲しげで、

夕日が傾きかけている。白い雪の壁のように、千の木々の花びらが吹かれ散ってゆき、湖のほとりの楼や家々は、まるで万家の屋根に雪が降り積もったように白く染まる。

◆李攀龍の詩『懷子相』

懷子相 李攀龍

蓟門秋杪送仙槎 此日開樽感歲華

臥病山中生桂樹 懷人江上落梅花

春來鴻雁書千里 夜入樓臺雪萬家

南粵東吳還獨往 應憐薄宦滯天涯

子相ヲ懷フ

蓟門(けいもん)秋杪(しゅうびょう)仙槎ヲ送リ 此日、樽ヲ開キテ歳華ヲ感ズ

病ミテ山中ニ臥セド桂樹ヲ生ジ 人ヲ懐ヘバ江上ニ梅花落ツ

春来ラバ鴻雁書ヲ千里ニスルモ 夜ニ入レバ楼台ヨリ雪万家

南粤(なんえつ)、東呉(とうご)還、独リ往キ 応ニ薄宦ノ天涯ニ滞ルヲ憐レムベシ

【李攀龍・り はんりょう】(1514‐1570)明代の詩人・『唐詩選』の選者とされるが異説あり。

【現代語訳】蓟門(けいもん・北京北郊)の秋も終わるころ、仙槎(せんさ・仙人の乗るいかだ)に乗るような高潔な友を見送った。今日、酒の樽を開けながら、改めて一年の美しいことを思い出している。私は山中で病に伏してはいるが、ただ心のうちに、「桂の木・高潔の象徴」を育てている。君を思うと、江辺には「梅花・美しい友情」がひらひらと落ちてゆくように感じられる。春になれば、鴻雁が千里の彼方まで手紙を運んでくれるだろうが、今夜は楼(山中)からの景色は万戸の家々に雪が降りしきっている。南粤(広州辺り)へも、東の呉(江南辺り)へ、君はまたただ一人で旅立って行くのだろう。思うに、つまらぬ地方官として遠く天涯に滞在し、孤独と辛苦を重ねているあなたの身の上が、何とも胸に迫ってならない。

【語註】蓟門(けいもん):北京の北側の関門。北方への要衝。送別の地として詩によく登場。秋杪(しゅうびょう):晩秋。仙槎(せんさ):「槎」は筏。仙人が天河を渡る筏の伝説から、「高潔な人」「仙人のような友」の比喩。歳華(さいか):「歳の花」=年の美しい景色、歳時の移ろい。年の終わりへの感慨。桂樹(けいじゅ):月に生えている霊木、高潔・清芳の象徴。梅花:清純・孤高の象徴。鴻雁書千里:雁が遠方へ書簡を運ぶという故事・比喩。南粤(なんえつ):現在の広東省一帯。中国南端。東呉(とうご):江蘇・浙江あたり。古代の呉の地。江南地方。薄宦(はくかん):小官。微禄の官人。

詩の意味から考えれば、蕪村の画、題字は当然『遊東山詠落花』ではなく、李攀龍の詩『懷子相』からの発想かと思えます。蕪村が晩年、生来を振り返り、友人だけでなくさまざまな人生、生活への思いを込めたもののように思えます。下図は『夜色摟臺図』の部分拡大したものですが、家々の灯り(人生、生活)として目立たない程度に(色褪せたということではないように思います…)代赭・たいしゃ・赤褐色が使われています。ここでついボードレール(Charles Baudelaire・1821-1867)の詩〈窓・les fenêtres〉『パリの憂鬱・Le Spleen de Paris』・1869)が思い出されます。有名なので興味のある方は読んでみてください…窓からもれる明かりから様々な人生を勝手に想像して、それが本当に真実かと尋ねられ、自分の外にあるリアリティ(réalité)などどうでもいい…(Qu’importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m’a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis ?)と啖呵をきる、唯識哲学にも似た、私にはとても小気味よく感じられる散文詩です。さて、また別の方向に行きそうになってしまいました。いい加減ここで、このあまりに長過ぎたエピグラフ(epigraph)を終えて本題に入りたいと思います。

『夜色摟臺図』部分拡大

倣 和漢朗詠集

◆これまでの流れと復習

・国や文化によって異なる時間の概念(日本とは何か?)

そもそもの発端は、No.39「孫文のいた頃」で取り上げた「国や文化によって異なる時間の概念」を知りたかったのでした。そして、勿論その背後には「日本とは何か?」という大テーマがあり、その一環として「日本の時間観」を探りたいと考えたのでした。そのため、古代ギリシア、キリスト教、古代中国の「時間概念」「歴史観」を比較検討しました。

・仏教における時間観(時間=存在)

「No.42 孫文のいた頃」で「仏教における時間観」を考えるに至りました。加藤周一(1919-2008)の『日本文化における時間と空間』をたよりに「輪廻」(無限の循環」、「弥勒信仰」(無限の過去から有限の未来・未来信仰)、「末法思想」(始めのある過去から無限の未来)と辿りました。

そして、そもそものこの1年間に渡る「華厳哲学」への没入は、この本で次にコメントされている「〈空〉の思想」から始まったのでした。

「空(くう)なるもの」:「仏教にはまた時空間を〈空(くう)なるもの〉とする考え方もある。時間的および空間的距離は現実の一つの現れ方にすぎない。もう一つの現れ方は宇宙の一体性である。現実は距離(差別)としてみることもできるし、一体(唯一なるもの)として見ることもできる。万物は一であり、一は万物である。過去・現在・未来は永遠の今であり、永遠の今は過去・現在・未来である。この考え方は歴史的時間の概念の一つの類型ではなく、時間そのものの超越である。」

加藤周一『日本文化における時間と空間』2007年・岩波書店

上記、「空なるもの」で加藤周一がコメントしているのは、確かに一般的な仏教文化的時間観というよりは、仏教哲学的な世界観です。「万物は一であり、一は万物である。」は、まさしく、前回「No.41孫文のいた頃」の「追記」で扱った「華厳哲学」(米粒が宇宙であり、宇宙が米粒である)です。ただ、ここで、何となく理解しているようで、まだよく理解していない「空(くう)」という概念が登場します。この言葉は非常に重要なキーワードであり、その本質にどこまで迫れるかは分かりませんが、少し考察してみたいと思います。

結論から言うと、華厳哲学では、この「空」を基盤とし、すべての存在が相互に関係し合い、空間と時間は本質的に同一である、という論理を展開していきます。ただし、この概念についてさらに深く説明するとなると、私の力では到底及ばず、非常に困難な課題であることも否めません。それでも、この重要な「空」という概念を曖昧なまま、何となく使ってしまうのは気が引けるため、できる限り挑戦してみたいと思います。

そして現在進行中の「仏教・華厳哲学」との「渾沌と混乱と狂熱の対峙」に至ったわけです。もっとも加藤周一は『日本文化における時間と空間』の中で「仏教は時間をどう考えてきたか。その問題を体系的に論じることは、本書の領域をはるかに超える。」と忠告してくれてはいたのですが…。

さてそれ以降、「時間とは即ち存在である」という「仏教・華厳哲学」の大命題に遭遇し、そこで「時間論」の前に「存在論」に挑戦・格闘、ともかく通過しました。ただ、歴史的に見ても、私も含めて、日本人の誰もが「時間=存在」という哲学的な「時間観・存在観」を持っていたわけではないでしょう…。ただ、様々な文学作品等を通しての〈無常観〉、そして〈十干十二支〉や〈元号〉からの〈循環・回帰観〉と「時間とは即ち存在である」が、何らかの関係があるのか?と、今も考えながら進めています。まあ、ともかく「道元」を扱い終わってから、また、加藤周一の『日本文化における時間と空間』に戻りたいと考えています。

・「曼荼羅」の無時間性と非時間性について

そして、その「時間=存在」を考えるために、「曼陀羅」について「No.48~51 孫文のいた頃」の4回で、井筒俊彦のいう「マンダラにおける無時間・超時間」を理解するために、今まで、そもそも言葉と画像イメージでしか知らなかった「曼荼羅」について考えたのでした。結果、ともかくある程度、井筒俊彦の言う「マンダラにおける無時間性・非時間性」について理解できたような気にはなりました。

◆前回「No.52孫文のいた頃」の復習

そして前回「No.52 孫文のいた頃」において「唯識哲学」が登場しました。

・「唯識の深層意識的存在・時間論」(仏教哲学における「華厳」と「唯識」の位置付け)

「仏教哲学史は、様々に錯綜する思想潮流の複雑多岐な展開過程だが、なかでも、道元の〈有時〉との関連において特に重要なのは、華厳の存在・時間論である。そしてまた、唯識の深層意識的存在・時間論も。これら仏教哲学の二大学派の思想のうち、〈有時〉概念の思想史的背景を把握するためにどうしても知っておかなくてはならない局面だけを特に選び出して次に略述し、道元の時間論への序説とすることにしよう。」(「No.52 孫文のいた頃」)

念のため、そもそも何故「道元の時間論」なのかも復習しておきます。既に何度か言及、紹介していますが、司馬遼太郎が「20人天才・20人の天才が一人の中にいる」と評した井筒俊彦のもう1つの「凄み」は、「《東洋的》時間観」を考えるにあたり、あっさりと「イスラーム思想」をもってくるところにも表れます。ただここではイスラーム思想との比較は深入りしませんが…。

「東洋的時間哲学の元型としての〈新創造(イスラーム思想)〉を、私が追求しようとしているもうひとつの場面は、道元の時間哲学に窮極する(と私の考える)大乗仏教の時間論的思想である。一神教的イスラームとは違って、これは、神のない世界、神を必要としない世界、創造主という中心点のない世界。イスラームの神の代りに、時間・存在の源泉として機能するのは、ここでは、〈我・われ〉である。現在の〈一念〉に時間の全体を凝縮させつつ、時々刻々の現在に全存在世界を生起させていく〈我〉。〈我〉の挙体全動的〈尽力〉によって、存在と時間とが〈有時〉(存在・即・時間)として現成する。但し、この〈我〉が、どのような種類の我的主体性であるかは、本論第二部で、その重要な主題の一つとして論究するつもりである。ただ、〈わが尽力〉によって瞬間瞬間に、その度ごとに新しく、現成していく〈有時〉の非連続的連続(〈つながりながら時時なり〉)の構想が、まさに、東洋的時間意識の元型としての〈新創造〉と完全に合致することだけを確認しておきたい。

イスラーム思想と仏教思想とは、起源からいっても、宗教的基盤の性格からいっても、さらにはそれらの 歴史的発展の経緯からいっても、互いに著しく相違する。にもかかわらず、両者は、それぞれの時間意識の元型的構成において、互いにかくも近い。同じ一つの元型を共有すると言っても決して過言ではないほど近い。しかし、逆の見方をすれば、その同じ一つの元型が、両者において、非常に違う形で展開し、それぞれのイスラーム的時間論、仏教的時間論として具体化している。時間の原初的直覚における根本的一致、それの思想的展開における具体的相違。たしかに、我々の一考に価する問題が、そこにある、と思う。」

確かに、非常に興味深い観点ですがここではそちらの方向(仏教とイスラーム思想における時間概念の一致)には踏み込まず、先を急ぎます。

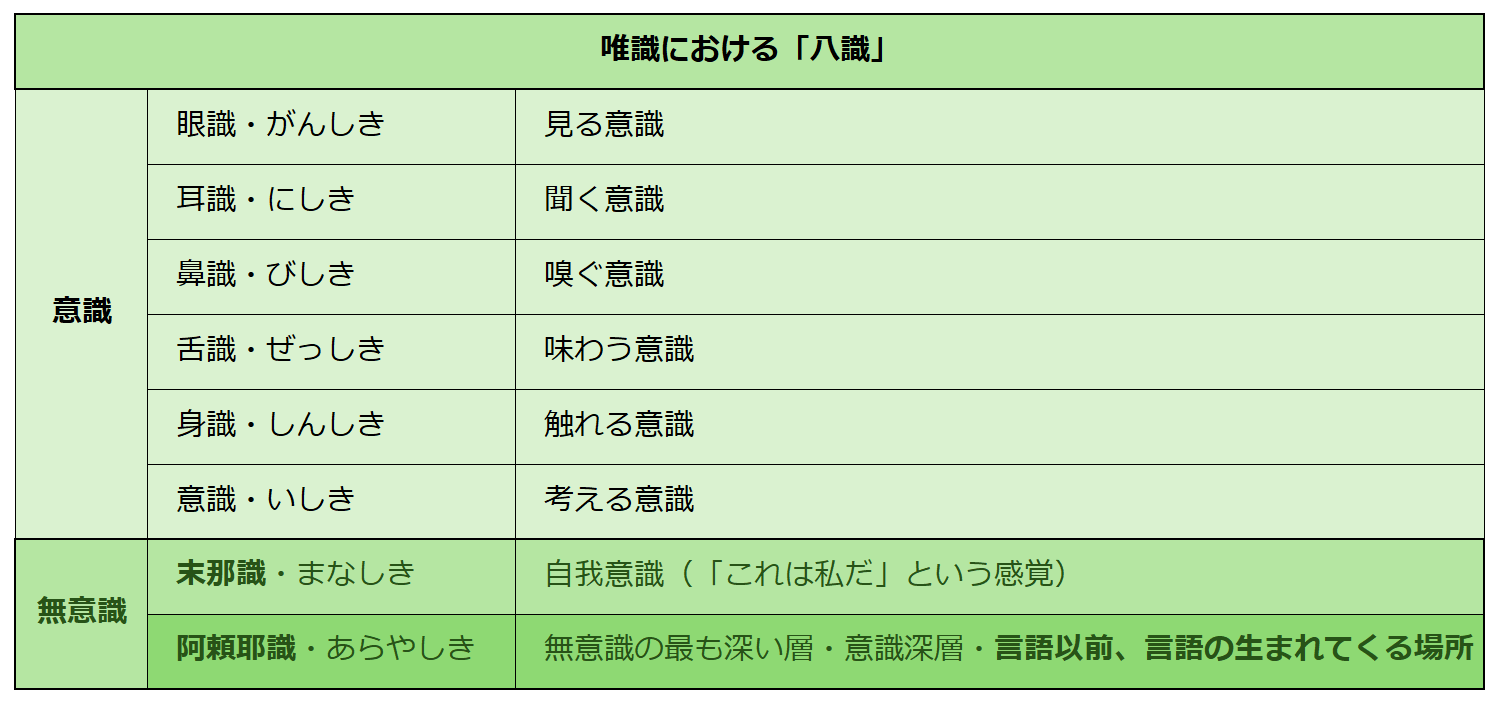

さて、この道元の時間論(東洋的時間哲学の元型)の理解について、井筒俊彦が大切だと言う、「華厳の存在・時間論」はある程度学習しましたが、ここで「唯識の深層意識的存在・時間論」について考え始めたのでした。下記に前回ポイントとなった「華厳・唯識の対比」と「唯識における八識」2つの表に少し手を加えたものを挙げておきます。概略的には「世界を《関係》から見る華厳」と「世界を《心・認識主体》から見る唯識」という理解でした。

・時間の直線的連続性の否定(刹那の連鎖)

そして、「唯識」においても結局、「華厳」と同様に、「時間は一様な流れではなく時々刻々の新創造」ということでした。(これは時間の直線的連続性の否定なのである。外界の事物、いわゆる外的世界、とは本性的にはなんの関わりもなく、一様に流れる〈絶対時間〉(二ュートン)、どこにも途切れのない恒常的連続体としての時間を否定して、途切れ途切れの、独立した(〈前後際断*〉)時間単位、刹那、の連鎖こそ時間の真相であると、この考え方は主張する。要するに、時間は、その真相において、ひとつ一つが前後から切り離されて独立した無数の瞬間の断続、つまり非連続の連続である、というのだ。)

【前後際断*】「道元は言うのだ。薪が燃えて灰になる。いったん、灰になってからは、また元にもどって薪になることは不可能だ(と、普通の人間の常識は考えている)。だが、このような(誤った)経験的認識の事実に基づいて、灰は後、薪は先、というふうに見てはならない。事の真相は、むしろ次のようである(〈しるべし〉)。薪は、薪であるかぎりは、あくまで薪なのであって(〈薪の法位に住して〉薪という存在論的位置に止まって)、独立無伴、その前後から切り離されている(〈前後際断〉)。前の何かから薪となり、またその薪が後の何かになる、というのではない。」「No.47 孫文のいた頃」

そして、「時間=存在」であるなら、存在もまた時々刻々の非連続の連続ということになりました。この理解には、「No.45、46 孫文のいた頃」の2回で、牽強付会のおそれがなくはありませんが、分子生物学者、福岡伸一(1959-)の「動的平衡」理論を援用して、ともかく理解したのでした。

「肉体というものについて、私たちは自らの感覚として、外界と隔てられた個物としての実体があるように感じている。しかし、分子のレベルではその実感はまったく担保されていない。私たちの生命体は、たまたまそこに密度が高まっている分子のゆるい〈淀み〉でしかない。しかも、それは高速で入れ替わっている。この流れ自体が〈生きている〉ということであり、常に分子を外部から与えないと、出ていく分子との収支が合わなくなる。」

福岡伸一『生物と無生物のあいだ』講談社現代新書・2007年

・「唯識哲学」の「阿頼耶識・あらやしき」

この「阿頼耶識」理解がまた大きな壁でしたが、今回、再度考え直して、前回の井筒俊彦引用に勝手に「意味」を「言語」と理解して補(邪魔?)ってみました。いくらかわかりやすいような気がしますがどうでしょうか?

・「阿頼耶識」言葉の生まれるところ

「我々のあらゆる行為は ー 内的行為であると外的行為であるとを問わず、また我々自身がそれに気付くか気付かぬかに関わりなく ー 必ず我々の心の深みに跡を残す。意識深層に残された経験の跡、それを唯識の術語で〈種子・ピージャ・しゅうじ〉という。

我々の経験の一つひとつが、意識深層において〈種子〉になるということは、もう少し現代的な言い方をするなら、意識の深みに沁みこんだ経験は、そこで〈意味・言語〉に転成する、ということだ。要するに〈種子〉とは、この見地からすると、意味・言語の胚芽、あるいは胚芽的意味・言語ということである。我々の深層意識は、この点では、無数の意味・言語胚芽「種子」の溜まり場である。このように、すべての経験を絶え間なく意味・言語化していくこのような心の機能を、唯識は〈薫習・くんじゅう〉と呼び、それ(言語化)の起る場所として、意識の深みに一つの特定の領域を、構造モデル的に措定し、それを〈アラャ識〉と呼ぶ。

〈アラャ〉(より正しくは〈アーラャ〉ālaya)の原義は〈貯蔵庫〉。よって、〈アラャ識〉を〈蔵識〉と漢訳する。この構造モデルに則して言えば、アラャ識の領域内で形成された意味・言語胚芽、〈種子〉は、コトバと結びつく(言語化)ことによって存在形象を喚起し、表層意識(唯識哲学のいわゆる〈前五識:眼識・耳識・鼻識・舌識・身識〉と〈第六意識・思考〉)に浮び出てきて、そこに存在世界を現出させる。〈種子生現行〉。〈現行・げんぎょう〉とは、要するに、現象的存在世界(言語認識世界)の現実ということ。つまり、我々が常識的に〈世界〉とか〈外界〉とか考えているもの、いわゆる事物事象、のすべては、ことごとくアラャ識の深みから浮び出てくる〈種子〉(意味・言語エネルギー)の、表層意識面における現象形態である、ということである。〈種子生現行〉(〈種子〉が〈現行〉を生み出す。〈種子〉が〈現行〉生起の因である)という、唯識哲学のこの根本原則に関して、本論の主題とする時間論の観点から特に注目すべきことは、〈種子〉が本性的に〈刹那滅〉とされているという事実である。

〈種子・意味・言語エネルギー〉は刹那に生じ、そのまま消滅する、という。従って、それの喚起する〈現行〉も、当然、刹那に生滅する。いかなるもの(〈現行〉)も、〈種子〉から生起したまま、次の刹那まで存在し続けることはできない。次の刹那に現われるものは、まったく新しい別の〈現行〉である。それだからこそ、存在は常に〈現行〉なのであり、時は常に独立した非連続的〈現在〉の連続なのだ。この考え方が、上来しばしば言及してきた前後際断的時間観念の基礎であることは言うまでもない。」

井筒俊彦『コスモスとアンチコスモスー東洋哲学のために』

上記を熟読すると「阿頼耶識」を「深層心理」と言ってしまえば、何となく理解したような気がしますが、より正確には「言語以前」の「言語が生れるところ」と表現した方が的確なのではないかと思います。世界を世界として感じ取る主体性の、最も深い地盤であり、「意味生成の前段階」の場なのでしょう。

◆阿頼耶識の「種子」から「日常経験世界」は生まれ、そしてそれは「刹那滅」

さて、「阿頼耶識」に深入りしすぎた感がありますが、唯識・阿頼耶識については華厳時間論と同様の「非連続の連続」を確認することがポイントでした。今回はこの次の段階に進みたいと思います。

「つまり、我々が常識的に〈世界〉とか〈外界〉とか考えているもの、いわゆる事物事象、のすべては、ことごとくアラャ識の深みから浮び出てくる〈種子〉(意味・言語エネルギー)の、表層意識面における現象形態である、ということである。

〈種子生現行〉(〈種子〉が〈現行〉を生み出す。〈種子〉が〈現行〉生起の因である)という、唯識哲学のこの根本原則に関して、本論の主題とする時間論の観点から特に注目すべきことは、〈種子〉が本性的に〈刹那滅〉とされているという事実である。

〈種子・意味・言語エネルギー〉は刹那に生じ、そのまま消滅する、という。従って、それの喚起する〈現行〉も、当然、刹那に生滅する。いかなるもの〈現行〉も、〈種子・意味・言語エネルギー〉から生起したまま、次の刹那まで存在し続けることはできない。次の刹那に現われるものは、まったく新しい別の〈現行〉である。それだからこそ、存在は常に〈現行〉なのであり、時は常に独立した非連続的〈現在〉の連続なのだ。この考え方が、上来しばしば言及してきた前後際断的時間観念の基礎であることは言うまでもない。」(同上)

・「刹那滅」のはずのものが、何故そのものとしてあり続けるのか?

当然、思い当たる疑問であると思いますが、井筒俊彦は下記のように説明しています。

「しかし、それならば、どうしてもの(A)があり続ける–あるいはあり続けるごとく見えるーのか。日常的意識にとって、ある一定の期間、存在し続けるかのごとく見える(A)は、実は、互いに極似した一連のもの(A1→A2→A3→A4→A5)なのだ、というのが唯識の見方である。」(同上)

まあ、適切な比喩であるかどうか自信がありませんが、映画のフィルムのイメージでしょうか…1コマ、1コマは別であり、しかし、我々は「同じ世界」と認識する。そしてこの後に井筒俊彦は精緻な説明を加えてゆくのですが、ここでは割愛します。

そして何故「唯識」において「刹那滅」なのか?という問いの答えですが、先ず「時間」について考えたわけではなく、「種子」が「一瞬ごとに滅し、その都度、新たに生起する」という構造でなければ、世界は更新されない、という形而上学的な観点というより、むしろ理論的必然の発想に起因するようです。まあ、ともかく「唯識」においても「存在=時間」は「時々刻々の新創造・刹那滅」であるということのようです。

◆「存在論」はそのまま「時間論」と「相即相入」

「唯識の場合でもそうだったけれど、華厳においては、存在論と時間論との距離がますます近くなる。近くなるのではない、距離がなくなってしまうのだ。存在論即時間論。存在の構造は、すなわち時間の構造。

なるほど、華厳哲学の枢要を収めてあますところなしと称される《華厳十玄門》は、時間の構造に関わる根本原理を、一応、存在の構造に関わる諸原理とは別に独立させて立ててはいるが、結局は、〈十玄〉(十個の深妙な原理)のすべてが、時間論的原理でもあると考えて間違いない。

もともと「時は法(存在)と相離れず」(時与法不相離-「五教章」)と言うように、一般に仏教では、ものを離れて、それだけで独立した時間というようなものは認めない。時間の内的区分相互間の関係が「隔法異成」的であるばかりでなく、時間と存在も〈隔法異成〉的に(つまり、相異なることによって互いに他を排除し合う二つのもの〔隔法〕が、矛盾しあいながら、しかも相即相入して一となる〔異成〕、という仕方で)一体なのであって、時間の構造に関する原理と、存在の構造に関する原理とが違うはずがないのだ。」(同上)

「時間=存在」について述べているわけですが、上記、いくつかの概念を整理しておきましょう。

・相即相入(そうそくそうにゅう)

相即:互いに即する → AはAとして成り立ちながら、同時にBそのものである。

相入:互いに入り込む → Aの中にBが入り、Bの中にAが入り込む。

一即一切(ひとつはすべて)、一切即一(すべてはひとつ):いつも例にあげている「米粒は宇宙、宇宙は米粒」に集約されます。この場合「相即相入」は「世界の構造」の説明であり、下記で学習した「事事無礙」は「世界の動き」の説明と言えるでしょう。

「すべてのものが無〈自性〉で、それら相互の間には〈自性〉的差異がないのに、しかもそれらが個々別々であるということは、すべてのものが全体的関連においてのみ存在しているということ。つまり、存在は相互関連性そのものなのです。根源的に無〈自性〉である一切の事物の存在は、相互関連的でしかあり得ない。」(「No.44 孫文のいた頃」)

・隔法異成(かくほういじょう)

隔:へだつ、法:存在・事象、異:ことなる、成:なる・じょうず

「法(存在)と法(存在)とが隔てられて、それぞれ別々に成り立つこと」つまり、それぞれの存在は他と直接に交わらず個別・独立に成立している、という日常経験世界の世界認識。

・全てのものは全体的関連においてのみ存在しいる

多少しつこいようですが、私が思うに「華厳哲学の一番美しいところ」なので、井筒俊彦も言葉を変えて「すべてのものが全体的関連においてのみ存在しているということ。つまり、存在は相互関連性そのものなのです。根源的に無〈自性〉である一切の事物の存在は、相互関連的でしかあり得ない。」について説明をしています。

「全存在世界が、A・B・C・D・Eという五つのもので尽されていると仮定する。さらに、今、我々の眼前に、Aだけが現前していると仮定しよう。例えば、現に一輪の花を私は見ている。花は花である。すなわち、AにはAとしての存在論的自己主張がある。しかも、仮定によって、A(花)以外の何ものも、現前していない。

だが、現に私の目にAだけしか見えていないという知覚的事実を、直ちに、A以外のもの(B・C・D・E)が現前していないというふうに取ってはならない、と華厳哲学は主張する。現前していないのではない。B・C・D・Eは、すべてAの構成要素として、Aの内部に入りこんでいる。但し、積極的、自己主張的にではなく、自己否定的に、隠れた形で。そうでなければ、AそのものもAとして存立することができないのだ。だから、今、私の目の前にAが現前しているということは、B・C・D・Eも、同時に、そこに、自己否定的な状態で現前しているということなのである。そしてこれとまったく同じことが、Bの内的構造においても、C・D・Eのどれにおいても認められる。すべてが、すべてにつながっている。一つのものがここにあれば、他の一切のものがここにある(〈老梅樹の忽開華(こつけいかいけ)のとき、華開世界起(けかいせいき)なり〉」道元)。このような融通無礙の内的構造をもちながら、しかもなお、AはAであり、BはBであって、それぞれの「法位(存在)」が失われることはない。一即多、多即一ということの、これが華厳的解釈である。一切のものの相即相入によって、重々無尽の多層的存在構造が現出する。華厳独自の、絢爛として重厚な世界像だ。」(同上)

そして「華厳哲学」では、この「存在論」がそのまま「時間論」になります。

「元来、〈十玄〉の一つである〈十世隔法異成門〉は、〈十世〉という言葉が示すとおり、明らかに、時間の内的構造を支配する原理である。〈十世〉とは、時間を先ず過去・現在・未来(これを〈三世〉という)に分け、次に過去・現在・未来の各々にさらに過去・現在・未来を分け(〈九世〉)、の全体を一と見て、〈十世〉と呼んだもの。従って、〈十世隔法異成〉とは、それらの〈十世〉(正確に言えば九世)が、互いに他と差別されつつ、しかも相即相入的に溶融しあい、すべての中に含まれて一となり、それが常に〈現在〉の一念として現成していく、ということを意味する。

疑いの余地なく、これは時間の構造原理。ではあるが、この原理の背後には、全存在者の相即相入の原理が伏在している。そのことは〈十玄〉全体の理論構成からして明らかであって、従って、逆の方向から見れば、存在世界の構造を知ることによって、直ちに時間構造の真相がわかるということなのである。よって、私も、ここに、先ず華厳の存在論を略述し、得られた結果を、そっくりそのまま時間論に移すという方法を取りたいと思う。華厳存在論といっても、しかし、複雑に構成されたその全体を、委曲を尽して論述することなどできないし、また、本論の目的から見て、その必要もない。それに、私自身、さきの小論、〈事事無礙・理理無礙〉で、華厳哲学の存在論的側面を主題的に取り扱ってもいる。だから、ここでは、〈時々刻々〉的時間論の形成に直接関わりのある部分、すなわち〈事事無礙〉のレべルにおける存在世界の構造、に話を限定して、華厳存在論の要点を述べることにする。」(同上)

さて、今回も難解なテーマについて考えてきました。「存在」も「時間」も連続した一連ものではなく「時々刻々」であるということは、華厳では「過去・現在・未来」が同じ1つものも!ということになってしまいます。「一粒の米」が「現在までの宇宙の集約である」ことはある程度わかりやすいと思います。しかし、「一粒の米」が「未来永劫の宇宙の集約である」ことをどう理解?したらいいのでしょうか?次回はその辺りから再開したいと思います。今ふと「現在からしか未来はあり得ない」したがって「未来も現在に充満している」というようには思いましたが。

それにしても、道元の『正法眼蔵』の《有時》の意味が…1年間、井筒俊彦の本を読みながら、初めて、《有=時》と気付いたのでした。道はまだまだ遠いようです…。

左:清涼山 欣浄寺の庭(京都市伏見区西桝屋町)道元が宋留学から帰国後しばらく修行した場所(案養院跡?)とされている。

「1228年・28歳 帰国。しばらく建仁寺に寓し、やがて深草の案養院に入る」増谷文雄 全訳注『正法眼蔵』講談社学術文庫

右:「道元禅師示寂聖地」の碑(京都市下京区高辻通西洞院西入永養寺町)

「1253年8月5日・53歳、上洛し、禅門覚念の邸にあって療病。8月28日、寂す。 9月、遺骨を永平寺に運んで葬す。」(同上)

共に筆者撮影(2025年夏)

2025年11月

追記 ➋「AI利用」と「芸術との対比(想像力と思考力)」そして芸術の本質

◆アート・芸術の本質とAIの対比

前回No.52「孫文のいた頃」の追記で、AIとの対比において「人間の行為である芸術」について考えてみました。例えば、「短歌」で「上の句」を提示すると、瞬時に100ほどの「下の句」を提案してくるというAIがあります。このAIを例にして「芸術の本質」とは何か?ということを考えました。歌人・随筆家の俵万智と言語学者・小説家の川添愛との対談から川添愛が「AIの創作と人間の創作を切り分ける答えだと思う」として俵万智の下記の歌をあげました。

《作品は 副産物と 思うまで 詠むとは心 掘り当てること》

そして、俵万智は「人間にとって作品はあくまで副産物であり、心を掘り当てることが創作の醍醐味」と結論付けました。

ここから三島由紀夫の「作品は排泄物」、「文學上のフォルムは文體であり、作家の文體は、かくて甚だ孤立したものになる。思想がフォルムによつて普及するところで、文學はフォルムによつて普及を妨げられる。」へと繋がりました。即ち三島由紀夫にとっても「文學・作品」は副産物であり、そもそも何らかの「思想」を伝達する手段ではなかったのでした。勿論「伝達手段としての文章」は存在します。ただ三島由紀夫にとって、それは「文學・作品」ではありませんでした。

そして更に、話の流れとして安部公房(あべこうぼう)の『言葉によって言葉に逆らう』からの引用「思想と小説では、もともと使う言葉の質が違う」へと発展したのでした。今回、この続きから考えてみたいと思います。この場合「思想」内容についての議論ではなく、高度な思想表現も「伝達としての文章」に分類される…という点にあります。

◆「言葉・分節・AI」の、その「本来の用法」に逆らって創作する「文芸《小説》」

安部公房は上記『言葉によって言葉に逆らう』で彼の「文芸活動」を《小説》と表現し、下記のようにも語っています。そしてこれはまさしく、この上記コラム本論でふれた唯識哲学において、井筒俊彦が説明した「阿頼耶識」(言語が生れるところ・意味以前のイメージ)にまで降りていく作業に他なりませんでした。

「意識の深みに沁みこんだ経験は、そこで〈意味・言語〉に転成する、ということだ。要するに〈種子〉とは、この見地からすると、意味・言語の胚芽、あるいは胚芽的意味・言語ということである。我々の深層意識は、この点では、無数の意味・言語胚芽「種子」の溜まり場である。」

「アラャ識の領域内で形成された意味・言語胚芽、〈種子〉は、コトバと結びつくこと(言語化)によって存在形象を喚起し、表層意識(唯識哲学のいわゆる〈前五識:眼識・耳識・鼻識・舌識・身識〉と〈第六意識・思考〉)に浮び出てきて、そこに存在世界を現出させる。」

井筒俊彦・『コスモスとアンチコスモスー東洋哲学のために』

さて、安部公房曰く「小説は意味だけで成り立っているわけではない。意味以前の、意味としてまだ整理しつくせないイメージが、重要な構成部分をなしている。

言葉を伝達のメディアにしている小説にとって、これはかなり厄介な問題である。意味と言葉は、もともと一つの概念の二つの側面にすぎないのだ。言葉のない意味はありえないし、意味のない言葉もありえない。言葉は強力な化学薬品のような攻撃性を持っていて、まだ意味づけられていない存在に出会うと、ただちに反応を開始し、その存在が完全に中和されて不活性化してしまうまで反応しつづけようとする。存在が意味として化学的に安定したとき、やっと言葉も構造として完結する。

だから意味以前のイメージを追い求める作者は、言葉を使いながら、しかも言葉が本来もっている性質に逆らわざるを得ないという、苦しい立場に立たされる。小説が、芸術の他のジャンル ―音楽や美術など― と質的に違っているとすれば、たぶんその点だろう。それ自体では意味を持たない音や形は、言葉とくらべればはるかに忠実で御しやすい表現素材なのである。」

『言葉によって言葉に逆らう』安部公房「岩波講座・文学12」1976年

ここで面倒なのが安部公房は、この「意味以前のイメージを追い求める≒言葉によって言葉に逆らう」という行為を《小説》と定義しているところです。皆さん簡単に想像できるように、即ちそうではない「小説」も数多くあるからです。実際、安部公房自身も、勿論それを意識していてこう言っています。

「もっともすべての作者が言葉の裏切りにそれほど神経質になっているわけではない。小説は芸術ではない、とあっさり割切っている作者や評論家もけっこう少なくないのである。芸術以下と割切っている謙虚な読物作家から、芸術を見下して、小説はそれ以上の存在だと自負しての割切りまで含め、意味以前のイメージなどには目もくれない反芸術志向を、むしろ小説の主流とみなす見解もあるくらいなのだ。」(同上)

ただ、俵万智も川添愛も三島由紀夫も、この《小説》のことを「文芸活動」として理解しているようです。そこに、おそらくAIが真似できない、或いは真似してみても意味がない、人間にとっての「文芸=《小説》」の意味があることになります。

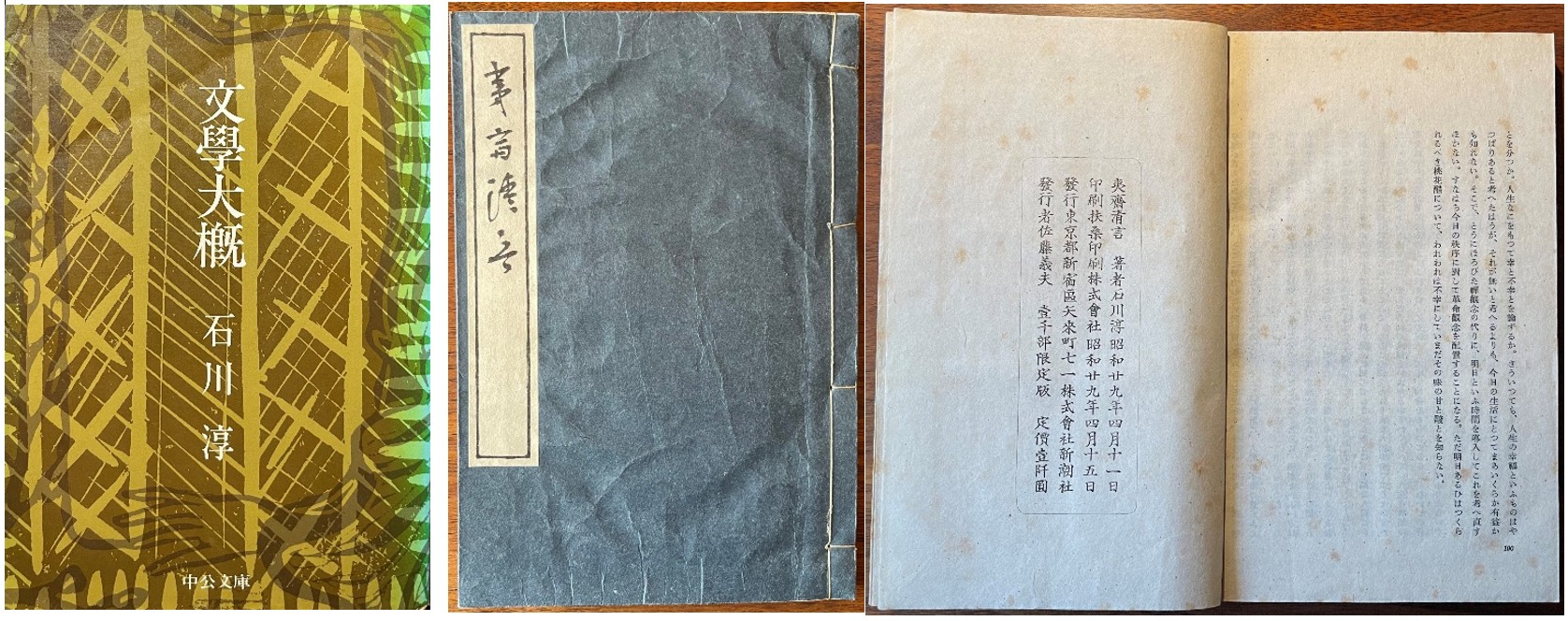

ところで、今までも少し引用したことがありますが(No.36「孫文のいた頃」)石川淳(いしかわじゅん1899-1987)という小説家・文人がいます。このコラムによく登場する詩人・西脇順三郎(1894-1982)より5歳年少、安部公房(1924-1993)より25歳年長です。安部公房にとっては師匠筋(安部公房の芥川賞作品『壁』(昭和26年・1951)の序文は石川淳が書いています。)に当たり『言葉によって言葉に逆らう』を読んでいると、明らかに安部公房が影響を受けたであろう、石川淳の下記「《小説》理論」が想起されます。

石川淳はかなり過激に、熱くしかし皮肉っぽく、下記のように《小説》と《書く=考える》ことについて語っています。少し引用が長くなりますが、私は、これを学生の頃に読んで、文字通り、驚愕・感動し、それは未だに続いているように思います。80年以上前の文章で、全て正字旧仮名使いで書かれていますが、敢えてオリジナルで引用します。(私の所有している『文學大概』は昭和51年12月・中公文庫ですが、現在、新字新仮名で読めるのかどうかわかりません…)

「作品が出來上る實際上の手續、すなはち作品とそれを書くべくうごき出した作者との關係の上に、しばらく視點をむけられたい。第一に、ぺンを取ることからはじまる。そして、もう世にいひふるされてはゐるが、アラン*の見つけた通り「ぺンとともに考へる」道が開かれる。

ところで、アランの散文論が有名であるわりには、この「ペンとともに」といふ考へ方そのものはあまりひとびとの身にしみてゐないやうである。

事柄の如何に係らず、われわれは日常ずゐぶん雑多なやり方で、さまざまのことを考へてはゐる。あるきながら、寝ながら、本を讀みながら、はなしをしながら、雑踏のうちに身を置きながら、ひとりで静坐しながら、血眼に、放恣に、斷片的に、組織的に、等、等。かうして、ときには誂へむきに書齋のソファの上などで、うつらうつらとなにかの考がまとまつて來て、しかもその考の内容が芝居がかりの場面にみち、物語ふうの筋をもつてでもゐると、あるひとびとはさつそく小説的な着想をえたやうな氣がして、それをそつくり(おお、筆さへ立てば)文字に寫すと小説が出來上るのだと、思ひなしがちではないのか。

いや、芝居がかりの、物語ふうであらうとなからうと、まづあたまの中に(足の裏にでもよい)なにかが組み立てられて、あとはそれを紙の上に實現するだけだといふ、無心状を書くときとおなじ方法が漫然と小説に應用された例を、われわれはいくらも見てゐるし、同時にそれらが決して小説ではないといふことも承知してゐる。かねて懐中に仕込んだたね(體験でも思想でも認識でも何でもよろしい)を振りまはして、ばたばたして見せる程度の仕事ならば、それが首尾よく文學とやらになりましたところで、元來小説と縁がなく、世界像は微動もしないのに、いきり立つのはトンチキ文士の鼻息ばかりであらう。

ペン以前に於て、われわれには地上的現實のほかなにもない。生活現象の中では作者もまた隣人と似たり寄つたりの色合に塗られてはゐるが、ただ他人がめいめい生活の現場に即應した方法でぽつんぽつんとものを考へて行けばすむのに對して、作者はさらにもう一つ別なところで、純粋に作者的な方法でペンとともに考へねばならぬといふ宿命を負はされてゐる。ぺン先がそれ以前の諸因線を切断したとき、作者はとたんに全身を投げ出して、知られざる別世界の中へと乗りこむ。(ただし、すこし後になつて、切断された地上的なものはふたたび作品の世界に刎ねかへつて來るであらうが、この世界では何でも無撰擇に立入を許すといふわけではない。書く當人の心理よりも高次に飛翔して、ことばは緊密に精神*(ある種の《普遍性》志向的な運動)(阿頼耶識への冒険)と結びつく。

ときどきぺンを休めて、なにか乙な思案をひねり出しては、にやりとほくそ笑んで、それを紙の上に寫しつづけるといふふうにでもなく、あるひはまづイヶぞんざいに考へておいて、たしかなところは追つて理性と相談するといふふうにでもなく、作者はいきなりことばに於て、ぶつつけに、ぎりぎりに、考へ出すのだ。

すなはち、作者の努力はつねにまだ判らないところから出發するのだ。すでに判つてしまつたものの後くされを作品の世界に持ち越す料簡ならば、いつたいその世界をどこに切り開くつもりなのか。げんに在るものを懐中電燈で照らして、明るいうちに早くペンでなぞりませうでは、挨拶にこまる。書く前に、作者に判つてゐることは、ペンの前途が濛濛たる闇だといふことでしかない。」

石川淳『短編小説の構成』(昭和15年・1940頃)『文学大概』・小學館(昭和17年9月・1942)*に収録

*【アラン】:Alainはペンネーム。本名はエミール‐オーギュスト・シャルティエ(Émile-Auguste Chartier)1868-1951フランスの哲学者、評論家

*【精神】:この個所以前に石川淳は精神について語っているのですが、ただここで突然「精神」というあまりに言い古された言葉が出てきても、理解し難いと考え、敢えて蛇足的に「作者という《生身の個》を離れた《ある種の普遍性への運動》」、《阿頼耶識への冒険》という説明を付けました。

*【昭和17年・1942】:安部公房はこの時18歳、この文脈に直接関係ありませんが、この5年前に盧溝橋事件・日華事変、前年が真珠湾攻撃、そしてこの年1942年6月5日‐7日がミッドウェー海戦です。

素朴に表現すれば人間の「創作活動」とは「こころを掘り当てる」ことであり、「《書く》という行為自体」は、厳密には作者自身だけにとって意味があります。(我々・読者としては、それをどこまで正確であるかどうかはともかく「追体験・鑑賞」することに意味を見出していることになります。)

さて、AIが「ペンの前途の濛々たる闇を切り開いて考えた」風の作品?を制作できたとして、私がそれをどう感じるのか…実際に試してみるしかないような気はします。

ただ、AIは明るい、明解な既知の厖大な知識の中から「作品」を作成し、一方人間にしてもそれまで貯えたさまざまな「経験・知識」を基にして「作品」を《書く》わけです。

しかし人間にとっての、その「経験・知識」を総動員して向う方向は「ペンの前途の濛々たる闇≒阿頼耶識・言語化以前」、「意味以前のイメージ≒阿頼耶識・言語化以前」です。その言語化されていない「濛々たる闇≒阿頼耶識・言語化以前」をAIが察知できるとは思えないのですが、どうでしょうか?

左:『文学大概』昭和51年12月・1976中公文庫(現在絶版のようです。関心のある方は全集を当たるしかないですね…)

中・右:『夷齋清言』昭和29年4月・1954新潮社 和綴じ1000部限定版(和綴じですが本文は活字です。)「夷齋・いさい」は雅号。

左:昭和40年(1965)12月・安部公房(41歳)と石川淳(66歳)(奇遇なことに誕生日は共に3月7日)

中:昭和45年(1970)7月・西脇順三郎(76歳)と石川淳(71歳)

右:昭和55年(1980)11月・石川淳(81歳)

写真は全て『すばる‐石川淳追悼記念号』昭和63年(1988)4月・集英社

以下、余談です。安部公房の《小説》については、学生時代の私は、その「阿頼耶識への冒険」について臆病?であったのか…小説・戯曲も…勿論好きだったのですが「多少の付いていけない感」がありました。石川淳も同様でした。上記のように「随筆」の方により惹かれていました。そして今、年齢を重ねたせいか、その「阿頼耶識への冒険」に感動できるようになっています…。(そして、ここで是非同じ書く作業においての《詩》についても考えてみたいのですが、それはまた別の機会にしましょう…。)

最後に「言葉」について、安部公房にハッとさせられた一文をあげておきます。言葉を持たない、本能で行動する「動物」と人間との対比においてです。

「いったん《ことば》の鉱脈を掘り当ててしまった人間は、よきにつけ悪しきにつけ、もはや《ことば》なしには済まされないのです。こんなふうに想像してもらいたい。動物の世界を大気のない月に例えれば、人間の世界は厚い《ことば》という大気にくるまれた地球なのだと。無念無想は誰にも想像できますが、よほど修練をつんだ禅僧でもないかぎり、実体験はまず不可能でしょう。人間が《ことば》から離脱できるのは、たぶん深いノンレム睡眠の時だけです。目をさました瞬間、夢の内容を思い出せない苛立ちは、誰しも経験ずみのことでしょう。《言語化》できない苛立ちです。夢の中にまで《ことば》は深く根を下しているのです。」

安部公房『シャーマンは祖国を歌う』(毎日新聞1985年10月‐11月)

『死に急ぐ鯨たち』収録1986年9月・新潮社

以下は安部公房と石川淳の「おまけ・エピソード」です。

「文壇という村構造に異議申したてをつづけ、潜水作業中の孤独な作家に酸素を送る仕事を引き受けた石川さんになお休息は許されない。石川さんのポンプから送られてくる救命用酸素を待つ者はいまなお跡を絶たないのです。ぼくも石川さんの救命ポンプに救われ、はげまされた一人です。最初に会ったのは何時だったか。この点についてはついに石川さんと意見の一致を見ませんでしたが、ぼくのあまり自信のない記憶によれば、そこはすでに石川さんの書斎のなかで、石川さんがトイレに立った隙をねらってせっせと火鉢のなかをほじくりかえし、灰のなかから吸殻をあつめてポケットに捩じ込んでいるのでした。帰りしなになにがしかの電車賃をもらったこともあります。金額についてはっきりした記憶がありませんが、それで当時のぼくはすくなくも三日の食事を確保できました。くだらないエピソードのようですが、重大なことなのです。作家の誕生にたいする真の洞察の手本だったと思います。」

安部公房《弔辞》『すばる‐石川淳追悼記念号』昭和63年(1988)4月・集英社 から

安部公房に並べてみても笑止千万ではありますが、私も振り返ればこの「救命ポンプ」に救われたひとりであると思います…。いい加減この辺りで擱筆。

.svg)