国際交流・留学にすぐには役立ちそうにない教養講座⑮

ー世界に「日本が存在していてよかった」と思ってもらえる日本に…

No.15 またして「孫文のいた頃」

さて、欧米列強に対抗すべく必死に国家体制を整える涙ぐましい努力をしている当時の日本について考えています。国がよって立つべき欧米の「キリスト教」に対抗できる「宗教」を暗中模索している日本でした。

前回の終わりは少し不思議な形で、浄土真宗の僧侶・島地黙雷の努力によって「信教の自由」を確立したはずでしたが、その中から「国家神道」が生まれてきたというところまでお話しました。

「このように、新しい形で一種の神仏習合的な国家の宗教をつくろうとした動きは失敗しました。最終的にはそれが日本における宗教の自由、信教の自由の確立だと言われております。そのことは、明治22年(1889)に発布されました大日本帝国憲法において盛り込まれ、法的にも信教の自由が認められることになったわけです。

ところが、ここでいろいろな問題が残されることになります。1つは、そのとき認められた信教の自由というのはあくまでも公共の秩序を乱さない範囲で認められるということで、公共の秩序の方が優先されることになります。

それからもう1つは、ここでもう少し考えてみたい問題なのですが、信教の自由という形で仏教の信仰が認められた一方で、実は国家神道というものが次第に形づくられていくことになる。そういう構図をもっていたのです。」

「日本仏教の可能性」末木文美士(2006年・春秋社)

No.14 なおかつ「孫文のいた頃」

ただ「何故、どのように国家神道が形作られてきたのか?」ということの前に、もう少しその周辺・時代背景を考えてみたいと思います。

安政5年~明治44年(1858-1911)という期間です。この「宗教の問題・混乱」で右往左往し始めるのは明治に入ると同時でしたが、まあこの間のことでした。奇しくも1911年は辛亥革命の年ですがそれとも直接的には関係ありません。

日本が不平等条約下にあった期間です。ここで簡略に不平等条約について整理してみます。

■安政の五ヶ国条約(不平等条約)安政5年(1858)

非常に大雑把に「領事裁判権の承認」と「関税自主権の欠如」の2点で、5ヶ国とはアメリカ、イギリス、ロシア、フランス、オランダです。

➊ 領事裁判権の承認:「外国人が日本で問題を起こした場合、その外国の法律で裁く」ということでつまり「国家主権が無い」ということになります。もっとも当時の日本は欧米列強の司法の概念に対抗できる法律、裁判所が無かったわけですから、しょうがないと言えばそれまでですが…それゆえに、明治政府は焦りに焦り、法律を作っていったわけです。

「明治2年、3年という早い時期の話ですが、制度や法律の担当だった佐賀の江藤新平(1834-1874)が、どうも国家とは法体系のことらしい、法こそ国家である、法の下には万人が平等である、ということに気づきます。江藤はそれが文明の基準だと思ったのです。江藤は正しかったと思います。

彼は整備を急ぎます。以前の法を投げ打って新しい法を導入するのですが、なにぶん西洋の法について西も東もわかりません。

幕府時代の洋学者に、箕作麟祥(みつくりりんしょう)(1846-1897)という秀才がいました。

この箕作を司法大丞(しほうだいじょう)にし、開成学校(東京大学の基)教授を兼ねさせ、フランスの刑法と民法を翻訳させます。灰神楽がたつような忙しさで、箕作の手元で、翻訳が2,3枚できると、ひっぱがすようにして持って行って会議にかけるという具合だったと言われています。」

「踏み出しますか」-21世紀の日本委員会創設記念フォーラム・1991年・講演録より

(朝日文芸文庫「春灯雑記」)司馬遼太郎

「『日本国を法治国家たらしむ』

という江藤の方針と、その鯱(しゃち)が波を排してすすむような推進力は明治初年の内治における最大の偉観であったであろう。

江藤が明治5年(1872)4月に司法卿に就任するまでは、日本の司法制度は複雑をきわめていた。旧藩時代と同様、府県知事がその管轄地での司法権をにぎり、さらに刑部省とか弾正台とかいったふうの古代の律令時代の庁名を復活したあいまいな役所も存在し、さらにはあらたな時代のための法律の制定もまだ行われず、ほとんど過去の慣例に拠っていた。

江藤は就任早々それらを一変した。

彼は西洋語を一語も解さなかったが、西洋流の司法権の独立を宣言し、とりあえず日本国の法権を司法省に帰せしめた。— 江藤は省の機能をあげて西洋の民法および刑法の翻訳をすすめており、民生の保護と人権の尊重という、在来の日本にはなかった思想をあらたに施行すべき法律に盛り込もうとしていた。

江藤は正義好きであるという点では異常なほどの性格をもち、さらにはその正義を成立させるための論理においてはこの時代で第一等の頭脳を持っていた。」

(司馬遼太郎「翔ぶが如く・1巻」―鍛冶橋の章(文春文庫)

1972年1月~76年9月『毎日新聞』朝刊連載

一刻もはやく日本を一人前の国家(主権国家)にしないといけないという江藤の焦りと気概、使命感が伝わってきます。

この江藤新平の司法卿就任の明治5年(1872)が教部省設置であり、その翌年1月が、増上寺でのかの滑稽な大教院の開院式です。(No.14 なおかつ「孫文のいた頃」)

❷ 関税自主権の欠如:文字通り「日本が輸入品に対して関税を決める権利が無い」ということです。厳密には関税の税率の改訂に他国との交渉を必要とする場合に、自国で決められないということですが、基本的に関税が低いほど輸出側(5ヶ国)に利益が出ますが、欧米列強5ヶ国は自国にとっての有利を主張し、これにより経済的な恩恵を得ていたあったわけです。

そして、この不平等条約である「領事裁判権」の撤廃が明治27年(1894)で、大日本帝国憲法発布が明治22年(1889)の5年後、「関税自主権」の回復に至っては明治44年(1911)まで待たなければならなかったわけです。この不平等条約をどのように撤廃していったかという問題も大変興味深いテーマなのですが、ここで止めます。

以上、「宗教問題で混乱していた日本」は、同時に「主権国家でもなかった日本」であったということを確認するために少し横道にそれました。「信教の自由」と抱き合わせで生まれたらしい「国家神道」に戻ります。

■国家神道の発生と展開(「宗教」と「祭祀」は異なる)

「実は、島地黙雷の信教の自由の主張の裏側に、神道の非宗教論が含まれていまして、それが非常に大きな問題になっていくのです。というのは、島地黙雷は近代的な信教の自由を主張しますが、そのとき島地黙雷のいう宗教はあくまで近代的な個人の信仰、個人の心の問題でした。その立場から見ますと、神道は非近代的なもの、前近代的な宗教であって、八百万の神を祀るような多神教は低次元の宗教であるというので、島地黙雷は神道を批判するのです。

ところが、批判しながらも別の形で神道を復活させます。というのはどういうことかというと、宗教としては非常に次元が低いものであるけれども、そうではなく日本の中心となる皇室の祖先を重んじる、皇室の祖先崇拝(祭祀)という意味のものであるとすれば、これは宗教ではなくむしろ政治の領域に属するものであって、宗教とは関係ないけれども重要なものだという形で認めてしまうのです。これが後の国家神道へとつながっていく思想の流れをつくる一つのもとになっていきます。」

「日本仏教の可能性」末木文美士(2006年・春秋社)

著者の末木文美士の表現では国家神道について批判的ですが、要するに、神道は祭祀であって宗教ではない、という考え方にもとづいて国家神道が生まれてきたということです。

「今述べてきたように、教部省が宗教家を統制し、教部省に認定された教導職のみが宗教活動を許されるという体制が崩れるのは、1880年代でのことである。この過程で仏教宗派や「教派神道」は、教団の自治を認められた。国家に公認されて、ある程度の宗教活動の自由を認められる集団が並び立つことになった。他方、「神社神道」はそれらの私的な宗教集団とは異なる国家機関であると位置づけられ、「宗教」とは異なる「祭祀」を司る施設だということになった。」

「国家神道と日本人」島薗 進(2010年・岩波新書)

上記、2人の学者、末木文美士と島薗進が「宗教と祭祀は異なる、という考えが発生した」と、同じ事を述べているところを敢えて引用しました。

また「教派神道」、「神社神道」とありますが、「祭祀機関」と「宗教団体」の違いです。少し整理します。

【神社神道】:内務省神道局に属した国家の祭祀を司る神社の神道(伊勢神宮の下に束ねられる)上記の流れから当然、建前上、宗教ではないので教義、戒律等はなく「祭祀」機関。例としては皇室に新しい宗教的儀式(祭祀)を導入して行きます。

「天皇が親祭する皇室祭祀、つまり天皇が自ら祭司の役割を担う祭祀は13であるが、そのうち古代以来のものは、毎年の稲の新穀を天皇が天神地祇に供え、天神地祇とともに食する新嘗祭(にいなめさい)のみである。また神嘗祭(かんなめさい)は新穀を神に捧げるもので、伊勢神宮のもっとも重要な祭祀だが、新たに宮中でも行うことになった。他の11の祭祀は、新たに定められたものである。」

同上

【教派神道】:江戸時代後期から発生する、いわゆる神道系の宗教団体。神道十三派(神道大教、黒住教、神道修成派、出雲大社教、枎桑教、實行教、神道大成教、神習教、御嶽教、神理教、禊教、金光教、天理教)

「大教院を中心とした神仏合同布教体制と不可分だった教部省はすでに明治10年(1877)に廃止され、宗教行政は内務省社寺局に移されていたが、この年、内務省社寺局は、神社局と宗教局に分離し、神社神道は「宗教ではない祭祀」を司る集団として、諸宗教集団(仏教、教派神道)とは別個の所属官庁部局をもつようになる。」

同上

私は個人的には皇室崇敬の念はおそらく一般以上にあり、勿論、今の天皇制を否定するものでは全くありません。歴史は変えられません。上記のような形で国家神道が発生してきたのは、明治政府が、欧米列強に対抗するために、不平等条約下、一刻もはやく主権国家となるために、時間の制約のある中で行ってきた出来る限りの努力であったかとも思います。

「明治政府の当初の祭政一致国家構想では、神社が中心となって宗教的な役割をも果たしつつ、積極的な国民教化を進めることが目指されていた。神葬祭を行い、氏子調も実行できることが当時の国学者や神道家の理想だった。しかし、宗教界の1部として神社界を位置づけてみれば、その非力さが目立った。また、仏教界をはじめとする諸勢力の抵抗も強く、強制によって国民の信念を変容させることの困難もすぐに見えてきた。そこで、各宗教宗派にはそれぞれの布教活動、信仰活動を「自由に」進めることを許容しつつ、祭政一致国家の統合秩序に組み込んでいけばよいという考え方に移行していった。

実際、神社界が(国民)教化の主導権を握ることができなくても、皇室の神道祭祀を基軸とした祭政一致国家を形作っていくことは十分に可能であるという展望が次第に開けてくる。そもそも祭政一致国家構想の中心は天照大神と皇室の祖神(皇祖皇宗)の祭祀だった。明治維新後、次第に天皇の存在感が増していくと、皇祖皇宗祭祀を全国民に浸透させていく方策が見えてくる。

その際、神社も重要な役割を果たすが、それ以上に祝祭日のシステムや天皇・皇室に関わる儀礼へのメディアを介しての参与が、有効な国民統合の手段となる。また、予想されていなかった経路として、学校を通して、天皇・皇室への崇敬を育てていくという新たな『教化』の方策の展望も開けてくる。これらは特定の政治家や集団が計画的に推し進めていったものではない。近代国家の装置がどのように機能するかが理解されると共に、祭政一致国家の理念に共鳴するさまざまな立場の人々―政界・官界指導部(薩長藩閥勢力が主軸だった)、神社界、神道・国学勢力、天皇周辺の人々などーの力が作用して、次第に形作られていったものなのだ。」

同上

さて、以上「国家神道の発生と展開」について、著者、島薗進はいみじくも(国家神道は)「特定の政治家や集団が計画的に推し進めていったものではない。」と述べています。そうであったのでしょう。しかし、「祭政一致国家の理念に共鳴するさまざまな立場の人々」とありますが、勿論そういう立場の人々も多かったのでしょうが、私の印象としては「当時の状況の中でそうせざるを得なかったさまざまな立場の人々」も数多くいたのではないでしょうか…敢えて「国家神道の発生」とした理由です。

以上

2022年9月

追記:

今年、2022年9月29日は「日中国交正常化50周年」の記念日でした。私は1972年当時、高校2年生だったので田中角栄(1918-1993)と周恩来(1898-1976)両首相の握手をよく覚えています。

その周恩来は大正6~8年(1917-1919)、期間は1年半程、日本に留学していました。当時神保町にあった日本語を学習し日本の大学を目指す、東亜高等予備学校と明治大学政治学科に在籍していました。住居も一時期はこのJYDA・HSKオフィスから2キロ足らずの新宿区山吹町にあったこともあります。(No.10なお「孫文のいた頃」参照)

ただ周恩来が留学していた時期の日中関係は大変な時代でした。「対華21ヶ条要求」が1915年5月7日ですから、その日を「国恥記念日」として、それ以降大変な反日運動が起こっていた時期です。そんな中で、ただ周恩来は黙々と勉強していたようです。

2019年12月 筆者撮影

2019年12月 筆者撮影

この石碑は東亜高等予備学校の跡地に作られた千代田区立神保町愛全公園にあります。案内版には、「千代田区日中友好協会」によって1998年に、「周恩来生誕100周年」と1978年の「日中平和友好条約締結20周年」を記念して建てられとあり、また「(周恩来が)そのころ日本政府の対中国政策に反対した松本亀次郎校長の心情にも影響を受け」と説明され、それが日本語と中国語で記されています。

この東亜高等予備学校の松本亀次郎(1866-1945)校長は国語学者であり教育者でもあり、自分の資材を投じてこの東亜予備学校を設立し、中国(中華民国)からの留学生に対して、現在よりはるかに厳しい日中関係の中、当時の日本政府の方針にも抵抗して、愛情と敬意を持って接していたといいます。藤野先生もそうですが、いつの時代にもそんな先生がいるのは嬉しくもあり、また勇気づけられます。周恩来はこの松本亀次郎から直接、日本語を学んだといいます。松本亀次郎についてはもっと調べたいのですが、それはまた別の機会に。

「私にとって、中国人留学生の教育は、無上の至楽であり、終身の天職であった。功名や富貴は眼中になかった。貧乏ではあったが地道に仕事をして、今日に至るまで、体の老いにも気付かないくらいであった」これは松本亀次郎がその半生を振り返り語った言葉です。

掛川市ホームページより

今回の「日中国交正常化50周年」記念日ですが、マスコミの報道でも全く祝賀ムードではありませんでした。周恩来が日本に留学していた大正初期ほどではないにしても、現在、中国とは領土問題、歴史認識問題等、ここ数年、以前にもまして厳しい状況となっているのも事実です。

しかし、私が何度も、あちこちで訴えているのは「(仮に国同士が厳しい関係にあったとしても)国際交流は個人の体験である」、ということです。「中国に行って中国の人に親切にされた」、「日本に来てみたら日本人は思っていたよりも良い人達だ」等、そんな経験を、1人でも多く増やすことが、「国際交流」のミッションであると信じています。

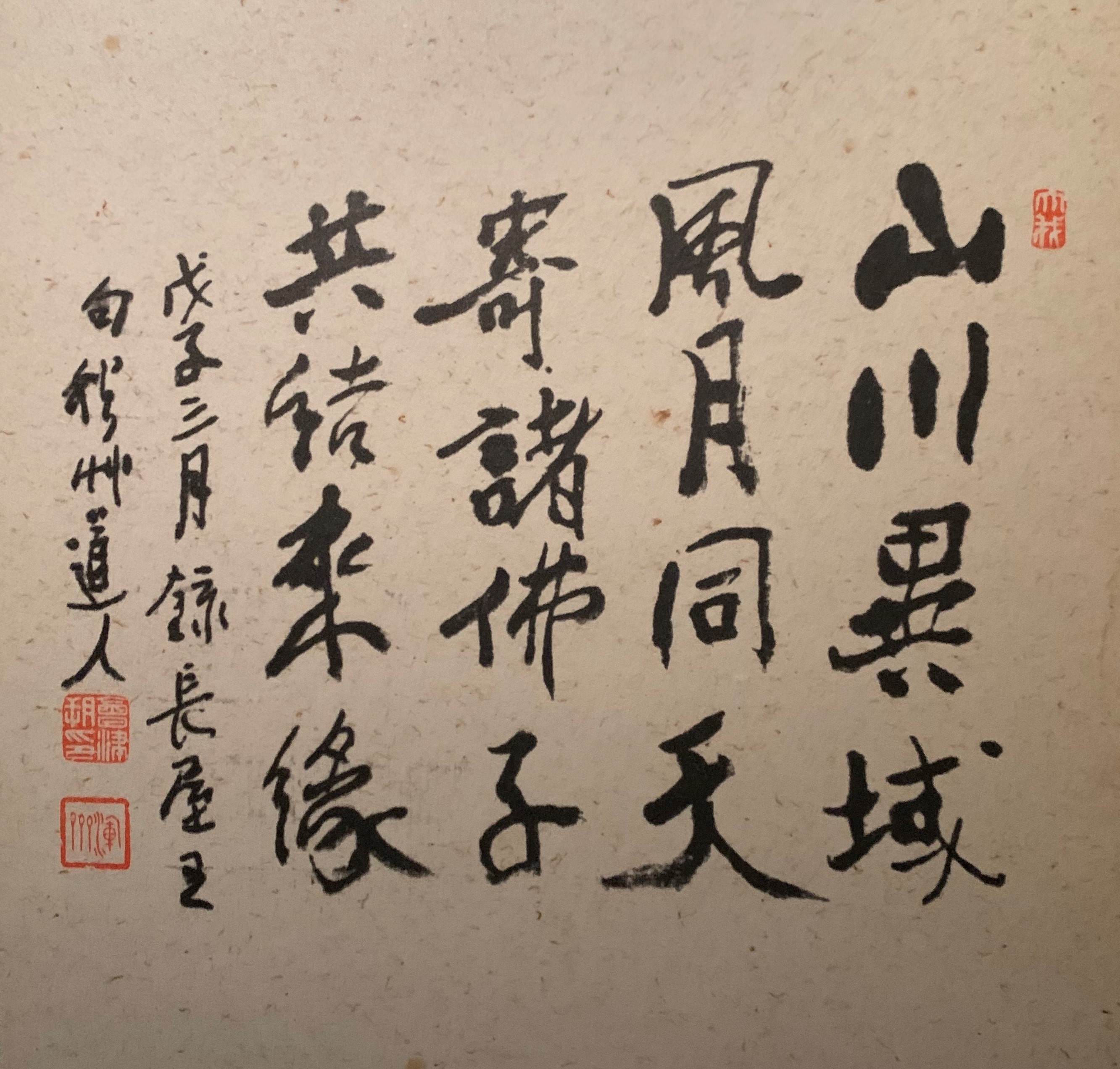

さて、いささか私事に渡り気恥ずかしくもありますが、2年前のコロナ禍発生時に当協会から中国の大学にマスクを寄付した時、支援物資の税関通過を速やかにするための「貼り紙」の下に小さく、私としては全く自然に入れた漢字8文字(山川異域 風月同天)が思わぬ反響を呼びました。そして今回、「日中国交正常化50周年」記念イベントの1つで、それが再度注目されました。上海の「澎湃新聞」の「中日国交正常化50周年-50年50人」の企画で、日本人25名、中国人25名の1名に私が選ばれました。

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_19798144

身に余る名誉なことであり、そして勿論、JYDA・HSK、HSK北京本部の皆様のおかげでもあり、この場をお借りして心より御礼申し上げます。そしてますます「個人の美しい体験を1人でも多くの人に!」を基礎にした「国際交流の理念」を拡げていきたいと強く再確認しました。

下記は私の書斎に掛けてある會津八一の色紙です。文章千古事 得失寸心知。

會津八一 書(新潟市會津八一記念館)

會津八一 書(新潟市會津八一記念館)

.svg)