国際交流・留学にすぐには役立ちそうにない教養講座㉖

ー世界に「日本が存在していてよかった」と思ってもらえる日本に…

No.26 秋分間近でも「孫文のいた頃」

前回は、明治期の日本人のひとつの規範として残っていた「武士道」の、その根幹にあったかもしれない「陽明学」について考えるつもりでした。しかし「陽明学」について考えると、当然それは「儒教の発達・変遷」から生まれたものであり、そうなると、そもそも日本にとっての「儒教受容の歴史」について考えることでありました。この辺りから脱線が始まるのですが、そうすると更に広くは「漢字文化受容の歴史」を振り返ることでもありました。そしてそれは、当時文字を持たなかった「日本語表記」の発明の問題でもあり…と、興味は果てしなく拡散してしまい収拾がつかなくなり、さてどうしたものか…というところで終了したのでした。

ようやく朱熹が登場したところで今回は擱筆です。「陽明学」を考えるはずが、その前段階の朱子学にやっとたどり着きました。今から800年程前の頃のことです。このコラムのタイトル「孫文のいた頃」ですが、中国との交流はすくなくとも2,000年の積み重ねの上にある、ということを今回、改めて痛感しました。そして宋学(朱子学・陽明学)の成立には、宋・中国大陸の歴史的、政治的状況が大きく関わっているようです。

次回は仏教と儒教がかなり密接に結びついていた鎌倉時代あたりから、「陽明学」に向っていきたいとも思っていますが、でも、先ほど割愛した、日本語の文字が生れる「万葉仮名」も気になっていますが。

No.25 盛夏でも「孫文のいた頃」

さて、迷った末、時代順でもあるし、鎌倉期以降の儒教・朱子学・陽明学の発達について考える前に、今回は「日本語文字の発明」について考えてみることにしました。倭国の時代に戻ります。

前回の『No.25 盛夏でも「孫文のいた頃」』で、漢字伝来・使用の具体的な証拠として「金印・漢委奴国王印」(後漢の光武帝が建武中元2年・AD57年)や埼玉古墳群の稲荷山古墳から出土した「金錯銘鉄剣(きんさくめいてっけん)」(AD451年)などにふれました。

また、『古事記』に『論語』が日本に伝わったとして、応神天皇(4世紀末?~5世紀?)の御代に百済の儒学者・王仁(わに)が『論語』10巻と『千字文』1巻を倭国に献上した、という記録が確認できることにもふれました。

つまり、「文字・漢字」が日本(倭国)にもたらされていたと知ることができるのが、かなりひろい時代範囲ではありますが、そのあたりです。

そして当時独自の文字を持っていなかった日本(倭国)がどのようにその「文字・漢字」を国語として取り入れていったのか?ということが、儒教、朱子学、陽明学に辿り着く前の、今回の「脱線」「寄り道」です。

- 「漢字」の「音読み」と「訓読み」それから「平仮名・ひらがな」

何やら小学生で習うことのような…とお感じになる方もいらっしゃるかもしれません。確かに、我々の日常生活で自然に使用している「音読み」、「訓読み」、そして「平仮名」ですが、一方これらは、当然のことながら大変な歴史の上に成り立っています。

それは学者の間でも未だ解決のついていない、身近でありながら深淵な国語・日本語(倭語)、そしてその表記文字について考えてみたいと思います。

「国語の最も大きな問題点は、国語がその語系においてウラル・アルタイ語系に属するものでありながら、語彙の関係において、ほとんど孤立的であり、どこにもその祖系を求め難いということです。蒙古語については鳥居龍蔵(明治3年・1870 -昭和28年・1953)氏が、朝鮮語については金沢正三郎(明治5年・1872 – 昭和42年・1967)氏をはじめ半島の研究者たちが、いろいろな検討を試みているけれども、語系としての関係が設定できるほどの資料はない。長い時期にわたっての、海を隔てて孤立した状態の中で、そこに独自の言語体系が生れたという他はない。言葉は本来日常性の中で生まれるものであるから、みだりに舶来語が入りこむというものではない。私は「文字講話」(1999年より京都で年4回開かれている著者の連続講演)のはじめ3回に、「身体」、「親族」と「数」の3分野を、氏族の基本語彙として考えたのですが、これらのうちに外来語はないのです。」

白川静『白川静先生にお伺いいたします』(インタビュアー:石川九楊)

2002年5・6月「墨」第156号(芸術新聞社)

さて、白川静(しらかわ しずか 明治43年・1910‐平成18年・2006)はあまりに有名な「漢字・国語」を研究した学者ですが、超非エリート系学者でもあり、ご長命(96歳逝去)でもあったためエピソードを語りだしたらきりがないきわめて興味深い人物なのですが、話をすすめるために少し語ります。

白川静は、現在我々が使っている漢字を象形文字・甲骨文・金文に遡り、2000年間信じられてきた『説文解字』の誤謬を発見し、新しく漢字の語源、意味を探求した学者です。同時に、一方、我々の使用する、音としての日本語(倭語)、つまり「訓読み」の意味を追求した学者でもあります。その大事業は『字統』(字源辞書・1984年8月・平凡社)『字訓』(訓源辞書・1987年5月)に集約されています。

因みに『説文解字』(せつもんかいじ)とは「最古の部首別漢字字典。略して説文(せつもん)とも。後漢の許慎(きょしん)の作で、和帝の永元12年(100年)に成立し、建光元年(121年)に許慎の子の許冲(きょちゅう)が安帝に奉った。本文14篇・叙(序)1篇の15篇からなり、叙によれば小篆の見出し字9,353字、重文(古文・籀文〈ちゅうぶん〉および他の異体字 ≒ 全て篆書体の類)1163字を収録する。漢字を540の部首に分けて体系付け、その成り立ちを解説し、字の本義を記す。-Wikipedia」です。

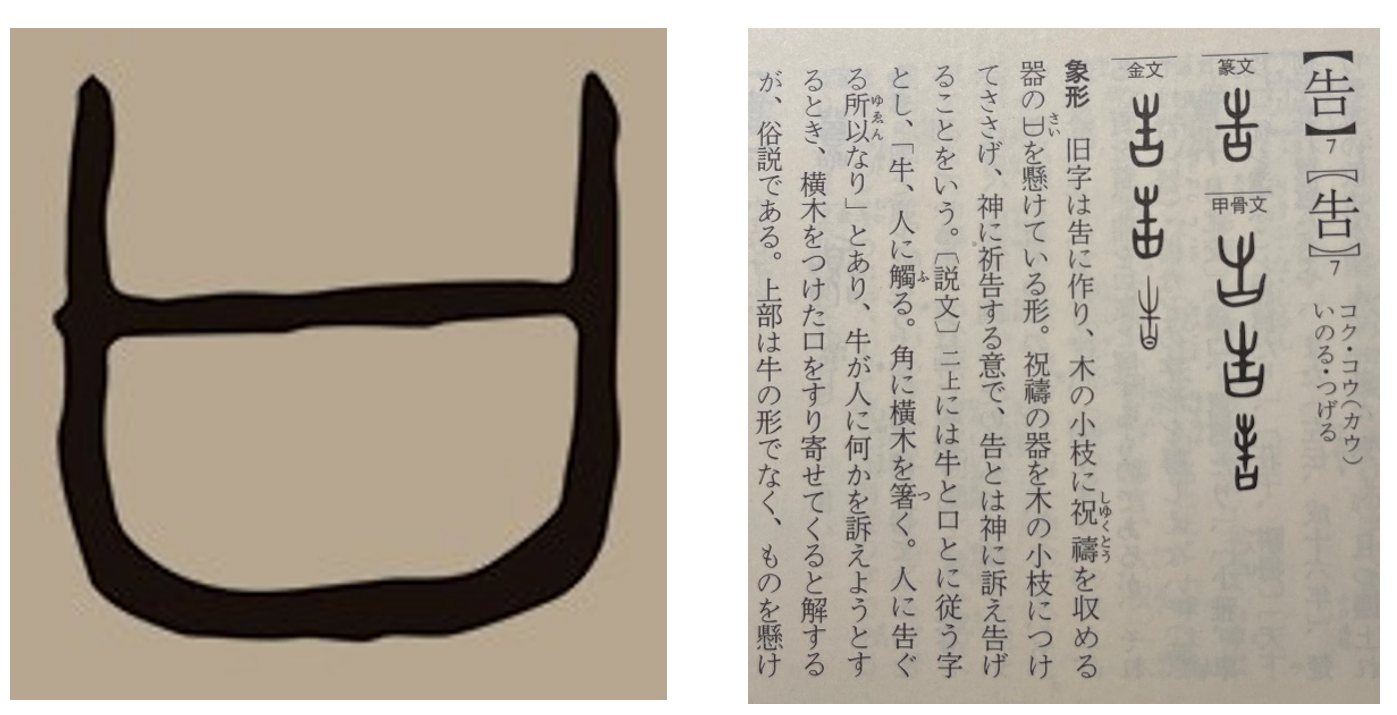

漢字の意味を解読するための、白川静の最大の発見は ![]() 「サイ」の発見でした。

「サイ」の発見でした。

「約3000年前の中国の古代文字を、トレーシングペーパーを使って写し取りました。何万枚も写すうちに、文字の成り立ちやつながりを、体で感じ取れるようになりました。

そして、45歳のとき、「口」が「くち」ではなく、神への手紙を入れる器 ![]() 「サイ」であることを発見したのです。この発見によって、漢字の成り立ちに、納得のいく説明ができるようになりました。白川静先生は、およそ2000年間、正しいとされてきた漢字の解説書「説文解字」とは違った学説を構築することになりました。誰もが考えつかなかった発見だったため、反対説を唱える学者も多くいました。孤独な研究でしたが、ひとり学問の道を極めることを楽しみながら、地道に研究を続けたのです。」

「サイ」であることを発見したのです。この発見によって、漢字の成り立ちに、納得のいく説明ができるようになりました。白川静先生は、およそ2000年間、正しいとされてきた漢字の解説書「説文解字」とは違った学説を構築することになりました。誰もが考えつかなかった発見だったため、反対説を唱える学者も多くいました。孤独な研究でしたが、ひとり学問の道を極めることを楽しみながら、地道に研究を続けたのです。」

『白川静先生没後10年』立命館大学ホームページ・2016年

左:2000年間「口」であると考えられてきた ![]() 「サイ」(立命館大学ホームページより)

「サイ」(立命館大学ホームページより)

右:『字統』の「告」の説明「告の字形は、牛が人に何ごとかを訴えるために口をすり寄せている形であるとされている(説文解字)。しかし訴えようとするものは果たして牛であろうか。甲骨文字や金文の字形では、上部は明らかに小さな木の枝である。「サイ」はそれに繋げられたのりとの器の形とみなければならない。木の枝はおそらく、わが国でいえば榊(さかき)など、神事に用いるものであろう。下の「サイ」は、今までもみてきたように、のりとを入れる器である。告げるとは、神に告げ訴えることである。」

白川静『漢字百話』1978年・中公新書

白川静の説明に跳んでしまいましたが、意味のあることではあると思います。さて、上記引用した『白川静先生にお伺いします』に戻ります。

「身体、親族と数の3分野を、氏族の基本語彙として考えたのですが、これらのうちに外来語はないのです。」には驚きました。いちいちここで例はあげませんが、漢字とあまりに密接して使用しているから、どれかは中国語発音(音読み)であってもよいような気はしますが、我々に身近な「身体、親族、数」にかかわる言葉は全て「倭語」ということです。それは即ち、民俗学的に考えると、我々の祖先が、単純に中国大陸から、或いは、朝鮮半島や南方からやって来たのではない、という意味にも広がる大変な発見であるかと思います。

一方、私は、個人的に何故か「音読み、訓読みの錯覚」があります。たとえば、あまりに、「目」=め…発音としての訓読みと意味に馴染過ぎていて、逆に漢字で表現しないと、ただ「メ」とか言われても文脈無しには検討もつきませんから、訓読みであるはずの『「目」=め』が漢字に密接過ぎ「音読み・現地発音」との錯覚をふと感じてしまいます。ただ『「目」=もく』も非常によく使われる音読みで身近ですから、当然、訓読みであることを忘れるわけではないのですが、何となくの印象です。(基本、音読みは意味を持たず、短い発音が多いから、「女」:音読み、ジョ、ニョ、訓読み、おんな、め、でこの「め」が音読みのように感じてしまうということです)。そして、私の、印象としての最たる勘違いは、現在も普通に日常で使用している「数字」の読み方です。

- 音読みの種類「呉音」、「漢音」と「唐宋音」

さて、ちょっとここで3種類ある「音読み」について整理しておきましょう。

呉音-中国大陸の南方系(長江・揚子江下流地域)の発音(仏教等を中心に5~6世紀に倭国に入る)

漢音-中国大陸の北方系(黄河中流域・長安)の発音(遣唐使等を中心に7~9世紀に日本に入る)

唐宋音-中国大陸の浙江地域(杭州市辺り)の発音(禅僧、交易を中心に10世紀以降日本に入る)

以下、それぞれ発音の例です。

Wikipedia「音読み」より

Wikipedia「音読み」より

先ほど、私の数字の読みの錯覚の話をしましたが、つい我々が日常的に使っている「イチ、ニ、サン、シ」ですが、あまりに身近なため、これも訓読みと勘違いしてしまうということです。勿論、言われれば「ヒ、フ、ミ、ヨ」が訓読みであることは当然知っているのですが。

古代日本(倭国)での数字の発音は「呉音」がそのまま使われていたようです。勿論、「漢字」を読むこと自体、当時ごく少数のエリートに限られていたわけですが。

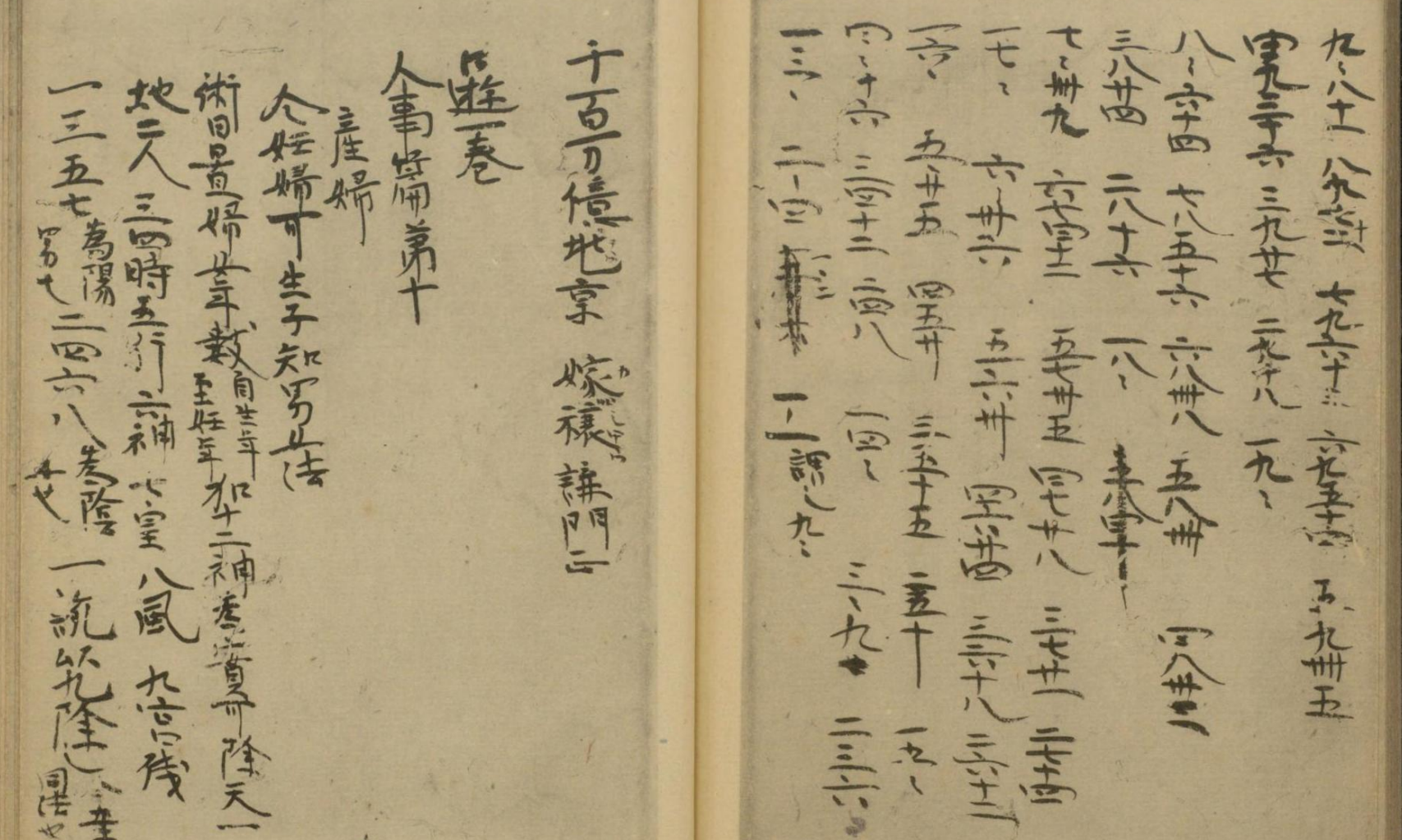

数字発音の関連ですが、「九九」は既にBC7世紀くらいに中国で発明され、平安期の日本に伝わったとのことです。下記は平安時代の『口遊(くちずさみ)』という書物の江戸期の写しですが「九九」が載っています。(当初、九九から始まったので、今でも九九と言うのでしょう。)

『口遊』「国立国会図書館デジタルコレクション・古典保存会」

右のページに、九ゝ八一、八九七二、七九六三、六九五四…とあります。

「『口遊』(くちずさみ)とは、平安時代中期に編纂された児童向けの学習教養書。全一巻。源為憲の作。ただし書名は「くちすさび」と読んだかともいう。」Wikipedia

ただ厳密に言えば、これでは「呉音発音使用」の証明になりません。何と発音したか書かれていないからですが、しかし『万葉集』にはその用例が見られるようです。当然「万葉集」(天平宝字3年・759‐宝亀11年・780に成立)は万葉仮名で表記されています。

原文: 情八十一 所念可聞 春霞 軽引時二 事之通者

訓読 心ぐく 思ほゆるかも 春霞 たなびく時に 言の通へば

かな こころぐく おもほゆるかも はるかすみ たなびくときに ことのかよへば

訳 何となく心もおぼろで、晴れやかに思われぬことです。森の霞がおぼろにたなびく時におことばをいただくと。

『第4巻・789番歌・大伴家持』(万葉百科 奈良県立万葉文化館))

訓読み形式しか見慣れていないので、原文だけでは手も足もでません。まあ、よくも和歌として読み解いたものだとビックりですが、言いたかったのは、ここで冗談のように「八十一」を「くく」と表記していることです。当時、「ここの・ここの」という発音ではなく、明らかに「くく」と発音していたということでしょう。

もっとも、学問的には「音韻学」というジャンルで、漢字の発音の表記方法は後漢の時代に既に発明されて、異民族が多様に交流した唐代には「反切(はんせつ)」という表記方法があったようです。まあ、そうでなければそれぞれの時代の発音を残せませんね。

さて、或いは、この『口遊』は貴族の子弟の教科書でしたから、これにより「数字の呉音発音」が一般化したということもあったのでしょうか。まあ、我々が現在使用している言葉は、「音読み」と「訓読み」が複雑に交じり合っており、それを自然に使っているという、歴史的に考えるとかなり不思議な状況であるとは思います。以下、司馬遼太郎が「呉音」、「呉の文化」がどのようにして日本(倭)国に入ってきたかを簡潔に記しています。

「ところが古代日本にまっさきに入ってきた “中国文明” は、のちの隋・唐よりも六朝文化だった。これは後世への文化遺伝の因子として決定的だったのではないか。

当時、朝鮮半島の南の西方を占めていたのは、百済国(くだらこく・345‐660)だった。

百済は、中国文明を受容するにあたって高句麗(こうくり)がはばむ北の陸路をとらず、ごくろうにも海路をとった。はるかな長江(揚子江)下流まで航海して、その流域の六朝の文化を吸収しつづけたのである。

仏教の輸入に熱心だったのは、百済の聖王(在位523-554)の時であった。

百済の聖王は六朝のうちの梁(りょう)という小王朝に「毛詩」(詩経のこと)の博士や「涅槃経」の注釈書、さらには工匠および画師を送ってほしいと請うて容れられた。541年のことで、おもしろいことに、右から左にわたすように(欽明天皇13年)、この王は日本に仏教や経論を送ってきている。

つまりは六朝文化が、百済を通じて日本へ洩れつづけたといっていい。当時の日本は、長江の中下流にある六朝のことを『呉(くれ)』とよんでいた。六朝の中国語 ー建康(南京)のことばー を『呉音・ごおん』とよび、漢籍も仏典もすべて呉音で音じた。

いまなお、ふるい時代に日本語のなかに入った漢字表記のことばは、呉音つまり六朝語で音ずるのである。

上代日本は、六朝が滅んでから、遣隋・遣唐使を派遣するようになり、使節団が長安に入って音が異なることにおどろき当惑した。あらたに導入した長安音は『漢音・かんおん』とよばれ、いまなお呉漢両様が併用されている。

呉音という六朝の音は日本語のなかに豊富にのこっているが、数詞が呉音であることは暗示的である。

つまり、イチ・ニ・サンと呉音でよんで、漢音であるイツ・ジ・サンとはいわないのである。暦もそうである。正月元日は漢音ならセイゲツ・ゲンジツだが、呉音でなければ日本語にならない。」

司馬遼太郎『この国のかたち』第1巻-20章「六朝の余風」1987年10月(文春文庫・1993年)

いやはや、それにしても既に中国ではとっくに失われた1500年前の漢字の発音が、日本に入り、それが現在に至るまで普通に使われているということは不思議な感慨におそわれます。イチ、ニイ、サンが急に「お経」のように貴くありがたいものに感じてしまいます。まあ、母国語というものは全て貴くありがたいものなのでしょうが…。そしてそれにしても、中国とそれだけの御縁があるなら、そりゃあ孫文も応援するだろうな…と云うのは言い過ぎかもしれませんが…。

さて今回、本当は日本語表記の発生である「万葉仮名(真仮名)」を考えたかったのですが、何と、「訓読み」までもいかず、「音読み」まででやっとでした。以下は次回のコラムNo.27の予告です。

「国語の最も大きな特色は、漢語である中国の文献を、国語に直して読み下すという訓読法によって、漢籍のすべてを国語化することに成功したことにあると思うのです。」

白川静『白川静先生にお伺いいたします』(インタビュアー:石川九楊)

2002年5・6月「墨」第156号(芸術新聞社)

そして、2008年に文化勲章も受賞した米国出身の日本文学者・日本学者ドナルド・キーン(1922-2019)も同じことを言っています。

「日本人はオリジナルの表音文字(ひらがな)をもったのです。そして、これによって「漢字仮名まじり文」という発明をしでかした。まるで英文の中に漢字や仮名をまぜたような文章をつくりだしたのです。まことに大胆で、かつ繊細なジャパン・フィルターが作動したものです。できあがった仮名文字は真仮名に対して「平仮名」とも呼ばれます。晩年に日本 国籍をとったドナルド・キーンは「仮名の出現が日本文化の確立を促した 最大の事件だ」と述べました。」

松岡正剛『 日本文化の核心「ジャパン・スタイル」を読み解く』

(2020年3月講談社現代新書)

次回は「訓読み」の発明から考えてみたいと思います。

以上

2023年8月

追記:白川静エピソード❶

今回のコラム本編で白川静に触れました。私が好きな学者です。2004年に94歳で文化勲章を受章していますが、上記にも書いた通り、非エリート系の学者であったせいか、エリート系学者からはかなり否定もされているようです。勿論、私がその是非を判断できるわけではありませんが、彼の一般向けの本を読んでいて、文字通り目から鱗が落ちるように驚かされることも多く、とても楽しいです。

白川静は1972年に「孔子伝」を上梓します。時に彼は58歳、その執筆時期は大学紛争が日本中に吹き荒れていた時期です。その執筆のいきさつをこんな風に綴っています。

「孔子を書くことは、かねてからの念願であった。敗戦のとき、論語と聖書とを手近において、折にふれて読んでいたからである。東洋にとって、孔子を欠かすことはできない。儒教はどうして生まれたのか。孔子はどのようにしてそれを組織したのか。儒教がその教条主義にも拘わらず、滅びなかったのはなぜか。それはむしろ儒教の否定者によって、止揚されたからではないか。そのようなテーマを、私は敗戦のときから考え続けてきた。しかしそれは、何らかの実践的な契機がなくては、具体化しがたいものである。

私は学内(立命館大学)では、戦前派として常に疎外される立場にあった。私はいつも逆風の中にあり、逆風の中で、羽ばたき続けてきたようである。京都は新勢力の中心地となり、今にも革命政権が生れそうで、「未来を信じ、未来に生きる」という暗示的な標語が生れた。大学の入り口の大きな石(立命館大学衣笠キャンパス・ロータリー中央)に、今もその語が刻まれている。

未来の夢もようやく醒めたころ、昭和43年・1968の暮近く、大学の学生新聞の発行権を奪取するため、代々木派がその編集室をホース攻めにし、武闘の結果70数名が負傷しやがて全国の大学に紛争が起こった。そして約半年の後、この学校では、全共闘派がいわば鎮圧された形で終わった。数年前(著者の勘違い:パリの5月革命は1968年5月)に、フランスで文部大臣が引責辞職するほどの学園紛争があったが、それがそのまま、我が国で再現されたようなものであった。その8月、高橋和巳君の『わが解体』(雑誌「文芸」1969年6、7、8、10月号・河出書房新社)が出て、私のことについての伝聞を記している。

高橋和巳君は、かつて(1959年)私が吉川幸次郎博士に請うて、私の専攻に迎えた人である。学術にすぐれた才能をもつ人であったが、作家的な自己衝動を抑えきれず、『邪宗門』(朝日ジャーナル」1965年1月-1966年5月連載)執筆中に辞職された。再び大学に入ることはないと明言されたが、のち東京に出て明治大学に入り、紛争当時は京都大学に戻っておられた。京都の各大学の両派の学生が、それぞれ集団で巡回するので、いろいろ伝聞されたことがあるのであろう。

当時大学は殆ど閉塞の状態であったが、私は出校をやめるわけにはゆかず、出校を続けた。家が老朽していて、多くの書を収めることができず、専ら研究室で仕事をしていたからである。これは大学に籍をおいて以来の、私の生活習慣であった。私の生活習慣を破壊する権利は誰にもなかった。」

白川静『私の履歴書』(1999年12月1日―31日・日本経済新聞連載)

上記、細かく年代を気にしたのは、すみません全く個人的な理由です。私の少年期、青年期と一致しているので色々と記憶・思い出があるからです。また作家・中国文学者の高橋和巳(1931-1971)は、私の周りでは、当時すでにあまり読まれなくなっていましたが、少し上の世代には大変人気のあった作家・学者です。小説よりもむしろ私は彼のエッセイが大好きでした。思想的にはリベラルに分類されると思いますが、誠実でまっすぐで、まじめな人柄が感じられて、高校生、浪人時代…18~9歳の頃に彼の本を古本屋で買い集め、よく読んだものです。

次回のこのコラム追記「白川静エピソード➋」で、上記にある白川静の『孔子伝』と高橋和巳について触れたいと思います。

「どんなに意地をはっても、人はたった独りでは生きてゆけない。だが人の夢や志は、誰に身替りしてもらうわけにもいかない。他者とともに営む生活と孤立無援の思惟との交差の仕方、定め方、それが思想というものの原点である。さて歩まねばならぬ。」

高橋和巳『孤立無援の思想』1966年5月・河出書房新社

.svg)