国際交流・留学にすぐには役立ちそうにない教養講座㉘

ー世界に「日本が存在していてよかった」と思ってもらえる日本に…

No.28 凩吹くころでも「孫文のいた頃」

依然として「訓読み」について考えていますが、本質的には120年前の「孫文がいた頃」の交流が、1500~600年前の「中国と日本」の交流の話になっているだけ、とも思います。

さて、その当時、当然のことながら「漢語」は外国語として理解され、発音されていました。しかし、漢字が1文字で意味を持つという特性もあり、その漢字に「翻訳語を当てて読む(訓読み)」という方法を発明しました。訳語としての単語を対応させていくことは容易に想像がつきますが、統辞法・文法はどう対応したのでしょう?今回はその辺りから考えてみたいと思います。

◆「訓読み」のための助詞・助動詞の工夫&漢文における助辞の訳語

「日本語の〈て・に・を・は〉はなぜ難しいのか。テレビでも、また私がしゃべっている場合でもそうだが、〈て・に・を・は〉をときどき間違える。学校文法では単純化して違いを言うが、〈が〉と〈の〉の区別や〈が〉と〈は〉の区別は曖昧であり、どうもしっくり使いきれない。ということは、この〈て・に・を・は〉は日本語の元、原日本語に中にあったものではないからだろう。むしろこの漢字・漢語・漢文との衝突の中から〈て・に・を・は〉ができた。それゆえ、日本人は〈て・に・を・は〉がへたくそと考えればいい。編集者は、この〈て・に・を・は〉を直すのが仕事であるというぐらいに、日本語において〈て・に・を・は〉が難しいのはそのゆえである。

石川九楊『万葉仮名で読む「万葉集」』2011年・岩波書店

大変興味深い指摘だと思います。石川九楊はさらにこの助詞について解説します。

「日本語の助詞は、例えば〈私の心〉では〈私〉と〈心〉とをつなぐ位置に置かれる。〈春楊(シュンヨウ)〉と言えば、これは大陸から来た漢語になるが、ここに〈の〉の字を挟み込むと〈春(シュン)の楊(ヨウ)〉→〈春(はる)の楊(やなぎ)〉というようにひらき、訓語=和語化していくことになる。漢文・漢語に助詞を挟み込むのは、和語化する、あるいは訓語化するための仕掛けである。簡単に言ってしまえば、漢詩・漢文に助詞や助動詞をつければ訓語=和語になるのである。漢詩と漢語の語彙がずらずらと並んでいるところに、助詞や助動詞を挟めば、訓語=和語になる。それがもともとあった原日本語とは考えられない。漢語が入り込み、圧倒的な漢語の力との衝突の中で、国語も文法も作られていったのである。」

同上

上記で石川九楊は「漢語翻訳」について「漢詩・漢文に助詞や助動詞をつければ訓語=和語になる」と単純化して説明しています。まあその通りなのでしょうが、ちょっと「文法」の復習をしておきます。

「助詞」は体言(名詞)につき、主に自立語に付属して、その語句の他の語句への関係を示したり、相手への働きかけを示したりするもの(て・に・を・は、~へ、~と、~から、~より、~で、等々)です。

「助動詞」は活用して「受身、使役、過去、完了、丁寧、推量、否定、等々」(~れる、~られる、~た、~らしい、~ない)を表します。

名詞、動詞にこれら「助詞」、「助動詞」が組み合わさり様々な複雑な表現ができるわけですが、日本語の「格助詞の働き」は、漢文では「語順に支配」され、日本語の「助動詞の働きは、漢文では「助辞・字」がこれらに相当します。

格助詞等は「返り点」で対応し、助辞は新しく翻訳語を考案・発明したというのが石川九楊の言わんとするところです。

「不(ず)、将(まさに…せんとす)、令(しむ)、自(より)、為(ために)、雖(いえども)、與・与(と)、可(べし)、哉(かな)、於(おいて)、耳(のみ)、勿(なかれ)、無(なし)、非(あらず)、毎(ごとに)《中略》

いずれも、漢文の助辞。これは漢詩・漢文を読むための工夫から生まれた新生の文語であり、もともとあった語とはとうてい考えられない。そうだとすれば、いわゆる古来の日本語・倭語と考えられている語にも、文字化の過程で新しくつくられた語があることは容易に想像がつく。〈如我〉と表記して〈あがごとく〉と訓(よ)ませ、訓(よ)んでいる。孤島(日本列島)の知識人たちは、漢文・漢詩からまず文体を学び、それになじみ、その漢詩・漢文の文体を使って歌を書いた。また、漢詩・漢文訓読法として開発した表現を使って歌を作ることもなされた。〈あがごとく〉というような言葉が、もともとあったとは考えられない。

例えば近代以後、英語の関係代名詞のwhich を〈というところの〉などと訳語法を開発し、これか日本語の文体の中に入り込んでいったが、同様に今までに倭語にはなかったような訳語体を作っていかざるを得なかった。」

同上

◆漢字(外国文字)を使用しての「日本語文章・文体の創造」への挑戦

さて「訓読み」発明のプロセスがあり、上記にも「漢文・漢詩からまず文体を学び、それになじみ、その漢詩・漢文の文体を使って歌を書いた。」とあります。概略はそうだったのでしょう。さて、それでは、その具体例、つまりどのように「倭・和語文章」を「書いていったのか?」を「古事記」を例に見てみたいと思いますが、その前に、いくつか歴史の復習です。

古事記:奈良時代の歴史書。3巻。天武天皇の勅命で稗田阿礼(ひえだのあれ)が誦習(しょうしゅう・暗唱)した「帝紀」や「先代旧辞」を、元明天皇の命で太安万侶(おおのやすまろ)が文章に記録し、和銅4年(711)に献進。日本最古の歴史書で、天皇による支配の正当性を表したもの。上巻は神代、中巻は神武天皇から応神天皇まで、下巻は仁徳天皇から推古天皇までの記事を収め、神話・伝説・歌謡などを含む。

デジタル大辞泉

稗田阿礼(ひえだのあれ):天武天皇の舎人(とねり)。天武天皇の命で「帝紀」と「先代の旧辞」(きゅうじ)とを誦習し、和銅4年(711)元明天皇の命で太安万侶(おおのやすまろ)がこれを撰録して古事記が編まれた。生没年未詳

同上

太安万侶(おおのやすまろ):奈良前期の文人。民部卿。稗田阿礼が誦習した「帝紀」「旧辞」を筆録して、3巻からなる古事記を完成させた。[?~723年]

同上

上記をまとめると、稗田阿礼が記憶していた「帝紀」、「旧辞」(これらは「古事記」以前に存在していたはずの歴史書ですが、具体的な書物としては散逸し現存していない。)を太安万侶が「漢字」を使用して「倭・和文(変体漢文)章化」したということです。当然「帝紀」、「旧辞」は「漢文・中国語」で書かれており、読み方も当然「漢音・中国語発音」であったはずです。それを「倭・和文章化」したということです。しかも「漢字」を使用して。

「考えてみれば、文字は単独では意味をなさない。それが、表している言語と一体となって、初めて意味をなす。文字を使用する人間にとって必要なものは言語なのだ。応神天皇(『論語』、『千字文』が渡来したという4世紀末頃・伝承時代)の時代、文字(漢字)は中国語と一体のものであり、中国語をはなれて文字(漢字)が存在するとは思ってもみなかったことであろう。この時代、文字(漢字)で日本語(大和の言葉)が書き表せるとは夢にも思わなかったに違いないのだ。」

小池清治(こいけせいじ)『日本語はいかにつくられたか?』1989年・筑摩書房

「古事記」が書かれるのは、この応神天皇の時代から200年ほど後のことです。

或る意味、当然のことではありますが、そもそも「文字・漢字」は「話言葉・日常会話」を写すものではありません。当時の中国大陸においても「話し言葉・日常会話」を写生するものではなかったはずです。

そして、その概念(「日常の話し言葉≠文章・書き言葉」)から学習しなければならなかった古事記編纂の太安麻呂や柿本人麻呂(彼らは全くの同時代です)は、当時の彼らの「母語=倭語=和語」の「文字を書く≠記述する」という行為から考え始めなくてはなかったはずだから、天才とはいえ、大変だったでしょう。勿論「漢語(中国語)」についての4技能は完璧であったはずですが…。

その「文章(文字による叙述・記述)への概念」がおぼろげにあった華僑倭人、倭人が「書く・文章表現」という「究極の至藝」への理解に迫ることができたのは、既に当時の倭国には『詩経』が入っていた…ということです。(人の頭脳的作業において「詩」は不思議な「知的作業」ですが、ここでは立ち入りません…。)

文字表記とは文章・文体の創造でもあったわけです。

「『異国の文字(漢字)を用いて、性質を異にする自国語(日本語)を表現しようとすると、どのような問題があるのか』という興味深い課題に対する、8世紀初頭という早い時期に奈良時代の知識人によってなされた自覚的考察、言語学的考察(太安万侶による『古事記』の序文)を我々は読むことができる。このような幸せを享受できる国民は決して多くはないであろう。」

同上

初めて文字で何かを記す場合、歌、詩等は思いを言葉にすることで、比較的文字で表記しやすく、それから「叙述、叙事」さらに「抽象的な記述」へと発達したのでしょう。現在でも「文章を書くこと」については、小学生から大人に至るまで大変な訓練が必要なことは自明なことです。

「文章日本語についてふれたい。

世界のどの地域でもまず詩が発達した。

文章のほうはずっと遅れた。日本でも同様で、和歌がまず発達し、日本語としての文章語は遅れた。奈良・平安を通じ、公文書の文章は外国語(漢文)を借用してきたのである。その理由は、単に文章語が未熟だったことによる。」

司馬遼太郎「この国のかたち」第2巻-35「十三世紀の文章語」(1993年・文春文庫)

もっとも、後世になればなるほど「お手本・文芸作品」が逐次、著わされて、自分の好みでその文章をお手本(表現の仕方の)として、スタイル・文体を、模倣して自分の文章を研鑽することができますが、それが無い時代、「漢語・外国語の文体を基にして和語の文体を創造する」苦労は大変なものであったことでしょう。

さて、同時代人でありながら歌(詩)人・柿本人麻呂(660-724)の与り知らない「文章日本語創造への挑戦」をした証である、太安万侶(?‐723)の『古事記』(和語文体の創造)に戻ります。

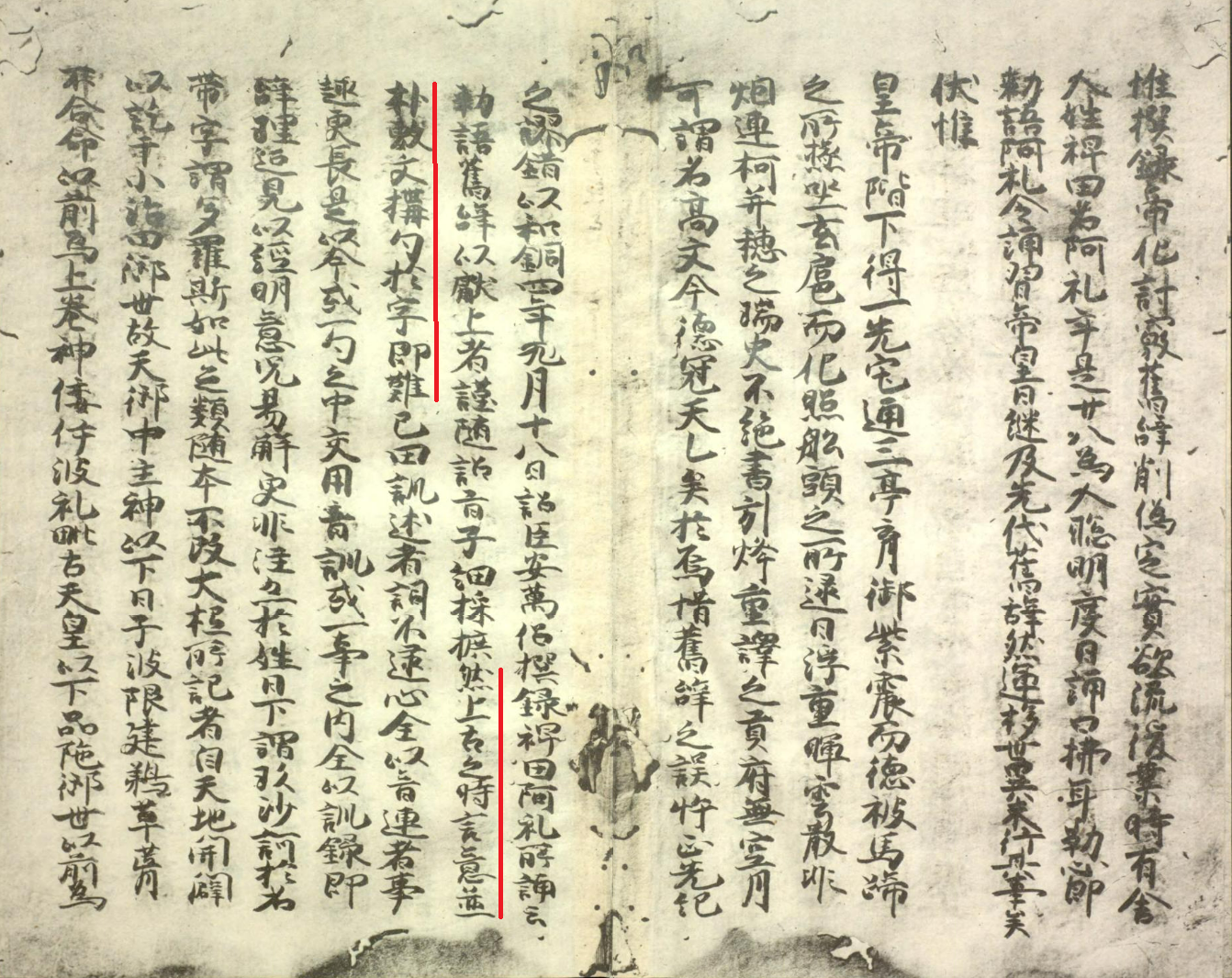

「『然(しか)あれドモ、上古之時(かみつヨノトき)は、言(コト)ト意(ココロ)ト並(トモ)に朴(すなほ)にして、文(ふみ)を敷き句(コト)を構(かま)ふるコト、字(からな)に於(おき)ては難(かた)し。』(下記写真・赤色傍線部分『古事記序文』‐太安万侶)

稗田阿礼によって語り伝えられた上古の時代の伝承は「言」と「意」がともに素朴であり、文字(漢字)を用いて文章化するのは困難である、と太安万侶は考える。

彼は、言語表現を、まず、「言」と「意」に分ける。「言」とは言語の形態、特に、音声的形態を意味するのであろう。「意」とは言語の託される内容、即ち「意味」のことであろう。言語表現を「言」と「意」に二分する見方は第2章で論ずる紀貫之にも見られるが、こういう言語についての認識を太安万侶は独創したのであろうか。残念ながら、どうも、そうではなさそうである。太安万侶が学んだに違いない『五経』の一つ、『易経』の「繋辞伝」に次ぎの文言があるからである。

書不尽言 書は言を尽くさず=【書=文章・書いたもの】は【言=口語・話し言葉】を表現し尽くさない。

言不尽意 言は意を尽くさず=【言=口語・話し言葉】は【意=心に思ったこと・意味】を尽くさない。

『易経』は【書】【言】【意】と3分しているが、太安万侶は後の2つをここでは用いているのである。彼の言語観は『易経』の影響を受けている。

同上

『古事記』国宝 真福寺本‐国立国会図書館デジタルコレクション

真福寺:名古屋駅から直線距離2キロほどの大須観音(おおすかんのん)のことで、正式名称が「北野山真福寺宝生院」。

『古事記』の最古写本(1371~2年・書写)。

赤の傍線が「然上古之時言意並朴敷文構句於字即難」=「然(しか)あれドモ、上古之時(かみつヨノトき)は、言(コト)ト意(ココロ)ト並(トモ)に朴(すなほ)にして、文(ふみ)を敷き句(コト)を構(かま)ふるコト、字(からな)に於(おき)ては難(かた)し。」(しかし、古い時代は言葉も意味も素朴で今では使われなくなった言葉が使われ、それを文章化しようとして漢字を使うことは困難である。)この「序文」は正式な漢文(中国語)で書かれているということです。

漢文(外国語)で、これから「和・日本語の文章」を書く要領を述べているわけです。この後に下記が続きます。現代語意訳のみ掲載します。「訓読みで文章を作成してみたが、うまく表現できなかった。しかし、かといって、全文を音読みで書き連らねれば長くなりすぎる。従って音読みと訓読みの両方を適宜用いる。(古事記序文)」

「結局、日本語を漢字を用いて書き表すには『訓』だけではだめであり、また、『音』だけでもだめだと判断している。太安万侶は『音訓交用』の道を選んだ。

『音』とは漢字の表音的使用で、後の『仮名』(当然ですが、この時点で〈仮名〉は発明されていません)に相当する。『訓』とは漢字の表意・表語的使用で後の『漢字』に相当する。太安万侶は日本語の表記方法、書き言葉のスタイルとしては『漢字仮名交じり文』が秀れていると判断したのである。」

同上

まあ、日本語表記のための大変な努力・挑戦の時代があったものです。まだ「仮名」が発明されていない時代に「漢字をそのまま表音文字」として使用し、しかも、その同じ漢字を「表意文字」としても使用したわけで解読するのに大変だったわけです。今でも学者によって解釈の違う個所があるそうです。

太安万侶が4ヶ月で書き上げたという46,027文字(原稿用紙・150枚、ワープロA4・10.5ポイント・46ページ)ですが、分量的にそれほど大部でもないこの『古事記』ではありますが、本居宣長(1730‐1801)は、この『古事記』解読・如何に読むかを著わした『古事記伝』に35年をかけたというのも無理からぬことです…。

さて、上記、「文体・文章創造」の手本が『易経』だったということです。またまた、有名な古典が登場してしまいました…。成立はB.C.11世紀頃と大変古く、「東洋哲学の極地」とかいわれて学生時代に覗いたことがありますが全く訳が判らず1行目で挫折した記憶があります。今読んでみれば少しは興味が持てるのかもしれませんが、ここでは先を急ぎます。

ただ、上記の「書は言を尽くさず、言は意を尽くさず。」は『易経』に含まれる10篇の注釈・解説部分(「十翼・じゅうよく」と呼ばれる)の中の『繋辞伝』にあり、こちらは『易』本編と異なり、比較的わかり易くはあります。古来、孔子の作とされてきましたが、現代の研究では否定されているようです。ただ、有名な「葦編三絶」は事実の様で、この『十翼』部分は孔子、儒教と密接な関係があるということです。

「『十翼』の思想の中には孔子の思想と相一致するものがあり、また相類するものも少なくないのであって、たとえ『十翼』が孔子自ら筆を下して作ったものでないとしても十翼は特に子思(孔子の孫)、孟子の学派の手によって成り、その中には孔子の思想が含有せられているものとみてさしつかえないであろう。」

高田眞治『易経』解説1969年・岩波文庫

そして、これら注釈・解釈書である『十翼』成立年代は下記とのことです。

「十翼のうち彖象二伝(『彖伝(たんでん)上・下』、『象伝(しょうでん)上・下』)の文が最も簡奥で、春秋、論語の文に近く、繋辞、文言(『繋辞伝(けいじでん)上・下』、『文言伝(ぶんげんでん)』)がこれに次ぎ、その文章内容は中庸、孟子に類し、その製作年代は、おそらく中庸と相前後する戦国の時(B.C. 403~221))にあるのであろう。序卦、説卦、雑卦(『序卦伝(じょかでん)』、『説卦伝(せっかでん)』、『雑卦伝(ざっかでん)』)等はずっと下って漢初の易学者の作といわれている。」

同上

因みに、『詩経』の成立はB.C. 9~8世紀頃、『論語』の成立はB.C. 5世紀頃、『孟子』がB.C. 4世紀頃です。

さてさて、私が何故、ここで、ダラダラとこの『易』の『繋辞伝』やら、また『詩経』、『論語』、『孟子』の成立年代をあげているのかというと、これら遥か古代の「漢籍」が『書物・文章』として倭・和国に伝わり、それから長い年月をかけて、漢字を使用して「日本語文体・文章」を創造しようとしたことに感動するからです。恥ずかしながら今まで単純に「漢字→訓読みの発明→助詞・助動詞の補完→万葉仮名の発明→日本語の完成」くらいにしか思っていませんでしたが、振り返ってみれば「文章を書くこと」がいかに難事業であるかは私自身、学生時代から今、只今まで痛感していることではあり、そのことに今さらながら気付かされたからです。

次回も、もう少し、太安万侶の「日本語文章創造」の苦労を追ってみたいと思います。

以上

2023年10月

追記:白川静エピソード❸

No.27 菊咲くころも「孫文のいた頃」の追記で、白川静(1910-2006)に関連して『孔子伝』についてふれ、No.26 秋分間近でも「孫文のいた頃」で白川静に関連して高橋和巳(1931-1971)に言及しました。そして今回は、「追記:白川静エピソード」の最後として、1960年代に日本中の大学に吹き荒れた「大学紛争」当時の白川静と高橋和巳についてご紹介したいと思います。

「当時大学は殆ど閉塞の状態であったが、私は出校をやめるわけにはゆかず、出校を続けた。家が老朽していて、多くの書を収めることができず、専ら研究室で仕事をしていたからである。これは大学に籍をおいて以来の、私の生活習慣であった。私の生活習慣を破壊する権利は誰にもなかった。」

白川静『私の履歴書』(1999年12月1日―31日・日本経済新聞連載)

No.26 秋分間近でも「孫文のいた頃」

大変な状況の中、白川静は黙々と研究を続けていたということです。そして高橋和巳は当時の状況を下記のように綴っています。今、読み返してみると少し分かり難い文体ですね。

「私の初期の(学生運動に対する)態度はごくごく平凡、単純なものだった。大学の教授者なるものは、それまで2週間に1度定例的にひらかれていた教授会のためにあるものではなく、研究とその研究を通じての院生・学生との知的交流のためにある。事態の推移がその知的交流を対峙や対決に、あるいは平常的には専門領域に限られている領域が、学問や思想一般に拡大しあるいは思想表現としての行動の次元に転化してもその基本態度は変えまいということに過ぎなかった。そして、創作、享受、批評、研究の円環によって成立する総体的な文学の精神というものが、何ほどか私の身についているものならば、(学生との)具体的な抗争の局面においても、何ほどかの示唆を私自身にあたえるはずであり、また何ほどかの批判力として役立つものと信じたい、ということにすぎなかった。いや自らそう信じようとするだけではなく、教授方にも、それぞれの哲学の、歴史学の、研究作業を主体とする文学の、本来の精神にかえられることをすすめてみもしたが、批判と面罵が混同され、そして一切の批判への拒絶反応が権力への依存と短絡するというどの大学でも見られる経過がみられただけだった。」

高橋和巳『わが解体』(『文芸』1969年6、7、8月号)

誠実な学者であった彼は、常日頃の「学問への態度」をもって学生との折衝に当たれば、よいはずという考え方でしたが、学生達の理解もあまり得られず、また何より、同僚、先輩である京都大学の他の教授達にも学者本来の「真摯な学問への態度」を語るわけですが批判、面と向かって罵倒されてしまったわけです。

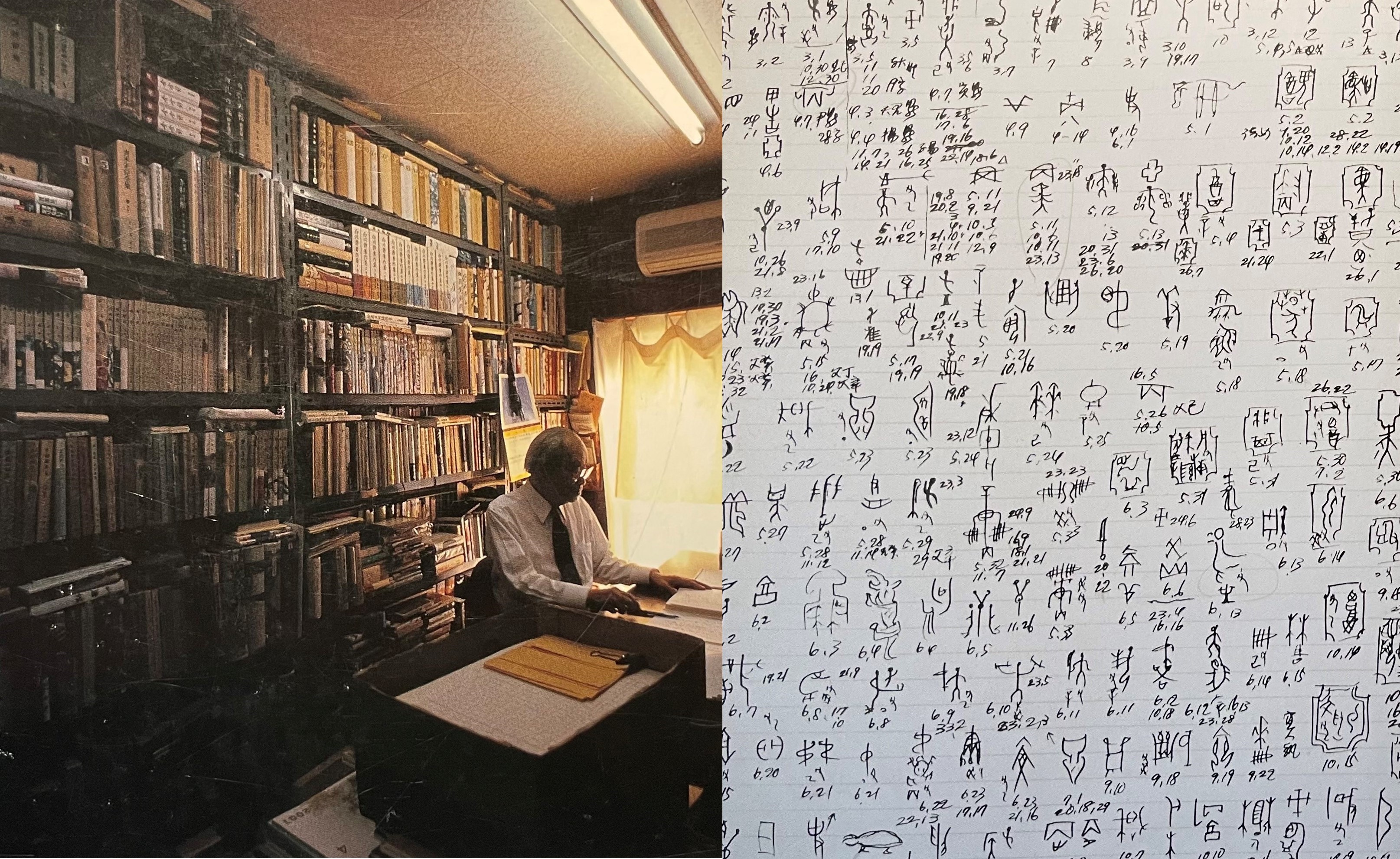

しかし一条の光明のような教授が立命館大学にいました。しかしながら学生時代の当時の私はまだ、白川静など知りもせず、読んだこともありませんでしたが、ただただ、偉い学者というのは居るものだ、と下記の個所に感動して、この学者「S教授」が白川静だったと知るのはそれから15年以上も後のことでした。

「それ(大学の教授に対する様々な批判への「拒絶反応」が「権力への依存」と短絡してしまうこと)が教授者の本質だったのなら、それも仕方がない。しかしたとえば立命館大学で中国学を研究されるS教授の研究室は、京都大学と紛争の期間をほぼ等しくする立命館大学の紛争の全期間中、全学封鎖の際も、研究室のある建物の一時的封鎖の際も、それまでと全く同様、午後十一時まで煌々と電気がついていて、地味な研究に励まれ続けていると聞く。団交(教授と学生との「団体交渉」)ののちの疲れにも研究室にもどり、ある事件があってS教授が鉄パイプで頭を殴られた翌日も、やはり研究室には夜おそくまで蛍光がともった。内ゲバ(学生グループの内部抗争)の予想に、対立する学生たちが深夜の校庭に陣取るとき、学生たちにはそのたった一つの部屋の窓明りが気になって仕方がない。その教授はもともと多弁の人ではなく、また学生達の諸党派のどれかに共感的な人でもない。しかし、その教授が団交の席に出席すれば、一瞬、雰囲気が変るという。無言の、しかし確かに存在する学問の威厳を学生が感じてしまうからだ。

たった一人の偉丈夫の存在がその大学の、いや少なくともその学部の抗争の思想的次元を上におしあげるということもありうる。残念ながら文弱の私は、そのようではありえない。」

同上

左:書斎の白川静 右:白川静の甲骨文字のノート 『白川静の世界―漢字ものがたり』(『別冊太陽』2001年・平凡社)

左:書斎の白川静 右:白川静の甲骨文字のノート 『白川静の世界―漢字ものがたり』(『別冊太陽』2001年・平凡社)

私がこれを読んだのは20歳位の時でしたが、書かれた時は私は13歳…、S教授・白川静は59歳、高橋和巳は38歳でした。今67歳になって読んでみるとまた別の感慨がわいてきます。高橋和巳はその死の2年前で白川静はこの後37年間研究を続けます。学会、世間を驚かせる漢字の独創的な字源辞書『字統・1984年』の発表は15年後のことです。

論語にある下記2節を思い出しました。

★曾子曰、可以託六尺之孤、可以寄百里之命、臨大節而不可奪也。君子人與、君子人也。『論語』(泰伯第八‐六) 「曾子の曰く、以て六尺の孤を託すべく、以て百里の命を寄すべく、大節に臨んで奪うべからず。君子人か、君子人なり。」

曾子がいわれた。「小さな孤児の若君をあずけることもできれば、諸侯の国家の政令をまかせることもでき、大事にあたっても(その志を)奪うことはできない。これこそ君子の人であろうか、(確かに)君子の人である。」

★曾子曰、士不可以不弘毅。任重而道遠。仁以爲己任。不亦重乎。死而後已。不亦遠乎。『論語』(泰伯第八‐七) 曾子の曰わく、士は以て弘毅ならざるべからず。任重くして道遠し。仁を以て己が任と為す、亦た重からずや。死して後已む。亦た遠からずや。

曾子がいわれた。「士人はおおらかで強くなければならない。任務は重くて道は遠い。仁をおのれの任務とする、なんと重いじゃないか。死ぬまでやめない、なんと遠いじゃないか。」

金谷 治 訳・註『論語』岩波文庫・1963年

.svg)