国際交流・留学にすぐには役立ちそうにない教養講座㉙

ー世界に「日本が存在していてよかった」と思ってもらえる日本に…

No.29 「討ち入り」過ぎても「孫文のいた頃」

12月になると、勿論12月8日は大切な記念日ですが、12月14日も気になります。最近では、ほぼ忘れ去られた日かもしれませんね。孫文は誰かから「赤穂義士」の話を聞いたことがあるのでしょうか?当時、絶対に誰かが、一所懸命に語って、孫文もとても感動した…と思いたいのですが。No.18 明けても「孫文のいた頃」でも紹介しましたが、若き仏教哲学者・清沢満之の終生の座右の書は意外にも『義士銘々伝』でした。私もこの義士一連の話が大好きです。

◆現在地点・このコラムの流れの整理

さて、太安万侶の「日本語文章創造」の続きのはずでした。ただ随分遠くまで来てしまった気もするのでここでこのコラムの流れを整理します。明治の、まさしく「孫文がいた頃」の日本を考えていたはずでした。

「前回は、明治期の日本人のひとつの規範として残っていた「武士道」の、その根幹にあったかもしれない「陽明学」について考えるつもりでした。しかし「陽明学」について考えると、当然それは「儒教の発達・変遷」から生まれたものであり、そうなると、そもそも日本にとっての「儒教受容の歴史」について考えることでありました。この辺りから脱線が始まるのですが、そうすると更に広くは「漢字文化受容の歴史」を振り返ることでもありました。そしてそれは、当時文字を持たなかった「日本語表記」の発明の問題でもあり…と、興味は果てしなく拡散してしまい収拾がつかなくなり、さてどうしたものか…というところで終了したのでした。」

No.26 秋分間近でも「孫文のいた頃」

◆続・漢字(外国文字)を使用しての「日本語文章・文体の創造」への挑戦

「さてどうしたものか…」で結局「日本語表記の発明」を考えるところまで来てしまったのでした。「陽明学」を忘れたわけではないのですが、太安万侶の「日本語表記の発明」の続きをもう少し考えてみたいと思います。

「『古事記』は(太安万侶の〈序〉《この〈序〉は正式な外国語としての漢文》を除いては)音声・意味・文法のいずれにおいても漢文を逸脱している。〈変体漢文〉の名で呼ばれることが多い。」

長谷川 宏(1940‐ はせがわひろし)『日本精神史・上』2023年・講談社学術文庫

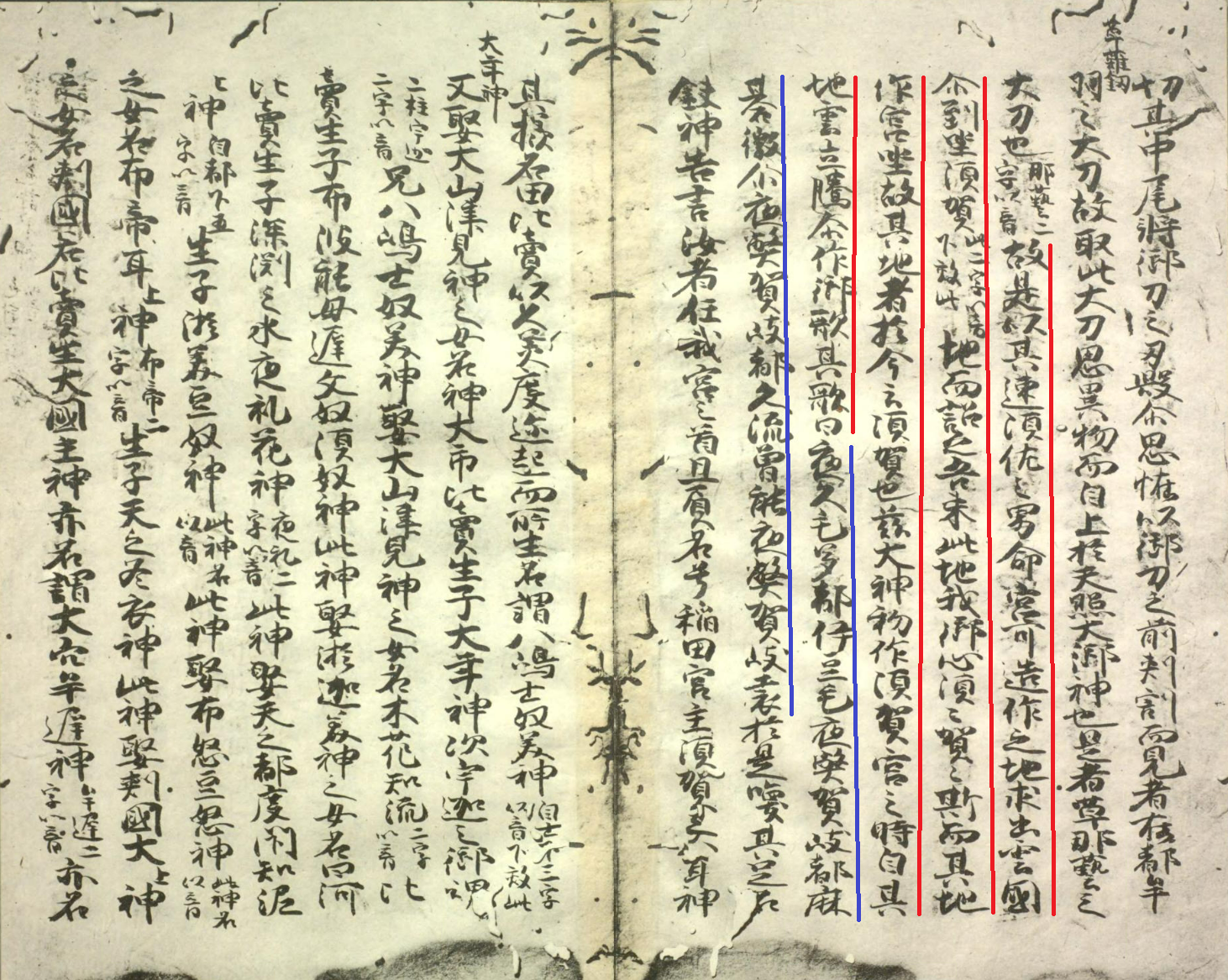

実際私は『古事記』は現代語訳でしか読んだことがありませんでした。さて、オリジナルはどんな漢文なのでしょうか…、No.27 凩が吹くころでも「孫文がいた頃」で「序文」の引用はしましたが下記が本文、上記で言う、日本語に近い漢文(変体漢文)で書かれた文章です。須佐之男命(すさのうのみこと)と我が国初の『歌』とされている(やくもたつ いづもやへがき つまごみに やへがきつくる そのやへがきをー八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を)が出て来る有名な個所で見てみましょう。赤傍線(文章)と青傍線(歌)の個所です。

『古事記』国宝 真福寺本‐国立国会図書館デジタルコレクション

『古事記』国宝 真福寺本‐国立国会図書館デジタルコレクション

真福寺:名古屋駅から直線距離2キロほどの大須観音(おおすかんのん)のことで、正式名称が「北野山真福寺宝生院」。『古事記』の最古写本(1371~2年・書写)。

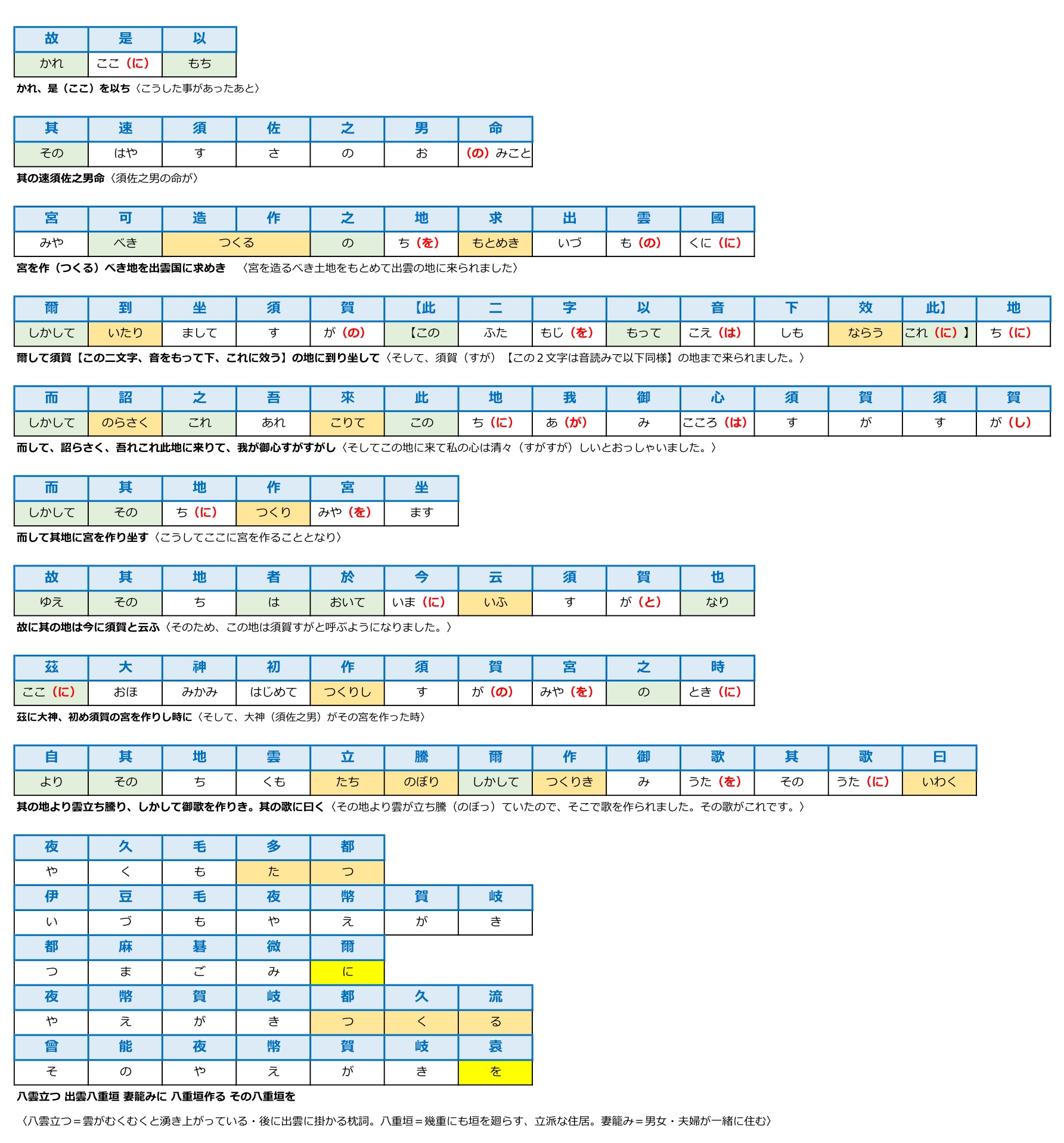

この個所を活字に置き換えると、ともかく下記です。

「故是以其速須佐之男命宮可造作之地求出雲國爾到坐須賀【此二字以音下效此】地而詔之吾來此地我御心須賀須賀斯而其地作宮坐故其地者於今云須賀也茲大神初作須賀宮之時自其地雲立騰爾作御歌其歌曰夜久毛多都伊豆毛夜幣賀岐都麻碁微爾夜幣賀岐都久流曾能夜幣賀岐袁」

これでは訳が判らないので一字一句を分析してみると下記です。

いやはや、このような内容を稗田阿礼からの口承(一体どんな言葉だったのでしょう…初期万葉集の長歌や反歌のような感じだったのでしょうか…)で聴き、意味を理解し、漢字を使用して、日本語文脈に起こす努力が『古事記』編纂でした。

さて、最後の歌は明らかに万葉仮名で記されていますが、本文を見ていきます。先ず「動詞」ですが ![]() 色にしてみました。13出てきますが、その位置はすべて「漢文での配置」のようです。また「書下し文」にある(補って読むべき)「助詞」を(赤字)で記しました。かなりの部分、省略が可能ではあるものの、これら「助詞」をいちいち表記していません。当時の日本の識字者層・階級であれば当然、漢語(中国語)も理解しており、その上で、文脈に応じて「助詞・て、に、を、は」を各自補って読んでいたのでしょうか…。そして

色にしてみました。13出てきますが、その位置はすべて「漢文での配置」のようです。また「書下し文」にある(補って読むべき)「助詞」を(赤字)で記しました。かなりの部分、省略が可能ではあるものの、これら「助詞」をいちいち表記していません。当時の日本の識字者層・階級であれば当然、漢語(中国語)も理解しており、その上で、文脈に応じて「助詞・て、に、を、は」を各自補って読んでいたのでしょうか…。そして ![]() 色は「助辞」です。「助辞」について、以下は No.28 凩吹くころでも「孫文のいた頃」からです。

色は「助辞」です。「助辞」について、以下は No.28 凩吹くころでも「孫文のいた頃」からです。

「名詞、動詞にこれら「助詞」、「助動詞」が組み合わさり様々な複雑な表現ができるわけですが、日本語の「格助詞の働き」は、漢文では「語順に支配」され、日本語の「助動詞の働きは、漢文では「助辞・字」がこれらに相当します。

格助詞等は「返り点」で対応し、助辞は新しく翻訳語を考案・発明したというのが石川九楊の言わんとするところです。

「不(ず)、将(まさに…せんとす)、令(しむ)、自(より)、為(ために)、雖(いえども)、與・与(と)、可(べし)、哉(かな)、於(おいて)、耳(のみ)、勿(なかれ)、無(なし)、非(あらず)、毎(ごとに)《中略》

いずれも、漢文の助辞。これは漢詩・漢文を読むための工夫から生まれた新生の文語であり、もともとあった語とはとうてい考えられない。そうだとすれば、いわゆる古来の日本語・倭語と考えられている語にも、文字化の過程で新しくつくられた語があることは容易に想像がつく。〈如我〉と表記して〈あがごとく〉と訓(よ)ませ、訓(よ)んでいる。孤島(日本列島)の知識人たちは、漢文・漢詩からまず文体を学び、それになじみ、その漢詩・漢文の文体を使って歌を書いた。また、漢詩・漢文訓読法として開発した表現を使って歌を作ることもなされた。〈あがごとく〉というような言葉が、もともとあったとは考えられない。

例えば近代以後、英語の関係代名詞のwhich を〈というところの〉などと訳語法を開発し、これか日本語の文体の中に入り込んでいったが、同様に今までに倭語にはなかったような訳語体を作っていかざるを得なかった。」(石川九楊『万葉仮名で読む「万葉集」』2011年・岩波書店)

No.28 凩吹くころでも「孫文のいた頃」

この「助辞」の訓読みは苦労したでしょうね。上記、石川九楊が言うように、日本語表記創造の過程で意味を考え、訳語を考えていったのでしょう。万葉仮名で表記されていれば発音がわかりますが、なんと発音したのでしょうか?

そして何より「動詞の位置」ですが、「歌においては現代日本語として完成していた動詞の位置」ですが、「文章ではまだ漢文の文体に引きずれて、語順通り、動詞を先に読みその後に目的語を読んでいた」のでしょうか?

しかし、「歌」にいたっては、動詞の位置はもとより「助詞」 ![]() も2ヶ所ではありますが、はっきりと明記されかなり現代日本語に近くなっています。古代から歌われていた民謡のようなものから発展してきたとすれば、その「民謡での動詞の位置」は我々の知る動詞の位置で、ただ、音を写すだけで、表現できるから文字化しやすかったということでしょうか…。つまり下記、「世界のどの地域でもまず詩が発達した。」(No.28 凩吹くころでも「孫文がいた頃」)という理由はそういう理由であったのかもしれません。

も2ヶ所ではありますが、はっきりと明記されかなり現代日本語に近くなっています。古代から歌われていた民謡のようなものから発展してきたとすれば、その「民謡での動詞の位置」は我々の知る動詞の位置で、ただ、音を写すだけで、表現できるから文字化しやすかったということでしょうか…。つまり下記、「世界のどの地域でもまず詩が発達した。」(No.28 凩吹くころでも「孫文がいた頃」)という理由はそういう理由であったのかもしれません。

そして少しまた寄り道になりますが「詩」の発生は下記のような経緯を辿ったのでしょう。ただ生活するためだけの、人と人との間のコミュニケーションであれば、それほど言葉・語彙も必要もなく、まして文字は必要なかったのでしょう。そしてこの辺りが「宗教」と「詩」の発生するところなのかもしれませんね。

「歌謡(「詩」)の原質ともいうべきものは、人々がなお神々の呪縛のなかにある時代に発している。歌謡の成立は、一般に表現への自由な衝動に起源するものとされ、たとえば『詩経』の序には〈詩は志の之(ゆ)くところ〉といい、『古今集』の序はそれを承けて〈生きとし生けるもの、いづれか歌をよまざりける〉という。詩は抒情に発し、抒情は人間の最も本源的な要求から出ているという考えは、発生論としてこのように古くからあらわれているが、それは必ずしも歴史的な事実とはいえないようである。人々が感情の自由を獲得するには、まず神からの解放、具体的に言えば、その閉鎖的な氏族制の絆から解放されることが必要であった。そしてそれより以前には、歌謡は神々のものであり、神に仕えるためのものであった。」

白川静「詩経‐中国の古代歌謡」1970年・中公新書

『詩』の発生については、上記にもあるように、とても颯爽としていて有名な「詩者志之所之也。在心為志發言為詩。‐ 詩は志の之く所なり。心に在れば志と為り,言に發すれば詩と為る。」『詩経・毛序』を連想しますが、この序文は後漢(ごかん・A.D. 25-220年)以降のもので、『詩経』自体の成立はB.C.9~8世紀頃と言われています。発生当時の『詩(経)』は、おそらくどの民族にあっても「祝詞(のりと)・宗教」的なものであった、というのが白川静の説です。

「『詩経』は古くはただ『詩』とよばれていた。『詩経』が中国古代の詩のすべてであると考えられていたのである。その書は、おそらく紀元前9世紀から8世紀にわたるころを中心として行われた、中国古代歌謡の集成であろう。『詩経』といういかめしい名でよばれるようになったのは宋代以後であるが、しかし、先秦の時代、『論語』や『孟子』、その他諸子の書などに早くから経書、すなわち最も権威ある古典として扱われ、中国の最も古い目録の書である『漢書』芸文志(げいもんし)にも、その六芸略(りくげいりゃく)の中に収められている。六芸は六経ともいわれ、儒教の聖典とされる書である。古代の人々がその哀歓をこめて歌いあげた民謡や貴族社会の詩がこのように早くから経典とされたことは、古代の歌謡を後にまで伝える上には幸いであったとしても、そのため詩篇の解釈が儒教的にゆがめられて、古代歌謡の本来の姿は見失われてしまった。」

同上

「詩」や「宗教」の発生はたいへん魅力的なテーマですが、ひとまずここで、本筋の「日本語文章表記・文体の創造」に戻ります。ただ、この『古事記』を考えた後に『万葉集』を予想しているので、そこでまたこの問題(詩の発生が祝詞・宗教的なものであった)が出て来るように思います。

◆『古事記』での日本語文章表記・文体発明の限界

上記「須佐之男命」の件で【此二字以音下效此】【此の二字は音をもって下此に效(なら)う)】という「注」がついていました。「この2文字(須賀)を音読みで以下読みます」という意味になるかと思います。このような「音読み指示の〈注〉」がそれほど長くはない『古事記』の中、302個所もあるということです。一文字一文字が意味を持った漢字であるにもかかわらず、その「音」だけを使用して、日常使用している日本語の発音に当てていった苦労が窺われます。(ただこの「万葉仮名的使用」は日本の発明ではなく、仏教においてサンスクリット(梵語)の人名、用語など、例えば「mañjuśrī bodhi sattva,〈マンジュシュリー・ボーディ・サットヴァ・文殊菩薩〉」の用例が既にありました。

さてさて…太安万侶が目指したのは「叙事を描写できる日本語文章・文体」であったはずです。しかし、「叙事」になると、まだまだ「漢文・中国語」の文体に頼らざるを得ず、この「叙事の日本語表現」は、すでに上記「歌」部分で使用はしている「万葉仮名」ですが、その発展形である「仮名」の出現まで待たざるを得ず、「仮名」出現以降も、さらにまだまだ日本語表記の模索は続くのでした。次回は日本語表記において『古事記』の次の段階である『万葉集』について考えてみたいと思います。

以上

2023年11月

追記:「話し言葉」と「書き言葉‐文語文・口語文」

上記、『古事記』の書かれた8世紀前半当時の日本語としての「話し言葉」は勿論具体的に残っていないので詳細は不明ですが、ともかく存在していたはずです。それを「漢語」を用いて、或いは参考にして「日本語の書き言葉」の創作に挑戦したのが太安万侶でした。最も初期の「文語文」ということになります。ここでかなりザックリと「用語」の整理をしておきます。

▶話し言葉:日常会話で使用する言葉です。

▶書き言葉:文章を書く時に使用する言葉で2種類に分けられます。

口語文=日常会話に近い口語体で書かれた文章です。(例として適切かどうかはともかく、今私の書いている類の文章)

文語文=広い意味で歴史的には、下記5種類があります。

・漢文書き下し文

例:「水陸草木の花、愛すべき者甚だ蕃し。晋の陶淵明は独り菊を愛す。李唐より来、世人甚だ牡丹を愛す。予は独り蓮の淤泥より出でて染まらず、清漣に濯れて妖ならず、中は通じ外は直く、蔓あらず枝あらず、香遠くして益清く、亭亭として清く植ち、遠観すべくして褻翫すべからざるを愛す。」‐『愛蓮説』周敦頤(1017-1073)

・和文

例:「いづれの御時にか、女御、更衣あまたさぶらひたまひけるなかに、いとやむごとなき際にはあらぬが、すぐれて時めきたまふありけり。」‐『源氏物語・桐壺』紫式部(973-1031)

・和漢混交文

例:「鏑は海に入りければ、扇は空へぞあがりける。しばしは虚空にひらめきけるが、春風に、一もみ二もみもまれて、海へさッとぞ散ッたりける。夕日のかゞやいたるに、みな紅の扇の日出したるが、しら浪のうへにたゞよひ、うきぬ沈みぬゆられければ、奥には平家、ふなばたをたゝいて感じたり。陸には源氏、えびらをたゝいてどよめけり。」‐『平家物語・那須与一』

・候(そうろう)文

鎌倉期頃に発生、昭和初期まで一般に使用、末尾が〈丁寧をあらわす助動詞・候・そうろう〉が付く。

例:「此頃ハ天下無二の軍学者勝麟太郎という大先生に門人となり、ことの外かわいがられ候て、先きゃくぶんのようなものになり申候。」‐『坂本龍馬(1836-1867)の姉・乙女宛ての手紙』

・普通文

明治中期より一般に使用された。

例:「空の鳥を見よ、播かず、刈らず、倉に収めず、然るに天の父は、これを養ひたまふ。汝らは之よりも遥かに優るる者ならずや。汝らの中たれか思ひ煩ひて身の丈一尺を加へ得んや。又なにゆゑ衣のことを思ひ煩ふや。野の百合は如何にして育つかを思へ、労せず、紡がざるなり。然れど我なんぢらに告ぐ、栄華を極めたるソロモンだbに、その服装この花の一つにも如かざりき。今日ありて明日、炉に投げ入れらるる野の草をも、神はかく装ひ給へば、まして汝らをや、ああ信仰うすき者よ。さらば何を食ひ、何を飲み、何を着んとて思ひ煩ふな。」‐『聖書・マタイ伝第6章26-31節』聖書協会(大正6年・1917)

上記5種類の文章表記の1000年、『古事記』からだと1300年の変遷をちょっと覗くだけでも、その変化がよくわかり、楽しくもありますが、先人達の苦労も思いやられます。

特に明治期になり西欧文化に対峙した日本には「言文一致運動」が起こります。正確には、それまでの江戸期の文章では欧米文化の翻訳や理解はできませんでした。簡単に言えば、漱石は英語から、鷗外はドイツ語から、荷風はフランス語から「新しい日本語口語文章」を創っていったわけです。これも大変な苦労でした。

「近頃の文章では未だ充分に思想が現はされぬやうだ。将来はもつとよくもつと容易く現わす事が出来るやうにならなくてはいかぬ。

私の頭は半分西洋で、半分日本だ。そこで西洋の思想で考へた事がどうしても充分の日本語では書き現わせない。之れは日本語には単語が不足だし、説明法(エキスプレッション)も面白くないからだ。反対に日本の思想で考へた事は又充分西洋の語では書けない、それは私に西洋語の素養が足りないからである。

兎に角思想が西洋に接近して来れば夫れに従って、真似るのではないが日本でも自然西洋の程度に進まなければならぬ。即ち今日の文章よりも、もっと複雑な説明法(エキスプレッション)と広い言葉が生れねば叶わぬ。(中略)今日ではだんだん新語が出来、新語法が生れつゝあるけれども、一般に通じないものもあり、又まだ出来つゝあるものもあり、此ら等が普通に認識されるには中々時間もかゝる。

辞句を非常にうまく配列するとか、力のあるものを書くとか又優しい云ひあらはし方を初めるとか云ふ事は其人々の工夫であって、此れは天才を待つより外はない。若し一人の天才が現れたならば、次第に之を真似るものが出来るから、其方は進歩するだろう。」

夏目漱石『将来の文章』(〈学生タイムス〉2巻1号・明治40年・1907)

そして一人と言わず、漱石をはじめとする、鷗外、荷風という天才が出て「口語文」は進歩してきたのでしょう。

そして日本語におけるこの「口語文」、「文章表現」の問題は、現在でも進歩の過程であり、道は遠いようにも思えますが…。

「明治以降ようやく確立されたばかりの日本の口語文体は、欧文翻訳体や漢文訓読体との間の調和のさせ方などにまだ安定を欠くところが多い。それゆえ小説家は文章に腐心する。(中略)丸谷氏(1925-2012)は日本語の口語文の未熟を、文明の成熟の問題の一環として捉えている。氏には氏一流の文明観、文化観があり、氏は精神の文明の歴史に関する一個の批評家なのである。氏の『文章読本』はそうした批評精神によって成立つ文明批評の一つであることを私はここで言っておきたい。」

丸谷才一『文章読本』1980年・中公文庫 大野晋(1919-2008)《解説》

.svg)