国際交流・留学にすぐには役立ちそうにない教養講座⑥

ー世界に「日本が存在していてよかった」と思ってもらえる日本に…

No.6 また「孫文のいた頃」

前回、孫文や、明治維新を手本にしようとしていた多くの志ある清朝留学生と、彼らを応援した多くの日本人に共通していたのではないか、と考えられる、明治維新の理念、新国家建国の理念(王道国家)について、西郷隆盛を通して少し考えてみたいと予告しました。

時代は少しもどって1873年(明治6年)東京、明治新政府の中枢機関である「太政官代」の廟議(以下、背景となる太政官代廟議の構成員、太政大臣・三条実美37歳、右大臣・岩倉具視49歳、参議8名、西郷47歳、副島種臣46歳、大久保利通44歳、大木喬任42歳、江藤新平40歳、大隈重信39歳、後藤象二郎35歳、板垣退助34歳)での事です。(因みに孫文は当時、清国広東省香山県翠亨村のまだ7歳の少年です。)以下、司馬遼太郎の小説「翔ぶが如く」の「激突」の章、西郷と大久保が所謂「征韓論」で対立する場面、司馬は西郷をこのように代弁します。

後世の立場からこの場の西郷を、西郷の精神像の底まで理解することは、ほとんど至難といっていい。

この場の西郷の意見は、外政論としては単にせっかちな帝国主義としてしか分類されないであろう。その意見にふくまれている内政思想は、維新で特権身分であることを失った士族の代弁者であるとしか見られず、その政治の総合感覚の中には国家財政の要素がなく、さらには実際的な国際感覚に欠けるところがある。

大久保がそのいちいちを、いちいちについて衝くのである。西郷はそのような面で衝かれるかぎり、追い詰められざるをえない。

西郷と大久保には、基本的に国家論の違いがある事を、すくなくとも大久保は気づいていなかった。西郷はむしろその面で、つまり国家を成立せしめている基本の問題について議論をすべきであった。

西郷は不覚であった。

彼にとって征韓論は枝葉に過ぎないのに、さらにはその枝葉は衝かれれば脆いものであるのに、その枝葉にその生涯と政治生命を賭けるはめになってしまったのである。

西郷は、その思いが募りにつのっているはずの国家成立の原理的課題をなぜこの場で論じなかったのか。

この当時の日本人にはその思想を表現する方法がなかったからであろう。

その課題を論理構成する思想的習慣がないために術語さえ乏しく、かろうじて中国の政治論的な語彙か、中国の典籍の比喩をつかって不得要領に表現するしかなかった。

西郷は国家の基盤は財政でも軍事力でもなく、民族がもつ颯爽とした士魂にありとおもっていた。そういう精神像が、維新によって崩れた。というよりそういう精神像を陶冶してきた士族のいかにも士族らしい理想像をもって新国家の原理にしようとしていた。しかしながら出来あがった新国家は、立身出世主義の官員と、利権と投機だけに目の色を変えている新興資本家を骨格とし、そして国民なるものが成立したものの、その国民たるや、精神の面でいえば愧ずべき土百姓や素町人にすぎず、新国家はかれらに対し国家的な陶冶をおこなおうとはしない。

こういう新国家というものが、いかに将来国庫が満ち、軍器が精巧になろうとも、この地球において存在するだけの価値のある国家とはいえない、と西郷はおもっている。

「であるから」

と以下、西郷の座談や書簡類からその断片をひろって、かれの言葉を簡潔にまとめてしまうと、

「外征することによって逆に攻められてもよい。国土が焦土に化すのも、あるいは可である。朝鮮を触ることによって逆にロシアや清国が日本に攻めてくることがあるとしても、それはむしろ歓迎すべきである。百戦百敗するとも真の日本人は焦土のなかから誕生するにちがいない。国家にとって必要なのはへんぺんたる財政の収支表や、小ざかしい国際知識ではない」

というようなことであった。

が、かといって西郷は焦土を望んでいるのではなく、民族に内在する勇猛心をひき出すことによって、奈良朝以来、あるいは戦国このかた、大平に馴れた日本民族に精気をあたえ、できれば戦国期の島津氏の士人がもっていた毅然とした倫理性を全日本人のもつものにしたいという願望があった。西郷の征韓論がそれにつながるかどうかはともかく、かれが新国家の基盤に一個の高貴な原理性をすえようとした思想は、その後の日本国家がついに持たなかったものであった。― 中略 ―

― 国家は会計によって成り立つものにあらず。

ということを、西郷はさまざまな表現で言った。高き、見えざるもので成り立つ、これを失えば品位の薄い国家になる、そういう国家を作るためにわれわれの先人達が、屍を溝に曝してきたのではない、と西郷はいうのである。

西郷にとって困難なことは、当時、こういう種類の思想を表現するための日本語が成熟しておらず、結局はこのおれを見てくれ、と自らの人間を理解してもらう以外にはない。口から出る言葉がたとえ、片言隻句であろうとも西郷という人間からでている、ということで他人に理解しもらうほかはなかった。この場合の西郷には、日本にうまれたことの不幸があった。もし彼が仮に、西洋の小国に生まれていたとしたなら、たとえば、一冊の聖書を取り出し、「国家の基礎はこれである」、ということも言えた。或いは、既成の論理と術語を駆使して、彼が言おうとしている所の、「国家はよろしく高邁ならざるべからず」という「高邁」の内容を十分に説明することもできたにちがいない。しかし彼は明治初年の日本人であり、

「俺(オイ)がこう申す」

と、俺の人間を見てもらうしかなかった。

彼の征韓論は、革命(欧米列強に対抗する急務としての新国家建設方法)の輸出であった。革命そのものの輸出というより、彼が高度なものとして懸命に評価したがっている明治維新の精神の朝鮮への輸出であった。この輸出が朝鮮において成功すれば、清国に及ぼし、それでもって三国同盟を結び、欧米の進出を防ごうというのである。

しかしこれに対する大久保の応答は冷然としている。

「朝鮮は経済がまずしい。出兵の経費を朝鮮において得ようとしてもそうは問屋がおろしませぬ。」

という具合に国家を数量計算で見ようとする実際面から離れず、西郷の主張するところと次元を異にしていた。

西郷の立論は国家の帳簿をのぞきこんでいる大久保にはとても理解できない。

司馬遼太郎「翔ぶが如く・3巻」―激突の章(文春文庫)

1972年1月~76年9月『毎日新聞』朝刊連載

勿論、これはあくまで司馬遼太郎の小説です。しかし、論旨明晰なはずの司馬(執筆当時50代前半)が、同じ事(西郷の理念)を2度も繰り返していることを思い、敢えて、延々と引用しました。それだけその「国家成立原理」について、いかに司馬がこだわっていたか、ということです。

西郷にまとまった著書はありませんが、ただ史実を探求する司馬遼太郎は、上記の太政官代廟議を再現するべく、散らばっている西郷の言行記録、漢詩作品、書簡等の資料を色々と精査してこれを書いたかと思われます。もっとも有名なものは、「西郷南洲遺訓」かと思います。これはそれほど分量のあるものでもなく、しかも西郷の考えをよく表しているもので、簡単にネットでも全文が読めます。

西郷は上記1873年(明治6年)太政官代での廟議を最後に、同年11月10日に鹿児島に帰ります。「西郷南洲遺訓」はその後、旧庄内藩士が鹿児島を訪れて、西郷から聞き取る形式で記録され、その後の西南戦争で西郷が敗れ官位剥奪があり、更にその後、明治憲法発布時1889年(明治22年)、西郷の名誉回復、上野公園に西郷銅像が立てられることになり、聞き取り記録された西郷生前の言葉や教えを集めて発行されたものです。(何故、唐突に「旧庄内藩」であるのかは、また美しい話なのですが、ここではこのコラムの論旨から少し離れるので、ご関心の在る方は調べてみて下さい…)

さて、結論を言えば、孫文や志ある清国留学生達と宮崎滔天、頭山満等の親交とは、「明治維新の一番美しい部分」を仰ぎ見て維新30年後の日本に亡命、或いは留学してきた彼らと、その同時期、「『御維新』の実現とは、『このようなもの』でははなかったのではないか?」との思いを同じくする日本人達との『美しい日中交流』であったように思います。そして当然のことながら、「その思いを同じくする日本人」が、或いは「その思いを同じくする中国人」が、いなくなってしまったら「美しい交流」は終わってしまいます。

西郷風に言えば、「民族」や「国家」そのものに価値があるわけではなく、或いは、「民族や国家の価値」とは、…まあ実は「個人」も同じことですが、「何を美しいと思い、何を醜いと思うか?」という「道徳・倫理感・美意識」がその「民族・国家」或いは「個人」の「正体」なのではないでしょうか…。

その「道徳・倫理感」は「風月同天」、風や月のように、「ある種の普遍性」を伴い、ある程度は国境を越えるようにも思います。(決して、昨今の “Global standard” などと言うレベルではありません…)逆に、それ以外に「(異域である)山川・風土」を越えてまで、混ざりあう必要も無く、「らしさ(文化)」が無くなるという意味で、混ざり過ぎてはマズイのかもしれません…

孫文の死で、辛亥革命の一幕はそろそろ終わりを告げようとしている。

振り返れば、誰からも好かれ、勇気と胆力をもった豪傑の黄興もすでにこの世にいない。議会制による国会運営こそ民主主義の神髄だと確信して、命がけで奔走した国民党の実質的な党首・宋教仁は凶弾に倒れた。軍人で共和制を実施した近代思想の持ち主・雲南都督の蔡鍔はすこぶるつきの美男子だった。そして蔡鍔の師であり、人並み外れた知性と教養を持ち、近代国家の根幹を経済的発展だと看破した梁啓超も忘れてはならない。

彼らを支えた日本人はウブなほど誠実な友情を育んだ宮崎滔天がいた。後に暗殺された犬養毅は政治家として、とことん孫文に付き合った。「大アジア主義」の提唱者で、国粋主義の巨頭と恐れられた頭山満は、近代日本が軍事拡張していく中で、なおも古武士のような仁義と情誼に溢れて「国士」の風格を保もちつづけたいた。

譚璐美著「革命いまだ成らず・下巻」(新潮社2012年)

さてさて…何やら、アンソロジーのように、次々と引用ばかりの、この、ちょっと重すぎる面倒なお話でしたが、いいかげん、ここでやめようと思っていたのですが…

でも、やはり、これだけは言いたい気がします。「孫文のいた頃」は、結局は過去のことなのでしょうか??私はそうではないと、歴史は、語っているように思います。「明治維新」に「光と影」があったように、我々は、何に成功し、何に失敗したのか…そして、そうであるならば、今、これから、何をしなければならないのか…

この続きは、ご奇特にもこのコラムをお読みになった皆さんに託されていると思うのですが。

以上

2021年12月

追記:

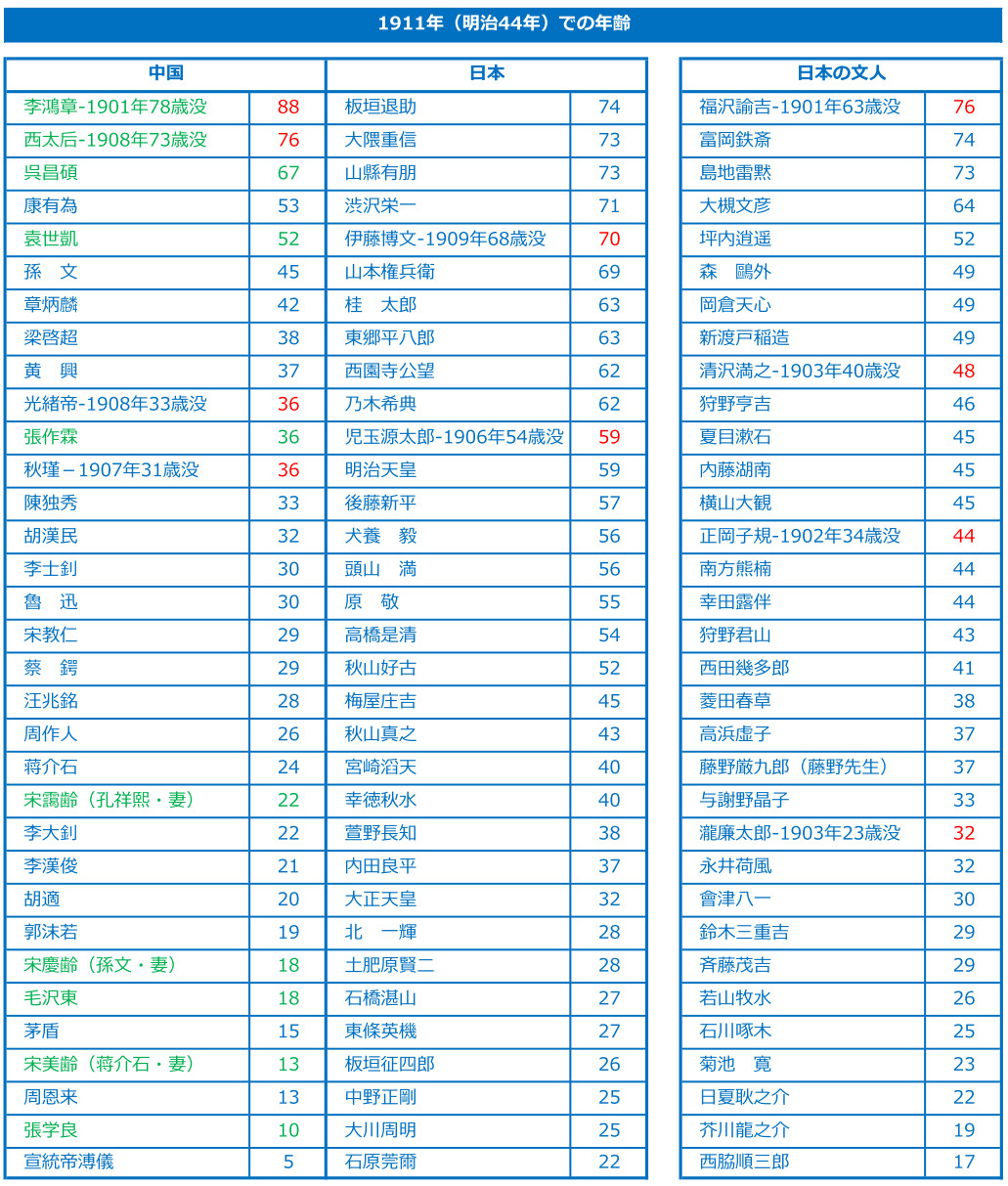

1911年、万感の思いを持って西郷が死んだ「西南の役」から34年後、西太后、光緒帝の死から3年後、辛亥革命の年における「同時代感覚」を想像しやすくするために、日中のそれぞれの人物が何歳であったかを表にしてみました。

我々にしてみてれば、全てこれ歴史上の人物で日本、中国、世界に大きくかかわっていく人物です。彼らは、それぞれの年齢で何を思っていたんでしょうね…

因みに、下記「中国」で挙げた33名の内、日本に留学、亡命等していないのは、李鴻章、西太后、袁世凱、張作霖、張学良、毛沢東、溥儀、宋3姉妹の10名だけです。ただ、毛沢東も、1911年の数年後、まだ湖南省の師範学校の学生だった頃、宮崎滔天に「講演依頼」の手紙を書いています。

また、歴史上の当時の日本における知識人、芸術家達が、その「同時代」を生きて、何を考えていたんだろうか…などということに思いを馳せ、個人趣味でピックアップし「文人」の枠設けてみました。

南方熊楠はロンドン図書館で初来日以前の孫文と出会い友達になります。芥川龍之介は10年後に上海で章炳麟や李漢俊をインタビューし、漱石の住んでいた本郷西片町の家にはその後、彼にあこがれていた魯迅が住むことになります。森鷗外、岡倉天心、新渡戸稲造は、三者三様で、かなりカラーが違う印象ですが、同年齢で、「辛亥革命」についてどう考えていたのでしょうね?森鴎外は1907年には陸軍軍医総監になり、1910年には慶応大学の文学部顧問となり永井荷風を教授に推薦しています。新渡戸稲造の「武士道(BUSHIDO: The Soul of Japan)」は1900年、岡倉天心の「茶の本(The book of tea)」は1906年、ともにニューヨークで英語で発表されました。

「同時代感覚の想像」という話をしましたが、或る意味、ここに挙げた99名なのですが、当時の彼らの世界観は、孤立して形成されているわけではないし、重重無尽に関係しあって、私個人としては、調べれば色々と既に明らかになっていることもあるわけですがまだ不勉強で知らず、また、新しい資料の発見等や、研究者達のこれからの研究で初めて明らかになることもあるかと思いますが、それにしても、調べるにしても、読むべき資料は膨大で、限りはあるはずなのですが、しかし結局、果てしなくも思えます。「その時代を上手に想像する」のは、なかなか困難なようです。結局人は取捨選択をするしかないし、どこまで「その時代」に迫れるのか、おぼつかない気もしますが、それはまた別の機会に。

.svg)