国際交流・留学にすぐには役立ちそうにない教養講座㊽

ー世界に「日本が存在していてよかった」と思ってもらえる日本に…

No.48 蝉鳴きはじめる「孫文のいた頃」

千峰鳥路含梅雨 五月蟬声送麦秋

千峰ノ鳥路、梅雨ヲ含ミ 五月ノ蟬声、麦秋ヲ送ル 李嘉祐 李嘉祐(りかゆう719?—?)

夏山の 峰のこずゑし 高ければ 空にぞ蟬の 声も聞こゆる 詠人不知

和漢朗詠集

「蝉・せみ」は夏を象徴する昆虫ですね。ところで『荘子』にも蝉がしばしば登場します。第1巻「逍遥遊」篇の冒頭は高校の教科書にも載っているのでご存じの方も多いかと思います。北の涯の海に巨大な「鯤・こん」という魚がいて、その「鯤」は変身して巨大鳥「鳳・ほう」になり、南の海へ飛翔するといいます。この壮大さを見た蜩(ひぐらし)と学鳩(こばと)は、これを自分の尺度から判断し、笑いものにします。この寓話を以て「小知は大知に及ばず、小年は大年に及ばず。」とします。

そして、このすぐ後にこの一節があります。「何を以てその然るを知るや。朝菌*は晦朔*を知らず、恵蛄*は春秋を知らず。」「どうしてそのことがわかるのか?朝菌(ちょうきん)は朝から日暮れまでの命だから1ヶ月という時間を知らず、恵蛄(けいこ・夏蝉)は夏だけしか生きていないので、1年の巡りを知らない。」

朝菌:ちょうきん・キノコ?虫の一種、朝に生まれて夕には死ぬ 晦朔:かいさく・晦(みそか)と朔(ついたち)、即ち1ヶ月 恵蛄:けいこ・夏にだけ生きているセミ

1日という時間は1ヶ月を知って初めてその意味が理解され、夏という季節もまた、1年の季節の巡りを知らなければ、夏の意味を捉えることはできません。結局、「朝菌」は1日すらも知らず、「恵蛄」は夏すらも理解していない…ということになるのでしょう。弁証法的な考え方ですが、実際のところ、さまざまな事柄、分野に想いを巡らせ、多角的に考えないと、物事の本質に辿り着くことは難しいものだと、あらためて痛感させられます。即ち「専門知」の「陥穽」です。

◆前回までの流れと復習

「文化によって異なる時間の概念」をテーマに考えてきました。「No.42 孫文のいた頃」から「仏教の時間観」の考察に移り、ここで「時間とは即ち存在である。」という「仏教・華厳哲学」の大命題に遭遇してしまいました。「仏教の時間観」を考えるために、井筒俊彦『コスモスとアンチコスモス ー 東洋哲学のために』(岩波書店・1989年)を頼りに「仏教・華厳哲学」の「存在論」から考え始めたのでした。そして「No.43~45 孫文のいた頃」の3回で、ほぼ「存在論」を終了したのでした。次いで、「No.46孫文のいた頃」では、井筒俊彦の説く「〈東洋哲学〉としての〈「仏教思想・存在時間論〉と〈イスラム思想・存在時間論〉の類似」について考察しました。

さらに前回の「No.47 孫文のいた頃」では、いよいよ道元の「時間論」へ入る手前として、日本語(漢字仮名交じり文)で記された『正法眼蔵』を、その背景にある「鎌倉リアリズム」という時代精神とともに見直してみました。そして『正法眼蔵』の「現成公案・げんじょうこうあん」において、道元は、薪と灰を例に挙げ「瞬間の非連続的連続」という時間概念を提示してきました。

「たき木(薪)は、はひ(灰)となる。さらにかへりて、たき木となるべからず。しかあるを、灰はのち、薪はさきと見取すべからず。

しるべし、薪は薪の法位に住して、さきあり、のちあり。前後ありといへども、前後際断せり。

灰は灰の法位ありて、のちあり、さきあり。…〈中略〉

たとへば、冬と春とのごとし。冬の春になるとおもはず。春の夏となるといはぬなり。」

『正法眼蔵・現成公案』

「ここで、どうしても注意しておかなければならないことは〈新創造(イブン・アラビーの術語)〉と呼ぶにせよ、〈有時経歴(道元の術語)〉と呼ぶにせよ、とにかく今、道元が、薪と灰を例として語った時々刻々の存在現出は、少くとも第一義的には、我々の経験的、あるいは現象的、存在秩序に関わる事態だということである。勿論、ここでも、観想意識が働いてはいる。しかし、観想意識の見るものは、常に必ず形而上的事態だとはかぎらない。問題はむしろ、観想意識の見た形而下的世界が、どんな内的構造を露呈するかというところにあるのだ。要するに、我々が、普通、切れ目のない連続した一条の流れとして表象しがちな時間なるものを観想意識の目で見た場合、それが「創造不断」、前後際断的「瞬間」の非連続的連続、「時時のつらなり」として現われてくる、ということなのである。」

井筒俊彦『コスモスとアンチコスモス ー 東洋哲学のために』1989年

相変わらず、分かり難い文章なので、今更ですが、下記に少し用語の整理をしておきます。

観想意識:ある対象(たとえば仏・仏の姿・真理等)を心の内に思い描き(観想)、精神的に一体化しようとする意識状態のこと。

形而上:物質や現象の背後にある本質的・根本的なもの。見えない・触れられないが、存在や意味の根拠とされる。例:存在・真理・神・理念。

形而下:五感で捉えられる現実の世界。物質的・現象的なもの。例:物体・自然・肉体・日常経験事項。

「形而上者謂之道。形而下者謂之器」「形よりして上なる者、之を道と謂ふ。形よりして下なる者、之を器(き)と謂ふ。」易経より(西周・にし あまね・1829–1897)の ”Metaphysics”、”Physics”についての翻訳造語

さてこの「瞬間の非連続的連続」の把握は、前回・前々回の「追記」で紹介した福岡伸一の「動的平衡」の考え方を参考にしてみると、幾分理解しやすくなるようにも思われるのですが…。「我々のあらゆる細胞は均衡を保ちながら時々刻々と置き換わっている。」とすれば「時々刻々別な存在になっている」ことになります。

「私たちは、自分の表層、すなわち皮膚や爪や毛髪が絶えず新生しつつ古いものと置き換わっていることを実感できる。しかし、置き換わっているのは何も表層だけではないのである。身体のありとあらゆる部位、それは臓器や組織だけでなく、一見、固定的な構造に見える骨や歯ですらもその内部では絶え間のない分解と合成が繰り返されている。

入れ替わっているのはタンパク質だけではない。貯蔵物と考えられていた体脂肪でさえもダイナミックな〈流れ〉の中にあった。体脂肪には窒素が含まれない。そこでシェーンハイマー(1898–1941)は水素の同位体(重水素)を用いて脂肪の動きを調べてみた。シェーンハイマーは論文に記している。

〈エネルギーが必要な場合〉摂取された脂肪のほとんどすべては燃焼され、ごくわずかだけが体内に蓄えられる、と我々は予想した。ところが、非常に驚くべきことに、動物は体重が減少しているときでさえ、消化・吸収された脂肪の大部分を体内に蓄積したのである。

それまでは、脂肪組織は余分のエネルギーを貯蔵する倉庫であると見なされていた。大量の仕入れがあったときはそこに蓄え、不足すれば搬出する、と。同位体実験の結果はまったく違っていた。貯蔵庫の外で、需要と供給のバランスがとれているときでも、内部の在庫品は運び出され、一方で新しい品物を運び入れる。脂肪組織は驚くべき速さで、その中身を入れ替えながら、見かけ上、ためている風をよそおっているのだ。すべての原子は生命体の中を流れ、通り抜けているのである。」

福岡伸一『生物と無生物のあいだ』(講談社現代新書・2007年)

井筒俊彦の解説で、「〈時間〉が何故?時々刻々、非連続の連続であるか?」という説明は今のところありません。あまり牽強付会になってもしかたありませんが…ただ、この福岡伸一の指摘する「身体のありとあらゆる部位、それは臓器や組織だけでなく、一見、固定的な構造に見える骨や歯ですらも(脂肪でさえも)その内部では絶え間のない分解と合成が繰り返されている。」「全ての原子が流れ、通り抜けているのである。」=「存在として別物になっている」という事実を頭の隅におくと、理解しやすくはなります。

◆「時々刻々」と第2の時間観:「胎蔵マンダラ的時間観」

さて、今回は、「時々刻々・非連続の連続である時間」の次ぎの段階から始まります。

井筒俊彦は「時々刻々」は「第1の時間」で、更に「第2の時間」の在り方があると説明します。

「しかしながら、時間にたいする観想意識の見方は以上述べたことにつきるわけではない。観想意識は時間を、これとはまったく異なる見方で見ることを知っている。しかも、その第2の見方の露わにする時間のあり方を見た上で、そこから翻って観察しなおすとき、はじめて我々は、〈創造不断〉の真相〈=深層〉を垣間見ることができるようになるのだ。前にもちょっと言ったことだが、時々刻々の世界現出としての時間は、「創造不断」の、いわば表面的形式であって、それだけでは「創造不断」の内実はわからない。「時々刻々」の時、すなわち刻々に現成していく時の一念、の内部構造を知るためには、どうしても「時々刻々」的時間のあり方を超えたところに出てみなければならない。それを可能にするものが、これから述べようとする時間にたいする第2の見方なのである。」

井筒俊彦『コスモスとアンチコスモス ー 東洋哲学のために』1989年

やれやれ…「時々刻々・非連続の連続」の理解だけでもあやしいのに、さらに「これとはまったく異なる見方でみる」…、「〈時々刻々〉の時、すなわち刻々に現成していく時の一念、の内部構造を知るためには、どうしても〈時々刻々〉的時間のあり方を超えたところに出てみなければならない。」…。山頂はまだまだのようです。わくわくするような気もしますし、もう勘弁してくれという気もしないではありませんが…。

「〈時々刻々〉を超えたところに生起する第2の観想的時間意識。それを私は、仮に、マンダラ的 ー より正確には、胎蔵マンダラ的 ー 時間意識と呼ぶ。常識的に言えば、それは時間ではなくて、むしろ無時間であり超時間である。このような内的状態にあるとき、人はもはや時間の中にはいない。時間を超出している、という。だが、それは本当に時間を超えること、あるいは無時間性の体験なのであろうか。」(同上)

「時間の無時間化」が登場しました。すぐに思い起こされるのは「No.42孫文のいた頃」で扱った「華厳存在論」です。下記のように考えましたが、「存在・事物」の「空化」と同様なのでしょうか?

「ところが、事物を事物として成立させる相互間の境界線あるいは限界線をとりはずして事物を見るということを、古来、東洋の哲人たちは知っていた。それが東洋的思惟形態の一つの重要な特徴です。〈もの〉と〈もの〉との存在論的分離を支えてきた境界線が取り去られ、あらゆる事物の間の差別が消えてしまう。ということは、要するに、〈もの〉が一つもなくなってしまう、というのと同じことです。限りなく細分されていた存在の差別相が、一挙にして茫々たる無差別性の空間に転成する。この境位が真に覚知された時、禅ではそれを〈無一物〉とか〈無〉とか呼ぶ。華厳哲学の術語に翻訳していえば、先に説明した〈事〉に対する〈理〉、さらには〈空〉がそれに当ります。」(「No.42 孫文のいた頃」)

そして、それにしても、ここでまた、知っているようでいて実は全く理解していない「マンダラ」が、当然のように登場してしまいました。しかも通常は「曼荼羅」と表記しますが、井筒俊彦はあえて片仮名で記しています。「仮に、マンダラ的 ー より正確には、胎蔵マンダラ的 ー 時間意識と呼ぶ。常識的に言えば、それは時間ではなくて、むしろ無時間であり超時間である。」と述べられてしまっては、これまでいい加減に済ませてきた「マンダラ・曼荼羅」について、あまり深入りするわけにもいきませんが、ここで少し考えてみる必要があるでしょう。

◆「真言密教」と空海と「マンダラ・曼荼羅」

そして、更にそれにしても…、「曼荼羅」を考えるにはどうしても「真言密教」についてふれざるをえず、真言密教にふれるには空海(774-835)について考えざるをえないのですが、深く入り込むと切りがないので、「ふれる」程度で先に進みたいとは思っています。

そもそも、やはり何となくしか知らない「密教」ですが、例えば下記の説明があります。

「密教とは秘密仏教の略称です。秘密とは私たちが日常使用している〈隠す〉とか〈内緒にする〉といった意味ではなく、仏陀の〈内証〉を指す言葉です。〈内証〉とは悟りの境界であり、日常言語では語ることができない領域です。それゆえこれまで多くの仏教が登場し、この〈内証〉にもとづいた教えを説いてきましたが、〈内証〉そのものの境界は〈言語道断・心行処滅〉、すなわち〈悟りの境地はあまりにも奥深いので、言葉や思想・概念で語ることができない領域である〉として沈黙してきました。

これに対して密教はその〈内証〉を〈秘密〉という言葉に置き換え、これまでの仏教が語り得なかった深い悟りの内実を説示することを宣言し、これを旗標(はたじるし)としました。ですから密教は秘密めいた怪しげな教えではなく、むしろ〈釈尊の悟りとは何か〉という根本命題を真摯に探求し、これまでよりさらに深い宗教 体験を踏まえた上に展開したものと見ることができます。」

小峰彌彦(こみねみちひこ・1945 – )『図解 曼荼羅入門』2016年・角川ソフィア文庫

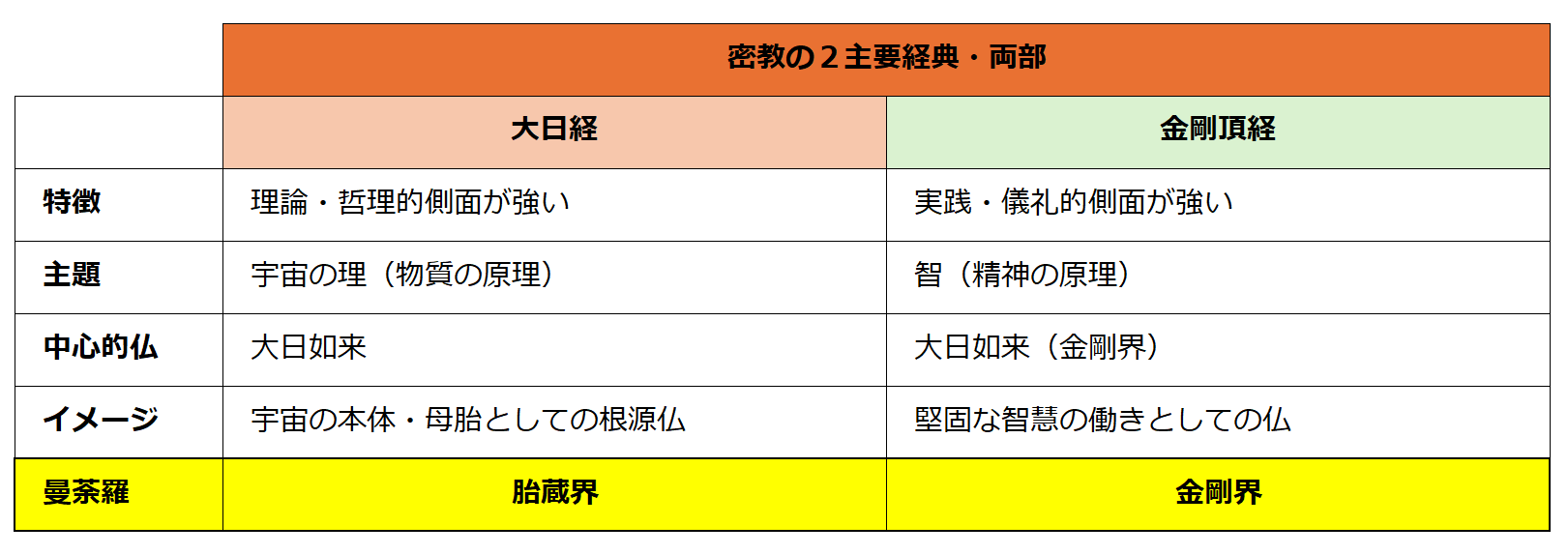

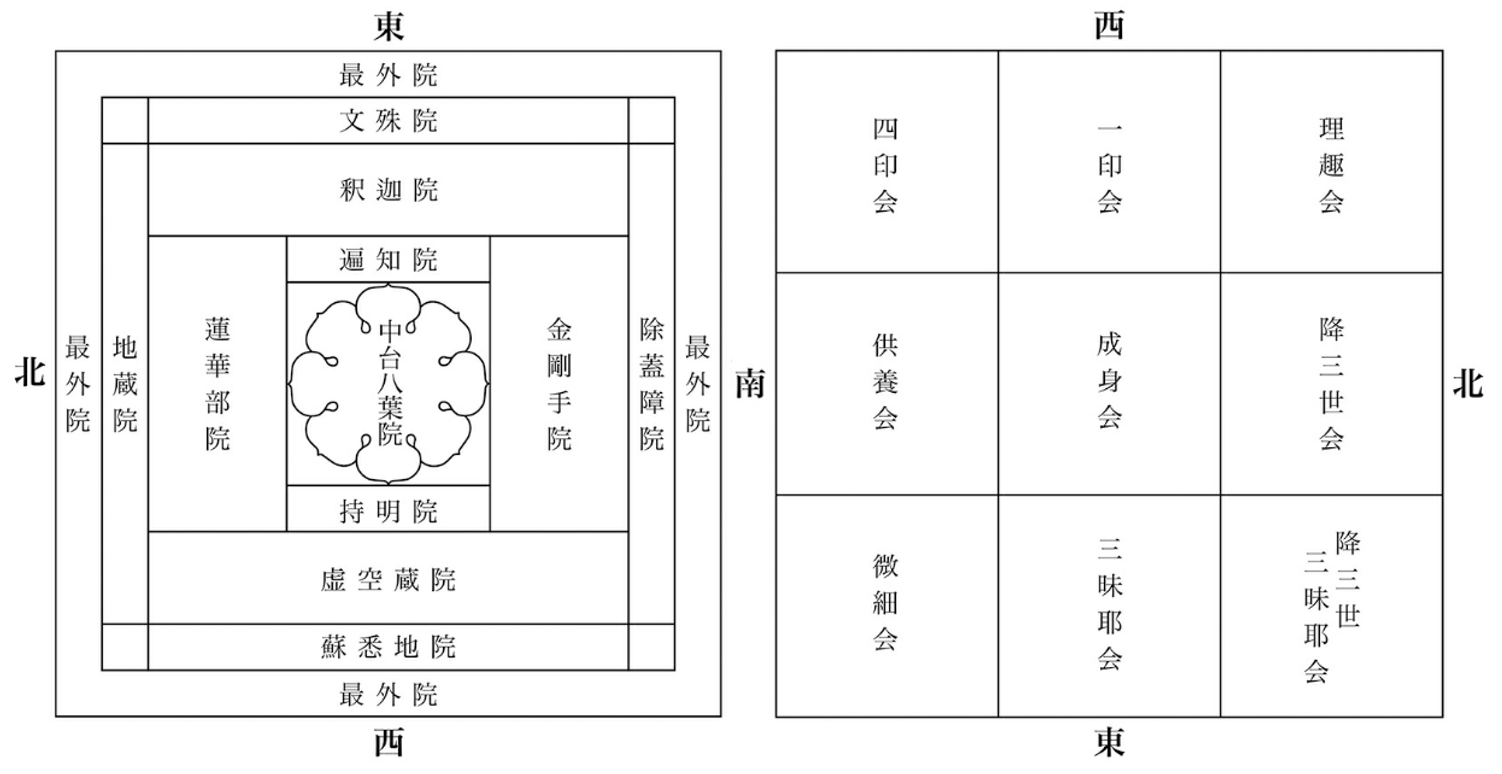

『華厳経』の成立は北西インド辺りで3世紀くらいですが、「密教」はその影響下、北東インドで6~7世紀の成立です。その北東インドにおいて共に「密教」である「大日経系(胎蔵界)」と「金剛頂経系(金剛界)」は別系統に成立していました。これを唐・長安の青龍寺の恵果阿闍梨(746-806・けいかあじゃり)は統一を試みていたようですが、未完成であったと言います。この恵果阿闍梨のもとに留学し、日本に帰国後「大日経と金剛頂経(両部という)の2種類の経典を統一したのが空海になります。

したがって当然のように、「曼荼羅」も『大日経』系の「胎蔵界曼荼羅」、『金剛頂経』系の「金剛界曼荼羅」の2種類があります。

「つまりは、〈両部不二・りょうぶふじ・『大日経』と『金剛頂経』の2つは別物ではない〉という、密教史上未到の着想は恵果に所属するとはいえ、それを論理化するという気の遠くなるような作業を、空海が背負わされているのである。表現を変えていえば、〈両部不二〉の思想は恵果においては流動体であったのを、空海はそれを精製して結晶体をつくりださねばならなかったといっていい。帰国後の空海が、ただちに京に入らず、人里から遠い場所を選んでは歩いているのは、ひとつにはこの作業についての緊張があったからであろうか。」

司馬遼太郎『空海の風景』(新潮社・1975年)

因みに、この密教の中心となる経典『大日経』、正式には『大毘盧遮那成仏神変加持経』(だいびるしゃなじょうぶつじんべんかじきょう)、略して『大毘盧遮那経』(だいびるしゃなきょう)、あるいは『大日経』(だいにちきょう)です。

「空海はこの『大日経』を、漢文の部分はおそらくよほどすみやかに読めたのではないかと思える。なぜならば『大日経』にみられる複雑な論理は他の仏教経典にみられないものであるうえに、およそ種類を異にしていると思われるほどのものであるが、しかし『華厳経』のみは種類をおなじくしているからである。『華厳経』に熱中していた空海ならば『大日経』の論理の世界には大きな違和感をもたずに入りこめたにちがいない。さらにはもっとも重要なのは、『華厳経』に出現する〈毘盧遮那仏〉が、『大日経』にも拡大されて出てくることである。

〈毘盧遮那仏〉は釈迦のような歴史的存在ではなく、あくまでも法身(ほっしん)という、宇宙の真理といったぐあいの、思想上の存在である。〈毘盧遮那仏〉の別称はいろいろある。遍照ともいう。光明遍照ともいう。浄満、あるいは厳浄などともいう。あたかも日光のごとく宇宙万物に対してあまねく照らす形而上的存在という意味であり、ごく簡単に宇宙の原理そのものといってもいい。この思想を、空海ははげしく好んでいただけでなく、さらに〈それだからどうか?〉ということに懊悩していたはずであり、その空海の遣り場のなかった問いに対し、『華厳経』は答えなかったが、『大日経』はほぼ答え得てくれているのである。『大日経』にあっては〈毘盧遮那仏〉は華厳のそれと本質はおなじながらさらにより一層宇宙に遍在しきってゆく雄渾な機能として登場している。というだけでなく、人間に対し単に宇宙の塵であることから脱して法によって即身成仏する可能性もひらかれると説く。同時に、人間が〈大日如来〉の応身としての諸仏、諸菩薩と交感するとき、かれらのもつ力を借用しうるとまで力強く説いているのである。空海がもとめていたのは、とくにこの後者ー即身成仏の可能性と、諸仏、諸菩薩と交感してそこから利益をひきだすという法―であった。」(同上)

「毘盧遮那仏」については「No.41孫文のいた頃」追記でも触れましたが、サンスクリット語「Vairocana(ヴァイローチャナ)」の音訳で、その意味は「燦然と輝く」です。一方「大日如来」はサンスクリット語の「Mahāvairocana(マハー・ヴァイローチャナ)」、マハーは「大きな」の意であり、「ヴァイローチャナ」の意味を取って「日輪・日」を以て「大日」と訳され、「毘盧遮那仏」とほぼ同様の意味になり、共に「光・太陽」の象徴になります。

大日如来坐像(11~12世紀)重要文化財・東京国立博物館蔵

大日如来坐像(11~12世紀)重要文化財・東京国立博物館蔵

ここで井筒俊彦の「ペルシャ文化と仏教文化の相互性」に少しもどれば、「No.43孫文のいた頃」で「毘盧遮那」について次のように説明しています。

「〈毘盧遮那〉、原語はヴァイローチャナ・Vairocana(語根・RUC・燦然と輝く)、万物を遍照する太陽、〈光明遍照・こうみょうへんじょう〉、〈光〉の仏、を意味します。華厳的世界の原点『華厳経』の教主が、このように根源的〈光〉の人格化としての太陽仏であるという事実に、私はなんとなくペルシャ的なものを感じます。ゾロアスター教の〈光〉の神、アフラ・マズダの揺曳する面影を、どうしてもそこに見てしまうのです。

古代ペルシャの〈光〉の宗教が、華厳の存在感覚の形成に影響したのではないか ー 直接の影響とまではいわないにしても、深層意識的に両者を結び付ける何かがあったのではないか ー というのは、今のところ、たんなる推測にすぎませんけれど、だからといって、まったく無根拠な憶測だとも言い切れないところもあるのです。

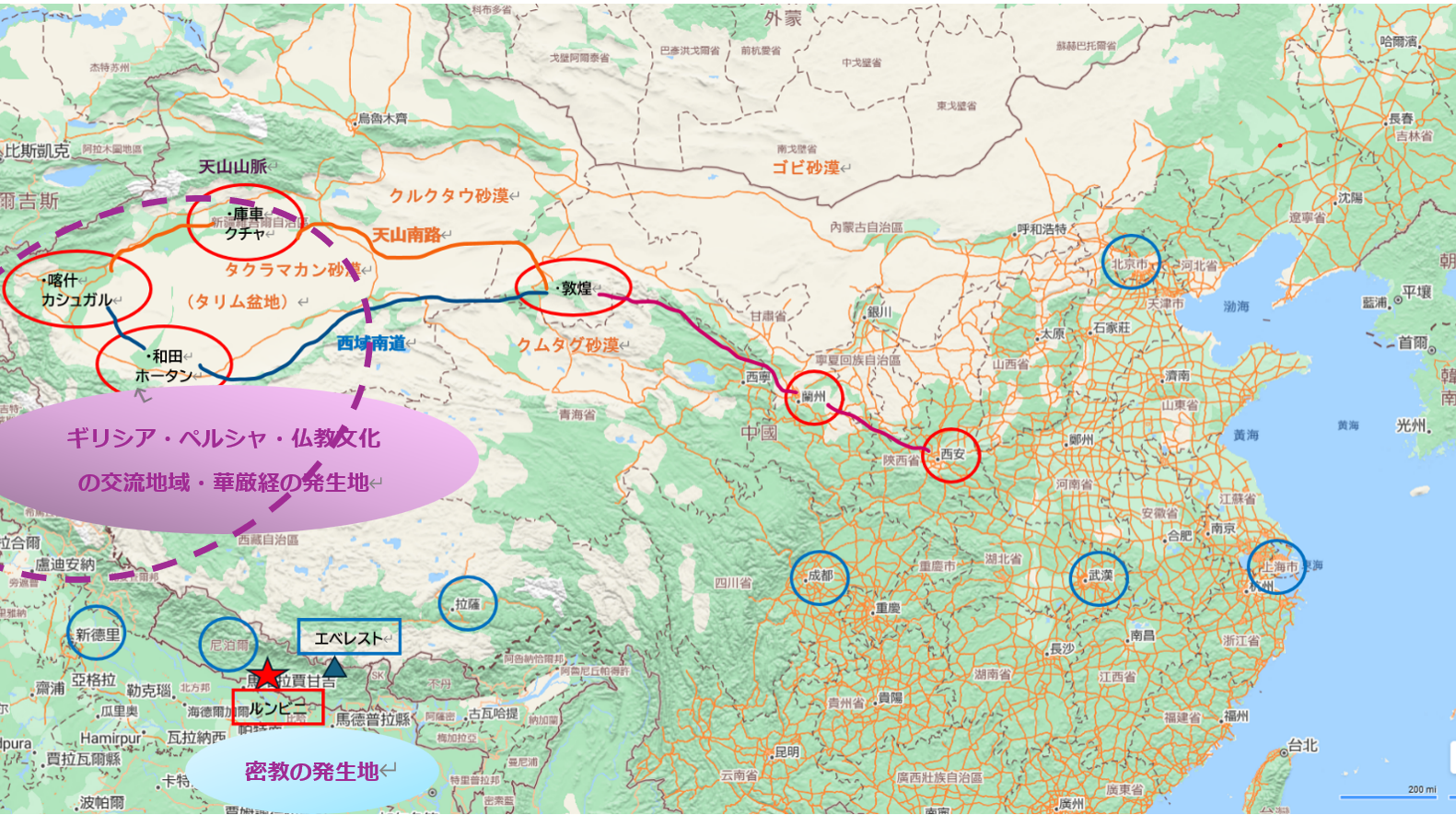

『華厳経』が、現在我々の手にあるような一大経典の形に編纂されたのは西北インドまたは西域においてであり、特に西域南道の仏教の拠点、于闐(うてん・和田・ホータン Khotan)がおそらくこの大事業の中心地だったのではないかといわれております。いずれにしても、この地域はギリシア文化とペルシャ文化との交流するところ、わけても西域は、その全体がペルシャ文化の圧倒的支配圏だったのです。ですから、ここで華厳がゾロアスター教と密接な関係に入ったとしても、なんの不思議もありません。また、そうでなくとも、中央アジア、タクラマカン砂漠の縹渺たる砂の海に照りわたる太陽の光の実感が、華厳教の本尊を、無限の空間に遍満する〈光〉の源泉として形象させたとしても、これもまたいささかも不思議ではありません。

とにかく、こうして出来上がった仏教の光の経典、『華厳経』は、シルクロードを通って、今度は中国の国際都市、長安(西安)にもたらされたのでした。」(No.43孫文のいた頃)

ギリシア、ペルシャ文化の影響の濃い和田(ホータン)辺りを中心として、3世紀頃に『華厳経』が成立。★ルンビニはブッダの生誕地。その南東辺りで密教が6~7世紀に発生。

まあ、ペルシャから日本まで、600年以上をかけた何とも壮大なドラマです。そして空海(774- 835)の唐留学(804-806)は道元(1200-1253)の南宋留学(1223-1228)より420年前になります。そして『華厳経』の成立から『正法眼蔵』に至るまでには1000年以上の時の流れがありました。

空海が留学した唐の長安(現・西安市)は当時様々な文化、宗教が渦巻く大変な国際都市でした。既に上記で引用しましたが、この辺りのことを知る、或いは、リアルに想像するには司馬遼太郎の歴史小説『空海の風景・上下』(新潮社・1975年)はお薦めです。

「『空海の風景』は、まさしく小説にちがいなかったが、伝記とも評伝ともよばれうる要素を根柢に置いているがゆえに、空海を中心とする平安初期時代史でもあれば、密教とは何かに関する異色の入門書でもあり、最澄と空海の交渉を通じて語られた顕密二教の論でもあり、またインド思想・中国思想·日本思想の、空海という鏡に映ったパノラマでもあり、中国文明と日本との交渉史の活写でもあるという性格のものになった。」

大岡 信(おおおかまこと、1931 – 2017・詩人、評論家)『空海の風景』解説

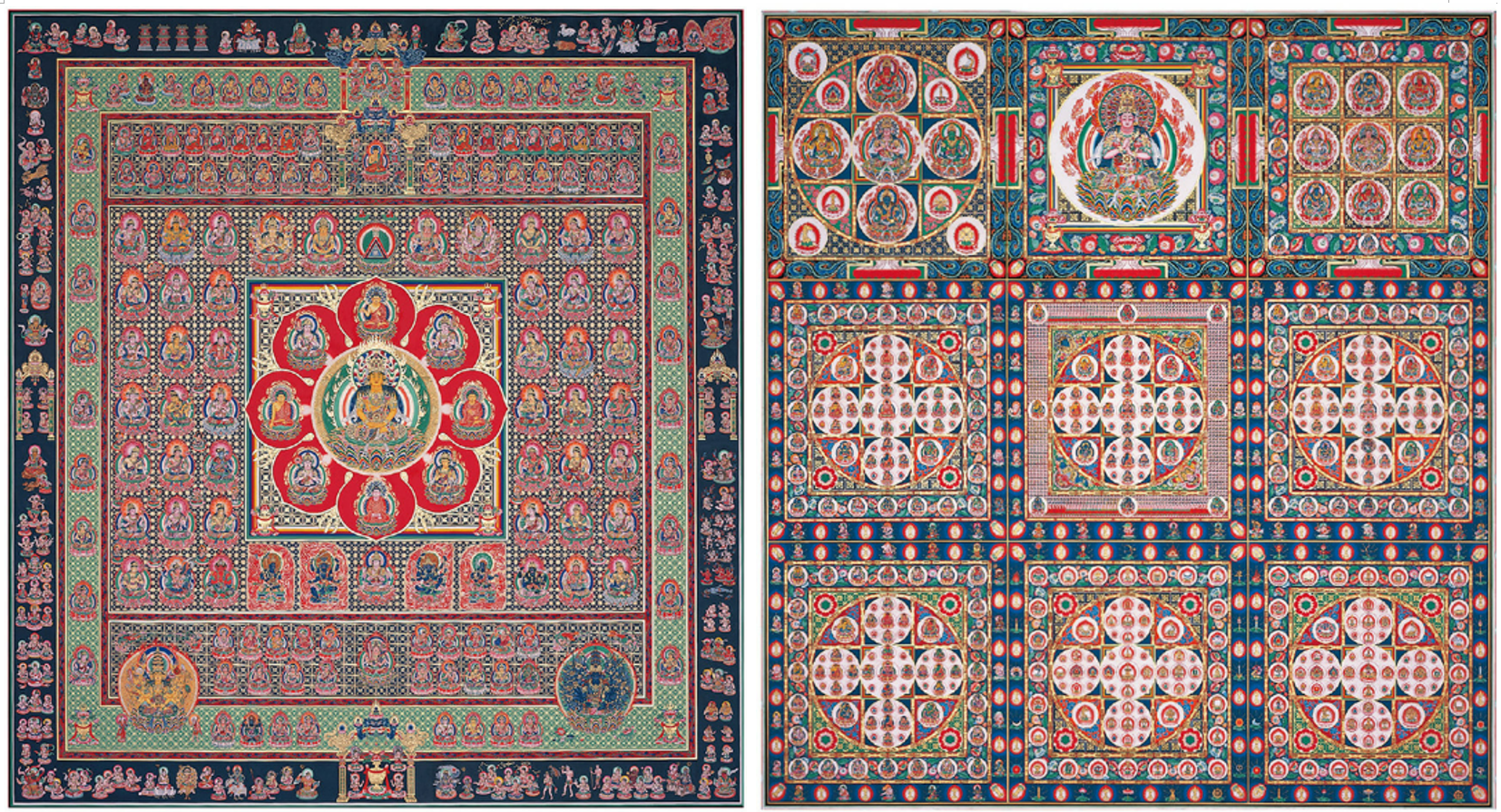

さて、「密教」と「空海」を少し振り返り、ようやく「曼荼羅」に辿り着きました。「マンダラ」と言われて、私が少し知っているのは、真言密教でよく登場する2種類の図?絵?で、それは宇宙観を表しているらしい…という程度のことです。井筒俊彦の言う「第2時間観」を理解できるほどに「マンダラ」について把握できるかどうかは心もとないですが、ともかく進めてみましょう。

左:胎蔵曼荼羅(東曼荼羅) 右:金剛界曼荼羅(西曼荼羅)「観蔵院蔵・染川英輔 画」&その説明図

本来、この2つの曼荼羅(両部曼荼羅)は大日如来(像)を中心に東に胎蔵曼荼羅、西に金剛界曼荼羅を対面して向き合う形で安置する。

さて、井筒俊彦の言う「時々刻々の非連続的間観」の先にある「第2時間観」、即ち「胎蔵マンダラ的時間意識」と呼ばれるものがあるといいます。「常識的に言えば、それは時間ではなくて、むしろ無時間であり超時間である。」とされています…。

しかし、それにしても、今この「胎蔵界曼荼羅」を眺めて、無力感にかられながら思うのですが、一体この「胎蔵界曼荼羅」のどこが「無時間的、超時間的」なのでしょうか?

今回は、空海や真言密教について、そしてその「大日経・胎蔵界」と「金剛頂経・金剛界」2つの系統についての簡単な整理等で終わってしまいました。次回はこの2つの「曼荼羅」から考えてみたいと思います。その「曼荼羅的時間意識」の理解の先に「第2の時間観」があるはずなのですが…。

以上

2025年6月

追記『空海の風景』と「司馬遼太郎の想像力」と「文明≒普遍」と「文化≒個」

司馬遼太郎(大正12年・1923-平成8年・1996)の小説を読んでいると、しばしば小林秀雄(明治35年・1902-昭和58年・1983)の『無常ということ』の末尾部分を思い出します。大変有名な随筆ですが、同時に難解でもあるかとも思います。私としては、これもまた一つの「仏教的時間観」を示しているように感じます。

「歴史には死人だけしか現れて来ない。従って退っ引きならぬ人間の相しか現れぬし、動じない美しい形しか現れぬ。思い出となれば、みんな美しく見えるとよく言うが、その意味をみんなが間違えている。僕等が過去を飾り勝ちなのではない。過去の方で僕等に余計な思いをさせないだけなのである。思い出が、僕等を一種の動物である事から救うのだ。記憶するだけではいけないのだろう。思い出さなくてはいけないのだろう。多くの歴史家が、一種の動物に止まるのは、頭を記憶で一杯にしているので、心を虚しくして思い出す事が出来ないからではあるまいか。

上手に思い出す事は非常に難かしい。だが、それが、過去から未来に向って飴の様に延びた時間という蒼ざめた思想(僕にはそれは現代に於ける最大の妄想と思われるが)から逃れる唯一の本当に有効なやり方の様に思える。成功の期はあるのだ。この世は無常とは決して仏説という様なものではあるまい。それは何時如何なる時代でも、人間の置かれる一種の動物的状態である。現代人には、鎌倉時代の何処かのなま女房ほどにも、無常という事がわかっていない。常なるものを見失ったからである。」

小林秀雄『無常という事』1942年7月「文学界」文藝春秋社

司馬遼太郎については、確かに「司馬史観」という言葉もあり、彼にも「ある種の視点」が存在するのは事実でしょう。そもそも、何らかの視点がなければ、文章は書けないとも思われます。ただ、司馬遼太郎の小説を読んでいる私に、『無常ということ』がよぎるのは、彼が歴史上の事柄について、様々な資料をもとに、「上手に思い出す」ように描こうとしているように感じられるからなのかもしれません。

▶「長安留学」が空海に与えた「普遍的世界観・宇宙観」

司馬遼太郎は、その「想像力・上手に思い出すこと」によって、ここではそのほんの一部の引用にとどめますが、当時の「長安」を「どう表現したらよいか?」と思案しながらも、「史書」、「研究書」の参照は勿論、例えば「唐詩」を数多く引用すること等で、見事に「長安」を「思い出し」「再現」しているように思えます。

空海にとって、その「長安」のいちいちの生活や街角での極めて多文化的な賑わいを、実際に体験することなくしては、その「世界観・宇宙観」は生まれなかったのでしょう。

「空海は、すでに長安のなかにいる。

歴史の奇跡といえるかもしれない大唐の長安の殷賑を、どう表現していいか。空海の幸運は、生身でこの中にいたことであった。かれはこの世界性そのものの都市文化の中で存在するだけで、 東海の草深い島国にいるときに観念でしかとらえることができなかった文明とか人類とかというものを、じかに感得することができたにちがいない。ちなみに、空海は、ながい日本歴史のなかで、国家や民族という瑣々(ささ)たる(空海のすきな用語のひとつである)特殊性から脱けだして、人間もしくは人類という普遍的世界に入りえた数すくないひとりであったといえる。その感覚の成立は、あるいは長安というるつぼを経なければ別なものになっていたのではないか。」

「唐朝の祖に異民族の血が入っていたせいか、あるいは唐の皇帝は同時に周辺の民族から〈天可汗・テングリハン〉として推戴されていたせいでもあるのか、この王朝には人種差別の意識がまったくないといってよかった。異民族もまた高官に昇る例が多く、さらには唐の士人をあげて異国の文物を珍としたため、この長安には各地からきた非漢民族が多く住む。長安の都市人口が百万人(外山軍治氏 推定)といわれるが、その1パーセント(現在の研究では5~10%)が、異民族であった。とくに、容貌と文化を異にする西域人が、この帝城の都市文化にもっともつよい異彩をあたえている。

胡人という言葉は元来漠然と異民族をさしてきたにおいがある。が、唐の詩人が長安の都市風俗を詠むばあいに用いる胡女、胡姫、胡旋舞、胡酒、胡食というふうな場合の胡は、白皙の西域人およびその故郷をさすことが多い。〈鬈髪の胡児、眼睛縁なり〉という李賀の詩は、そういう容貌の少女が、夜、高楼にのぼって高く膝をたて、月にむかって横笛を吹く情景を描写している。〈一声、天上より来るに似たり、月下の美人、郷を望んで哭く。〉長安の詩人の詩情をそそるのに、彼女たちは好箇の存在だったであろう。その風俗だけでなく、その音楽も長安のひとびとをつよく刺激した。家々では胡楽を学ぶ、ということが流行していたらしく思えるし、胡楽の調べをいたるところで耳にすることができた。

こういう刺激に、空海が鈍感だったはずがなかった。この刺激がかれの内部に入りこんだとき、かれの思想にどのような影響をあたえたかは、痕跡が明瞭でないが、すくなくとも空海は体中で 世界というものを感ずることができたであろう。」(『空海の風景』)

左:西安市(長安)大雁塔遠景:大慈恩寺境内にあり652年に唐の高僧玄奘三蔵がインドから持ち帰った経典や仏像などを保存するために建立。7層64mの仏塔。ユネスコ世界遺産。従って空海の留学時(804-806)には既に存在し空海も見たはずです。

右:大雁塔の7階からの西安市の眺め。

筆者撮影2017年12月

▶「文明≒普遍」と「文化≒個」と日本…

さて、今回、『空海の風景』を部分的に読み直しましたが、ふとこんなことに気付きました。『空海の風景』執筆当時の司馬遼太郎の心境?心情?についてです。『空海の風景』は1973年(昭和48年)1月~1975年(昭和50年)9月「中央公論」に連載し中央公論社より刊行されました。彼が50~53歳頃です。

その同時期に、『翔ぶが如く』も連載していました。1972年(昭和47年)1月~1976年(昭和51年)9月に「毎日新聞」朝刊で連載し「文藝春秋社」より刊行。年号をみれば正確には『翔ぶが如く』の執筆中に『空海の風景』の執筆を開始、完了しています。

『翔ぶが如く』はNo.6「また孫文のいた頃」でも論じましたが、西郷隆盛と大久保利通の「新国家建国の理念」の対立を中心に「西南戦争・武士文化終焉」までを描いた小説で、文春文庫で全10巻、司馬遼太郎の最長編小説です。

「西郷は国家の基盤は財政でも軍事力でもなく、民族がもつ颯爽とした士魂にありとおもっていた。そういう精神像が、維新によって崩れた。というよりそういう精神像を陶冶してきた士族のいかにも士族らしい理想像をもって新国家の原理にしようとしていた。しかしながら出来あがった新国家は、立身出世主義の官員と、利権と投機だけに目の色を変えている新興資本家を骨格とし、そして国民なるものが成立したものの、その国民たるや、精神の面でいえば愧ずべき土百姓や素町人にすぎず、新国家はかれらに対し国家的な陶冶をおこなおうとはしない。こういう新国家というものが、いかに将来国庫が満ち、軍器が精巧になろうとも、この地球において存在するだけの価値のある国家とはいえない、と西郷はおもっている。」〈中略〉「国家は会計によって成り立つものにあらず。ということを、西郷はさまざまな表現で言った。高き、見えざるもので成り立つ、これを失えば品位の薄い国家になる、そういう国家を作るためにわれわれの先人達が、屍を溝に曝してきたのではない、と西郷はいうのである。」

『翔ぶが如く』「激突」(No.6「また孫文のいた頃」)

勿論、実際のところそれほど単純なものでもないのでしょうが、ザックリと言ってしまえば、西郷の「建国理念」は「武士道を基礎に置いた教育(≒未来)」であり、大久保のそれは「財政≒富国強兵・殖産興業(≒現実)」でしょう。その是非を論じているわけではありません。つまり、「財政≒富国強兵・殖産興業」という欧米列強を意識、即ち「普遍」を優先して、西郷にとっての「日本の根幹であった武士文化」が滅びる話です。「武士道」という文化が葬られた話になります。

司馬遼太郎は『翔ぶが如く』において「士道文化が滅びたこと」について考えを深める一方で、『空海の風景』では、大陸の古典(儒教・道教・仏教=普遍思想)を、アジアの片田舎で直感的に察知した空海という天才が、実際に長安に留学し、「普遍」という概念を体感し、探求し、そして「密教=普遍哲学」として日本にもたらした過程を描いています。別に善悪・正否ではありませんが、ほぼ正反対の事柄を同時に考えていたわけです。

これらの執筆時の司馬遼太郎について考えると大変興味深く、エッセイから対談集から…多くの資料が残っていますから、実際、司馬遼太郎が何を考えていたか、詳細な研究もあるのかもしれませんが…今そこに立ち止まる余裕はありません。ただ、実際どうだったのでしょうか…気にはなります。

まあ、「文化」と「文明」どちらも大切なわけですが、ふと思うに、日本は島国のせいか「普遍」はあまり好まれないような気はしますが、それは私の個人的な印象なのかもしれません。いや…そうでもないかもしれません。今、司馬遼太郎がこんなことを書いていたのを思い出しました。このコラムのNo.2「先ず日本について」にも登場した『この国のかたち』の冒頭、第1章です。

「ー 日本人は、いつも思想はそとからくるものだとおもっている。

と、私が尊敬する友人がどこかに書いていた(正確に引用したいのだが、どの本にあったのか、記憶にない。だから著者名もさしひかえざるをえない)。

この場合の思想とは、他の文化圏に入りこみうる ーつまり普遍的なー 思想をさす。古くは仏教や儒教、あるいはカトリシズム、回教、あたらしくはマルキシズムや実存主義などを念頭においていい。

むろん、かつての日本がそういうものを生み出さなかったというのは、べつにはずかしいことではない。普遍的な思想がうまれるには、文明上の地理的もしくは歴史的条件が要る。たとえば、多様な文化をもつグループ群が一つの地域でひしめきあい、ときに殺しあうという条件のもとで歴史が熟する(あいまいなことばだが)と、グループ群を超えた普遍的思想が出てくる。それらが取捨されて、やがて一つの普遍的思想のもとにひとびとが服することによって秩序の安定を得る。

中国でいうと、春秋戦国の諸子百家の思想群が、やがて儒教の勝利になり、国教化した、といったようなものである。

あるいは、古代中国の土俗の中で息づいていた家族主義が、孔子によって、大陸内部の諸民族のレベルを超えた普遍性をあたえられた、という例を思いえがいてもいい。

ともかくも、日本では、その種のものは自前で展開しなかった。

〈中略〉

ー日本人は、いつも思想はそとからくるものだと思っている。

とはまことに名言である。ともかくも日本の場合、たとえばヨーロッパや中近東、インド、あるいは中国のように、ひとびとのすべてが思想化されてしまったというような歴史をついにもたなかった。これは幸運といえるのではあるまいか。

そのくせ、思想へのあこがれがある。

日本の場合、思想は多分に書物のかたちをとってきた。

奈良朝から平安初期にかけて、命を賭して唐とのあいだを往来した遣唐使船の目的が、主として経巻書物を入れるためだったことを思うと、痛ましいほどの思いがする。

また平安末期、貿易政権ともいうべき平家の場合も、さかんに宋学に関する本などを輸入した。さらには室町期における官貿易や私貿易(倭寇貿易)の場合も同様だった。

要するに、歴世、輸入の第一品目は書物でありつづけた。思想とは本来、血肉になって社会化さるべきものである。日本にあってはそれは好まれない。そのくせに思想書を読むのが大好きなのである。こういう奇妙な ー得手勝手なー 民族が、もしこの島々以外にも地球上に存在するようなら、ぜひ訪ねて行って、その在りようを知りたい。」

司馬遼太郎『この国のかたち』1.この国のかたち「文藝春秋」1986年3月号

ちょっと話が遠くに行き過ぎましたね、以下は追記のオマケです。

上記『空海の風景』で引用されている李賀(791-817)の詩が気になったので調べてみました。因みに空海(774- 835)の長安留学が804年-806年ですから、同時代ではあります。そしてこれは「唐詩」であり、極めて「文化度の高いもの」ではありますが、2025年の今現在でも私が感動してしまうのはこれも「普遍」なのでしょう。ただ、別の意味での「普遍」、おそらく「藝術の本質」である気はします。

題意:西域出身の巻き毛、瞳が緑色の少女が夜、笛を吹くと、故郷を思い出したり、辺塞にいる我が夫のことを思い出したりして、切な過ぎるので笛を吹くことを止めてほしい。

「龍夜吟」 李賀

鬈發胡兒眼晴綠 高樓夜靜吹橫竹

一聲似向天上來 月下美人望鄉哭

直排七點星藏指 暗合清風調宮徵

蜀道秋深雲滿林 湘江半夜龍驚起

玉堂美人邊塞情 碧窗皓月愁中聽

寒砧能搗百尺練 粉淚凝珠滴紅線

胡兒莫作隴頭吟 隔窗暗結愁人心

「龍夜の吟」

鬈髪(けんぱつ)の胡児(こじ)、眼晴(がんせい)緑にして、高楼、夜静かにして横竹を吹く。

一声似たり、天上より来たるがごとく、月下の美人、郷を望みて哭(な)く。

直排(ちょくはい)せる七点の星を指で蔵(かく)し、暗(ひそ)かに清風に合す、宮・徴(きゅう・ち)の調べ。

蜀道秋深く、雲は林に満ち、湘江、半夜、龍驚き起つ。

玉堂の美人、辺塞の情、碧窗(へきそう)の皓月愁中に聴く。

寒砧(かんちん)、よく搗(う)つ百尺の練、粉涙、珠を凝らし紅線に滴(したた)る。

胡児(こじ)隴頭の吟を作すこと莫(なか)れ、窓を隔てて暗に結ぶ愁人の心。

鬈髪(けんぱつ):巻き毛・縮れ毛。ここでは「胡人(西域民族)の特徴的な髪型」。

胡児(こじ):西域異民族の少女。唐詩では笛や琵琶の名手としてしばしば登場する。

眼晴(がんせい):目の瞳のこと。緑色の澄んだ瞳を強調。

横竹(おうちく):横笛のこと。

直排七點星(ちょくはいしちてんせい):一列に並んだ7つの笛の穴。

宮・徴(きゅう・ち):中国音楽の五音階の二つ(宮はド、徴はソに相当)。旋律の調子を示す。

蜀道(しょくどう):蜀(現在の四川省)へ通じる険しい道。唐詩では辺塞・寂寥の象徴。

湘江(しょうこう):湖南省を流れる川(湘水)。楚の国の伝説・悲哀の象徴として用いられる。

玉堂(ぎょくどう):宮殿・貴族の住む立派な建物。美人の居所。

辺塞(へんさい):国境の砦・辺境の地。

碧窗(へきそう):青緑色の窓や窓辺の情景。優美な邸宅のイメージ。

皓月(こうげつ):白く輝く月。

寒砧(かんちん):寒い季節に衣を打つ砧(きぬた)。古来、孤独や愁いを象徴する音。

練(れん):精製された白い絹布。

粉涙(ふんるい):粉のように細かい涙。ここでは美人の涙を白粉(おしろい)のように喩える。

紅線(こうせん):赤い糸。涙が落ちて濡れるさま。

隴頭(ろうとう):隴山(陝西省と甘粛省の境)の峠。西域に通じる関門。

吟(ぎん):詩歌を詠む・歌うこと。

暗結(あんけつ):ひそかに心を結びつけること。感情を深くかき立てること。

現代語訳

「龍夜の吟

鬈髪(巻・縮毛)の胡児が緑の眼をして、しずかな夜に高楼で横笛を吹く。

その声は天上からおちてくる ようで、月下の美人はそれをきくと故郷を望んで哭する。

胡児は排列された七点の星に似た笛孔を指でおさえ、その音は知らず知らず清風が宮音徽音を調和させるのとビッタり合うている。

たとえば秋深くして蜀道で雲が林に満ちたときの如く、又夜半に湘江で竜が驚いて起ち あがるときの如くである。

これをきくと、玉の座敷にいる美人は辺塞の情を起し、明月の照らす碧の窓下で愁ながらにききいるのだ。

音さむき砧で百尺の練を搗(つ)きながら、おしろいまじりの涙が珠を凝らして紅の線のうえにと滴ってくる。

胡児よ、どうか「隴頭吟」(笛の曲、鼓吹曲の中にある題名)などを吹いてくれるな、愁いある美人の心は、窓のこちらがわで人知れず結ぼれるのだ。」

鈴木虎雄 注釈『李長吉歌詩集』・1969年・岩波文庫

.svg)