国際交流・留学にすぐには役立ちそうにない教養講座㊾

ー世界に「日本が存在していてよかった」と思ってもらえる日本に…

No. 49 高秋の「孫文のいた頃」

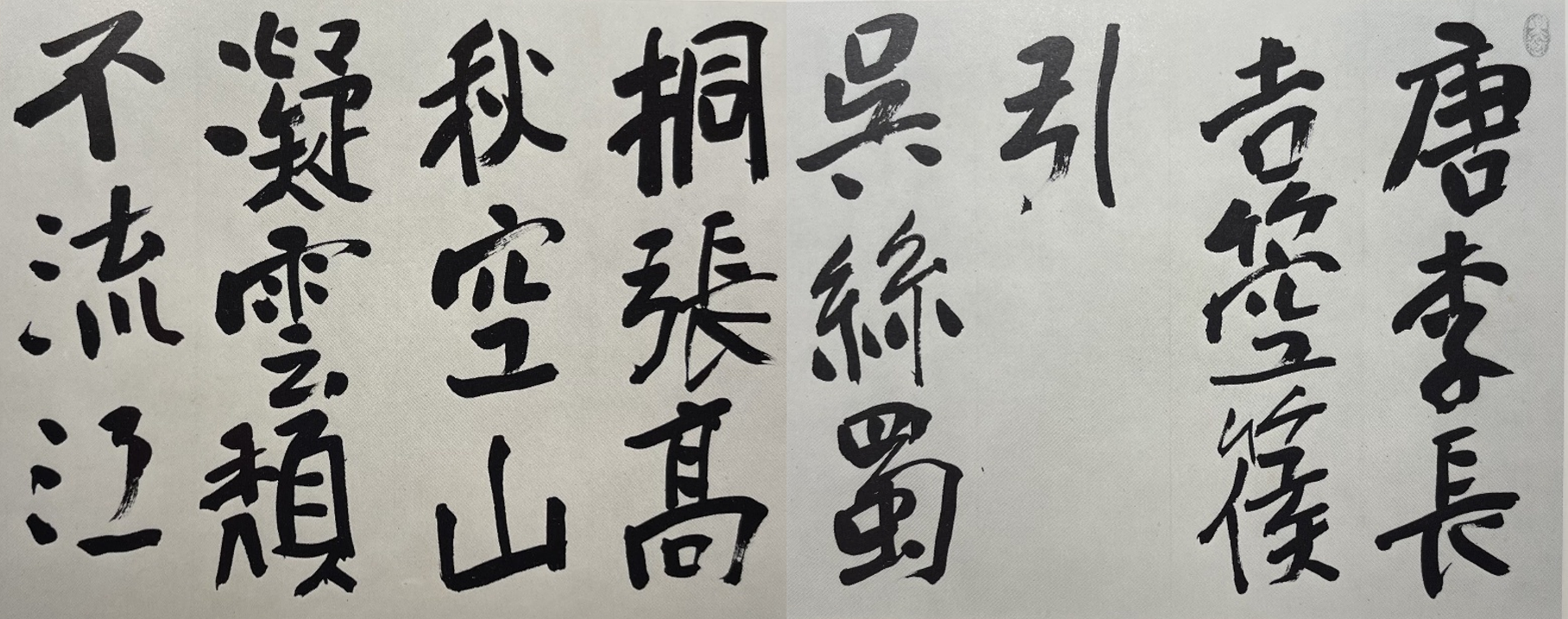

吳絲蜀桐張高秋 空山凝雲頹不流 李賀『李憑箜篌引』

吳絲、蜀桐、高秋ニ張レバ、空山、雲ヲ凝ラシテ頹レテ流レズ 李賀『李憑、箜篌ヲ引ク』

春の朝でも 我がシシリヤのパイプは秋の音がする 幾千年の思いをたどり 西脇順三郎『ギリシア的抒情詩-「カプリの牧人」』

李賀(りが・李長吉791-817)

呉絲蜀桐:名品とされる「呉の弦」と「蜀の桐胴」、高秋:晴れ渡って空が高く見える秋、空山:静かな山、雲頹不流:雲がピタリと静止して崩れそうで崩れない、流れない、李憑:箜篌の名人、箜篌:(くご)ハープに似た二十三絃の竪琴

西脇順三郎(1894-1982)

シシリア:シチリア島、パイプ:縦笛、カプリ:イタリア、ティレニア海の島名

倣 和漢朗詠集

李長吉の『李憑箜篌引』冒頭 會津八一書(昭和31年・1956・3月9日)

「李賀は早熟にして空想的な天才詩人であったがために、われわれは絵画的な表現よりも、もっと他の空想的な夢の様な刺戟に襲われる。然し美術史を研究するものにとっては、彼の詩の中から(美術)史的研究をする何程かの材料を見出し得る」『會津ハ一全集』第二巻所収「東洋美術史講義」)『會津八一の法帖』中央公論美術出版(1979年)

◆前回までの流れと復習

No.39「孫文のいた頃」辺りから「文化によって異なる時間の概念」をテーマに考えてきました。そして「No.42 孫文のいた頃」で「仏教の時間観」の考察に移り、ここで「時間とは即ち存在である。」という「仏教・華厳哲学」の大命題に遭遇してしまいました。「仏教の時間観」を考えるために、井筒俊彦『コスモスとアンチコスモス ー 東洋哲学のために』(岩波書店・1989年)を頼りに「仏教・華厳哲学」の「存在論」から考え始めたのでした。そして「No.43~45 孫文のいた頃」の3回で、ほぼ「存在論」を終了し、次いで、「No.46孫文のいた頃」では、井筒俊彦の説く「〈東洋哲学〉としての〈仏教思想・存在時間論〉と〈イスラム思想・存在時間論〉の類似」について考えてみました。

さらに前々回の「No.47 孫文のいた頃」では、いよいよ道元の「時間論」へ入る手前として、日本語(漢字仮名交じり文)で記された『正法眼蔵』を、その背景にある「鎌倉リアリズム」という時代精神とともに見直してみました。そして『正法眼蔵』の「現成公案・げんじょうこうあん」の章において、道元は、「薪と灰」を例に挙げ「瞬間の非連続的連続」という時間概念を提示してきました。

「時間とは即ち存在である」なら、確かに瞬間、瞬間に変化、変容している世界を思えば、時間も「時々刻々・瞬間の非連続的連続」という「時間概念」になるのでしょう。そしてこの先に前回「No.48 孫文のいた頃」において、「時々刻々」を超えた「第2の観想的時間意識」が待ち受けていたのでした。

「〈時々刻々〉を超えたところに生起する第2の観想的時間意識。それを私は、仮に、マンダラ的 ー より正確には、胎蔵マンダラ的 ー 時間意識と呼ぶ。常識的に言えば、それは時間ではなくて、むしろ無時間であり超時間である。このような内的状態にあるとき、人はもはや時間の中にはいない。時間を超出している、という。だが、それは本当に時間を超えること、あるいは無時間性の体験なのであろうか。」(「No.48 孫文のいた頃」)

この「胎蔵マンダラ的時間意識」という説明に遭遇して、これを理解するためには先ず「曼荼羅」そのものについてある程度考えざるをえません。そして「曼荼羅」を考えるということは、即ち「真言密教」や空海(774-835)について考えざるをえず、それらをひとまずザッと振り返りました。今回は、曼荼羅の「基本概念」を考えた上で、井筒俊彦の言う「胎蔵マンダラ」における「無時間性」、「超時間性」に進みたいと思います。

◆「曼荼羅」の歴史と基本定義

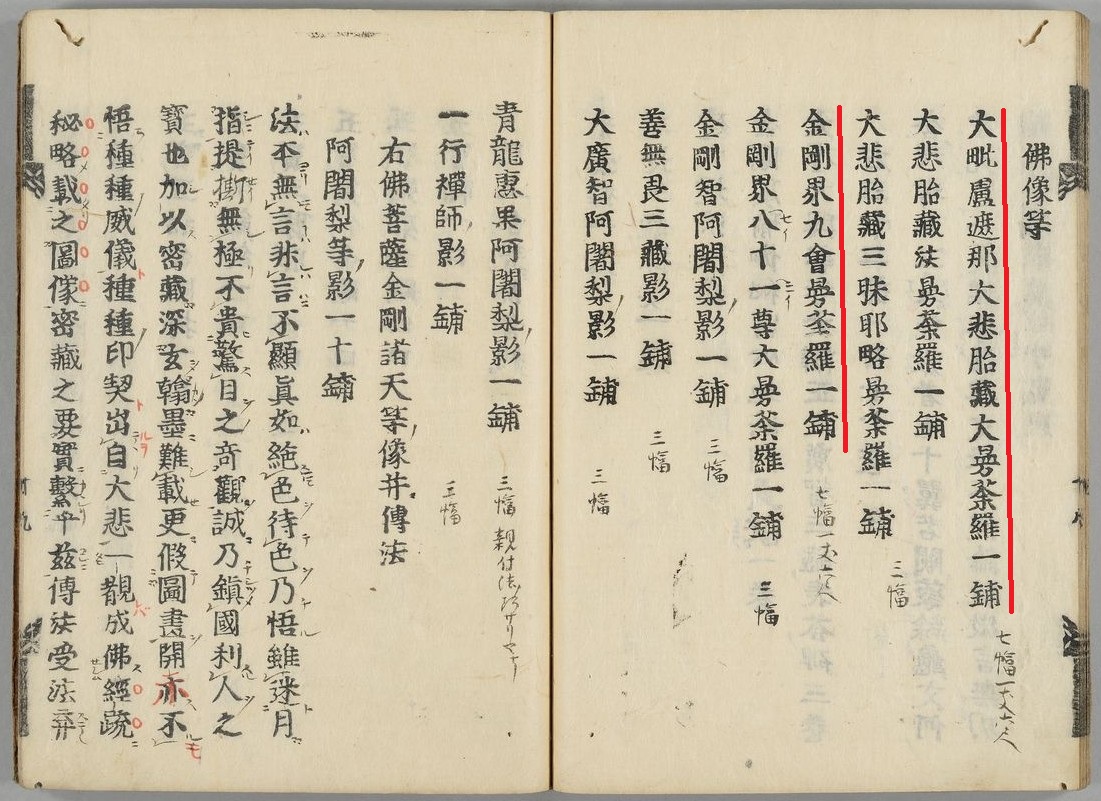

日本に初めて正式に「曼荼羅」が到来するのは空海によります。空海が唐から請来した新旧訳経、梵字真言、論疏章、曼荼羅、法具等、およそ465点の目録『御請來目録・ごしょうらいもくろく』(大同元年・806)にその記録があります。この目録における「胎蔵」「金剛」2種類の曼荼羅の名称は『大毘盧遮那大悲胎蔵大曼荼羅・だいびるしゃなだいひたいぞうだいまんだら』と『金剛界九会曼荼羅・こんごうかいくえまんだら』です。

因みに胎蔵曼荼羅にみえるこの「大悲」ですが、所謂「悲しい」の意ではなく、大乗仏教において重要概念でもある「衆生の苦しみに共感して、苦を取り除こうとする心」の意です。「慈悲」の熟語がありますが、「慈=他者に楽を与えようとする心」「悲=他者から苦を除こうとする心」です。

『御請來目録』古活字版*(慶長‐元和・1596‐1623頃)京都大学附属図書館蔵

オリジナルは現存せず、最澄(766‐822)による写本が、国宝として東寺(教王護国寺)あります。

わざわざ写真を揚げたのは、この空海の『御請来目録』を調べるうちに、写本の存在は理解できるものの、なんと数種類もの「古活字版*」の存在を知り、「目録」まで「古活字本」にして流布していたのかと…驚いたからでした。

古活字版:日本における初期(16世紀末~江戸初期)の活字本の総称(「活字」は木製あるいは金属製)

木活字版:「活字」の素材が木のもの(時代は特に限定されない)

版木刷り:版全体を彫る。「活字不使用」17世紀半ば以降、明治初期まで。活字印刷は急速に衰退しほぼすべて版木刷りになった。

さて、今回はここから始めます。井筒俊彦による「マンダラ定義」に入る前に、前回「No.48孫文のいた頃」でも引用しましたが、司馬遼太郎の歴史小説『空海の風景』からの一節をご紹介します。空海が長安の青龍寺で、恵果阿闍梨(けいか・あじゃり)より「灌頂・かんじょう」を受ける場面に登場する「曼荼羅」です。

「灌頂とは、文字どおり、水を頭の頂辺にそそぐということで、もともとインドの王が即位するときのもっとも重要な儀式であった。仏教においても、菩薩が修行の階程を終えて仏の位にのぼるとき、灌頂がおこなわれるとされるが、おそらく地上の即位式から連想されたものであろう。密教では、これが儀式として取り入れられた。灌頂にはさまざまある。キリスト教の洗礼にやや似て、信徒に対し結縁(けちえん)のためにやるという結縁灌頂もあるが、もっともおもおもしいものは、法をゆずり与えるときの灌頂であった。瓶に入った五智の水とよばれるものを行者の頭に灌ぎかけるのである。これらの灌頂の内容はいっさい秘密で、ひとに口外すべきものではないとされるから、空海が恵果から受けた灌頂がどのような光景であったかがわからない。」(『空海の風景』)

「灌頂の前に、投花(華)という儀式がある。灌頂を受ける者が灌頂壇に入ってゆくと、そこに曼陀羅の、いわば仏や菩薩たちの絵が置かれている。むろん曼陀羅は聖像や偶像ではなく、真理(大日如来)が宇宙で運動してゆく運動の発現形態を示すもの(胎蔵界)であったり、その運動が真理へ帰一してゆく形態を示すもの(金剛界)であったりする。密教にあってはその深奥を言葉で示すよりも図示して象徴としてひとに感じさせる方法をとる。要するに、空海の前に置かれているものは、画面の中で区分され、あたかも円運動しているかのような仏や菩薩たちの絵像であった。」(同上)

まあ、あれだけ複雑な画像ですから、単なる礼拝対象としての「聖像」や「偶像」ではないことは想像がつきます。少し話題がそれますが ー 私が感心しても仕方ないことかもしれません ー が、司馬遼太郎が、この数行で「曼荼羅」について、一般読者にもわかるように簡潔に言い表していますが、それにしても、どれほど深く学んだ末のことかと、思うべきでしょう。そして、井筒俊彦の「マンダラ」の定義は下記です。

「マンダラ(mandala)-「マンダ」(manda)とは、もともと、牛乳を精醇(せいじゅん)して得られる「醍醐」を意味する。比喩としては、事物の一番貴重なところ、精髄。まさしく「本質」、一切事物の存在深層にひそむ「本質」である。ことさら、存在深層という言葉を添えたのは、ここで考えられている「本質」が、事物の存在表層に理性が見出す普通の意味での「本質」ではなくて、意識深層においてはじめて覚知される特殊な「本質」、つまり「元型」であることを明示するためである。が、この点についてはもうこれ以上言葉を費す必要はあるまい。

このような意味での「本質」マンダ、に-laを附加して、一切存在者の深層的「本質」構造を表示するもの、「元型」的「本質」の形象図、という意味を表わす。それが「マンダラ」だ。だから、こういう「本質」を、普通、仏教で解されているように、仏陀の「正覚*」「無上成等正覚*」の内容であると解するなら、マンダラとは、「正覚」を得た人の深層意識に現われた一切存在者の真の形姿の図示と考えてよかろう。「正覚」意識の見るがままに、全存在世界 ー内的世界と外的世界を合わせた宇宙全体ー の「本質」的(「元型」的)構造を形象的に呈示する深秘の象徴体系、それがマンダラと呼ばれるものなのである。」

井筒俊彦『意識と本質』岩波文庫・1991年

*「正覚・しょうがく」:完全な悟り、「悟り」:幅広い意味での覚り(仏・菩薩・聖者の段階も含む)

*「無上正等覚・むじょうしょうとうがく」:仏のみが到達する最高位の悟り

「正覚」という耳慣れない言葉が出てきますが、これは、いわゆる「悟り」のことを指すようです。その意味を踏まえるならば、司馬遼太郎の説明なども参考にしつつ、比較的理解しやすい説明であるかと思われます。

因みに、この岩波文庫の『意識と本質』は比較的知られた書物ですが、もともとは岩波書店が発行する月刊誌『思想』(創刊大正10年(1921)、哲学、歴史学、社会学系の論文を主に掲載)において、1980年6月-1982年2月まで連載されたものです。残念ながら、『コスモスとアンチコスモス』と同様、読んでの通り一般向けではありません…。がともかく進みましょう。

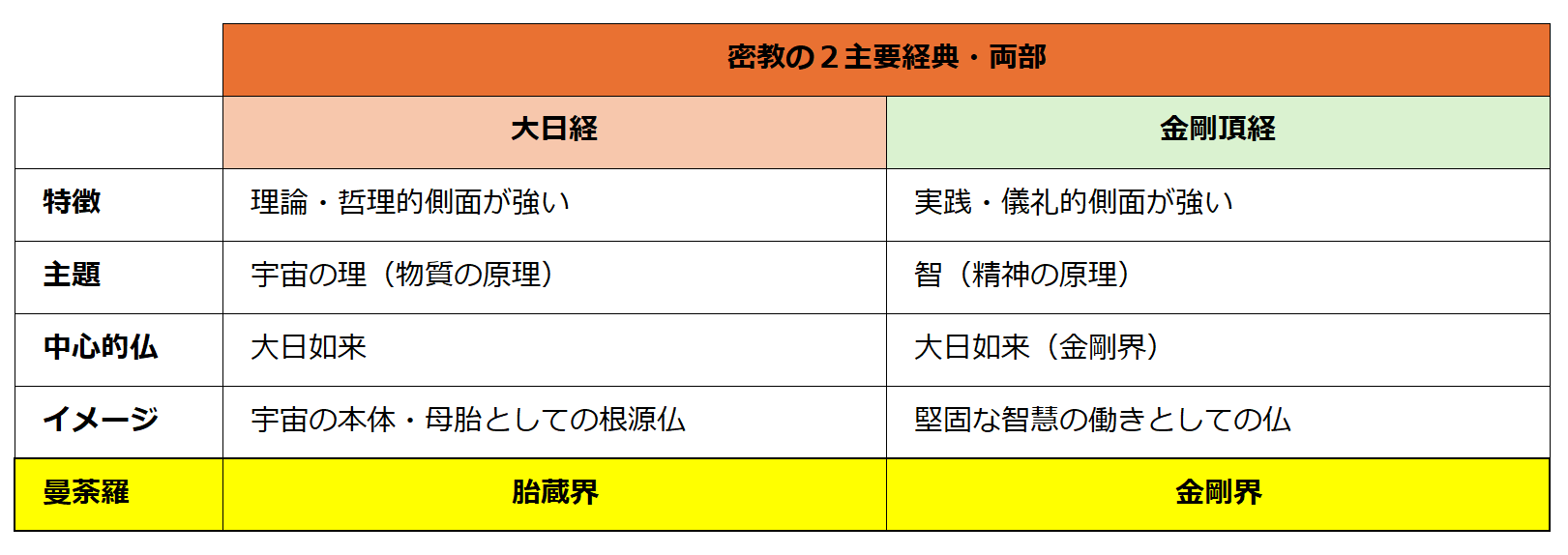

◆両部曼荼羅(「胎蔵」・「金剛」)

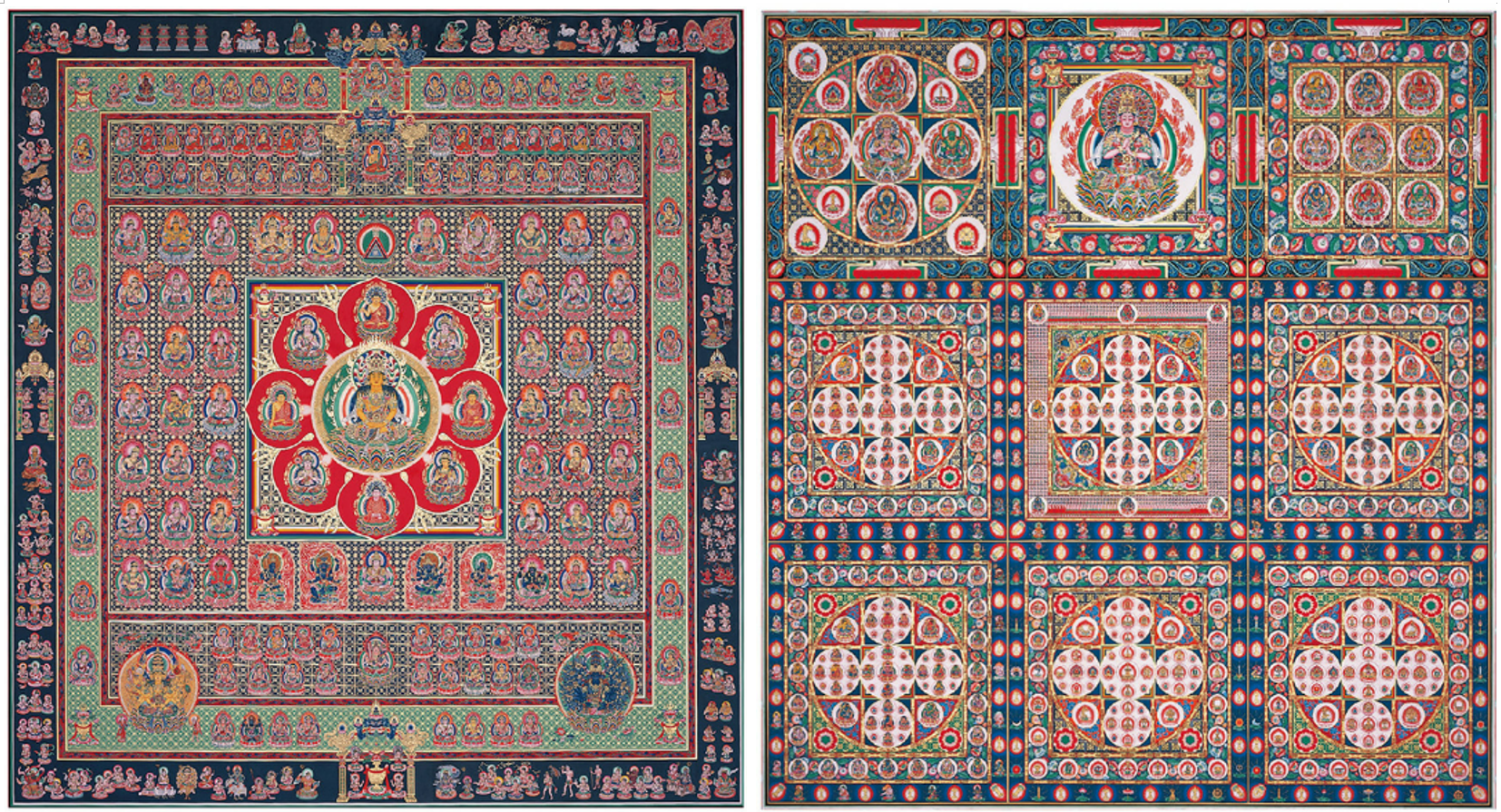

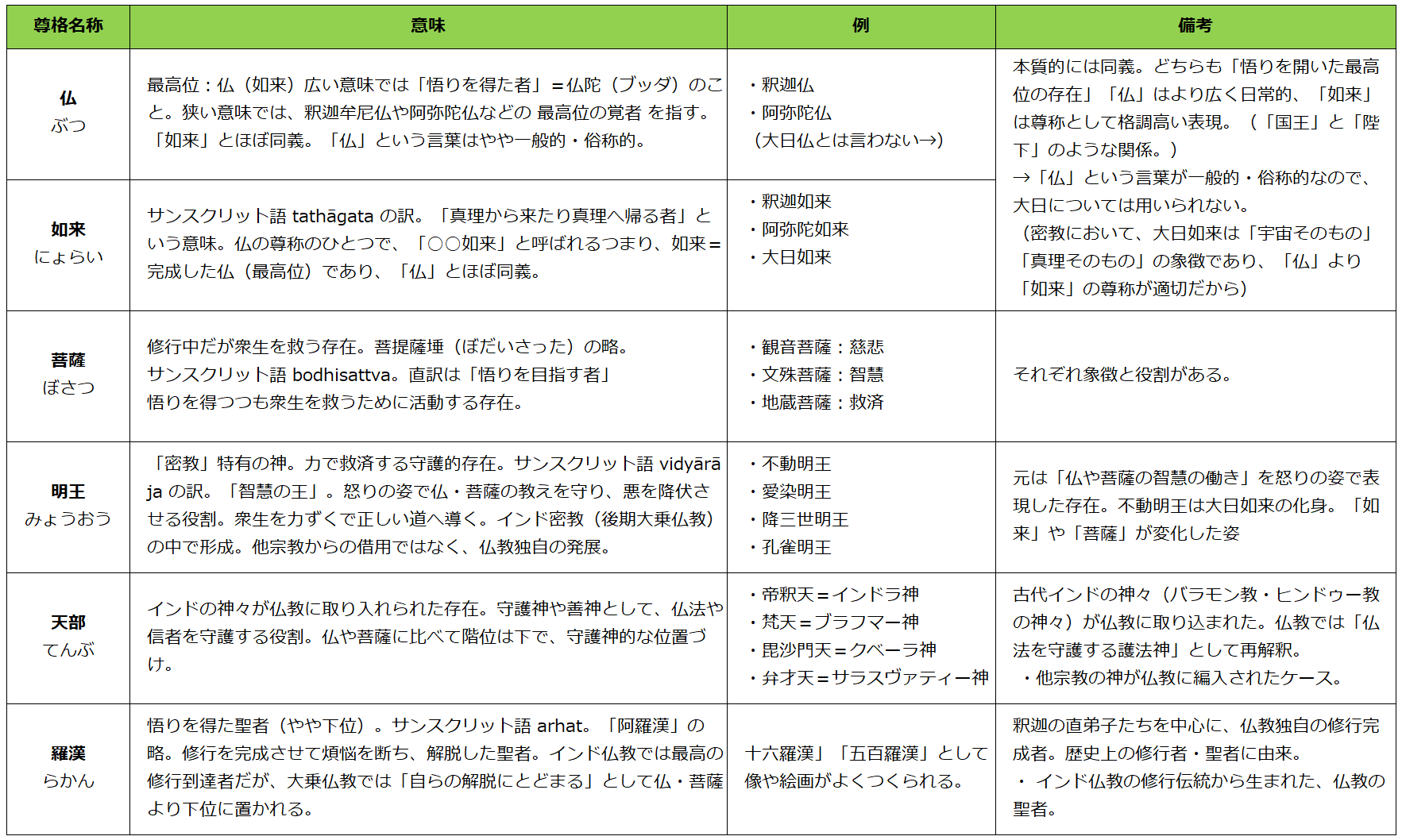

さて、それでは次いで「曼荼羅」が具体的にどのように構成されているのかを見ていきましょう。「曼荼羅」には、実際、「仏」だけでなく、「菩薩」「明王」「天部」など、さまざまな「諸尊」が描かれています。これらをすべて含めると、それぞれの曼荼羅に400尊以上、両部あわせておよそ1000尊近くが表されています。もちろん、各尊格にはそれぞれ詳細な意味や役割がありますが、ここでそれらすべてを取り上げることは到底できません。そこで、必要最低限の理解にとどめながら、全体像に迫ってみたいと思います。

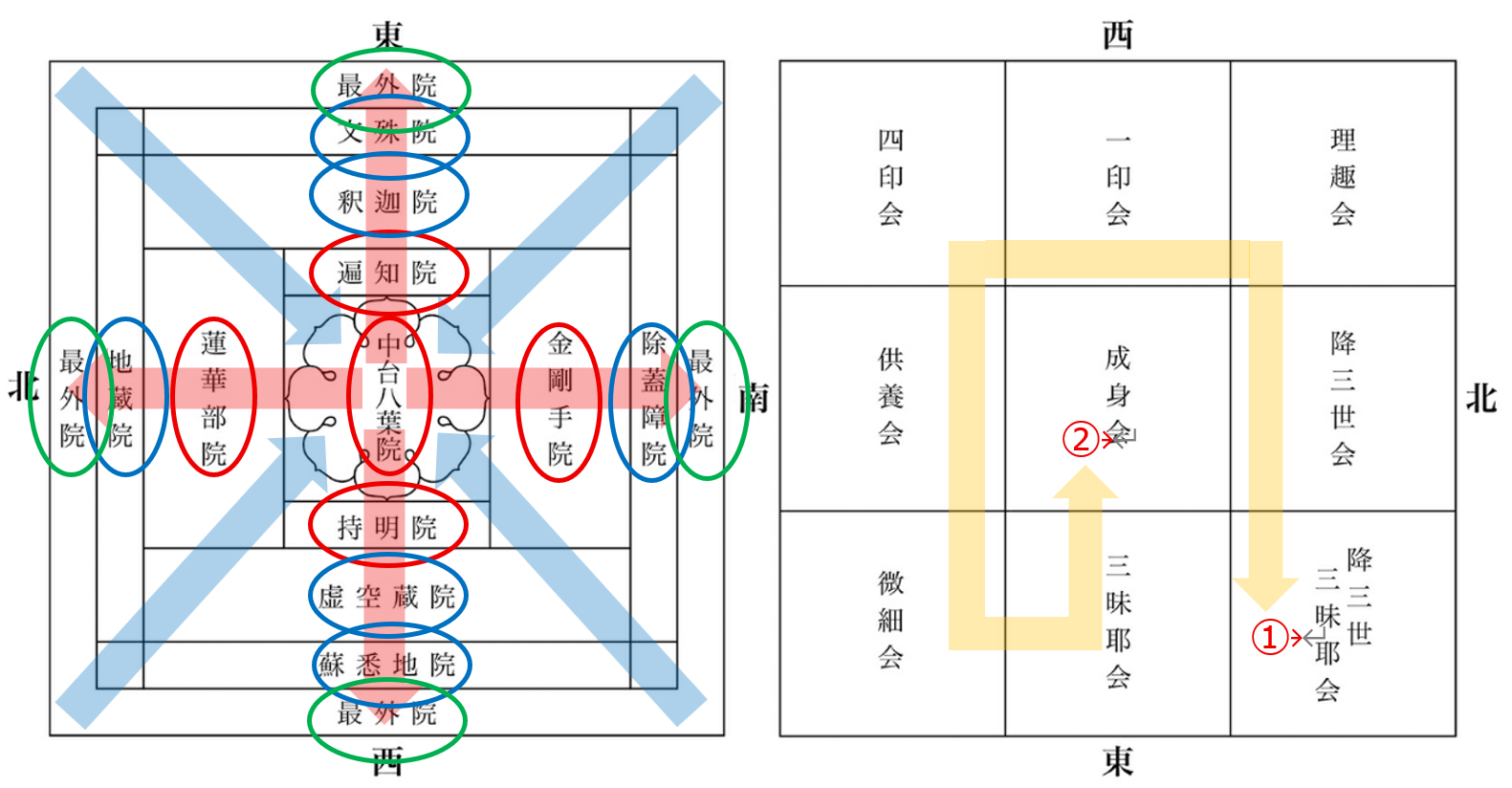

また、ここでは井筒俊彦の言う「胎蔵マンダラ的時間観」の理解を主題とするため、特に「胎蔵マンダラ」に焦点を当てて考えを進めたいと思います。ただし、前回「No.48孫文のいた頃」で取り上げたように、「曼荼羅」は「胎蔵・金剛」という「両部」一対で構成されており、「金剛界曼荼羅」も併せて考慮しなければ理解しにくい部分もあるようです。したがって、両部曼荼羅を見ていきますが、あくまでも「胎蔵マンダラとは何か?」という視点で考えて行きたいと思います。下記は復習になりますが、両部曼荼羅の基本整理です。(「胎蔵界」は「大日経」、「金剛界」は「金剛頂経」を根拠として「世界観」が構成されています)

左:胎蔵曼荼羅(東曼荼羅) 右:金剛界曼荼羅(西曼荼羅)「観蔵院蔵・染川英輔 画」

本来、この2つの曼荼羅(両部曼荼羅)は大日如来(像)を中心に東に胎蔵曼荼羅、西に金剛界曼荼羅を対面して向き合う形で安置する。No.48「孫文のいた頃」より

◆両部・界「曼荼羅」の構造

左:胎蔵曼荼羅の構造説明図 右:金剛界曼荼羅の構造説明図

小峰彌彦(こみねみちひこ・1945‐)『図解 曼荼羅入門』2016年・角川ソフィア文庫

『日本の美をめぐる-39〈空海と曼荼羅宇宙〉』小学館・2003年を基にして作図

◆胎蔵界曼荼羅

「大日如来の慈悲が放射され(赤矢印)、人々の願いが大日如来に集まる(青矢印)

大日如来は宇宙そのものであり、その中心である太陽の化身でもある。胎蔵曼荼羅では宇宙の中心としての大日如来を中央に描き、太陽の光が世の隅々にまで届くがごとく、その慈悲と徳が放射されるさまを表わす(赤矢印)。一方で、人々の願いが大日如来へと収斂していくさまも表わしている(青矢印)。大日如来の慈悲は、さまざまな救済の場面に応じて、最適の力をもつ仏に変化する。したがって、ここに登場する仏はすべて位と役割が異なるのである。」(『日本の美をめぐる-39〈空海と曼荼羅宇宙〉』)

「現存の胎蔵界(現図マンダラ)マンダラは、左右(南北)3重、上下(東西)4重の計12院(部分)からなっている。登場する尊格数は四〇九尊。方位は、上方が東である。」

頼富本宏『密教とマンダラ』(講談社学術文庫・2014年)

◆12院の意味(三句の法門)

では、この12院の意味、役割についてみてみましょう。大きく3つに分類できるようです。

下記の説明を基に作表

「中央の〈中台八葉院〉をはじめとする12院に対して、典拠となる『大日経』の第一章「入真言門住心品・にゅうしんごんもんじゅうしんぼん」に説く三句の法門(三つの言葉からなる大切な教え)を使って説明することが一般化している。ここでいう三句とは、「最高の知恵は、さとりの心をその原因とし(因)、大いなるいつくしみの心をその根拠とし(根)、それらの正しく、有効な働きを究極の目的(究竟)とする」という言葉であるが、その三句を、先述の12院に、次のように配当している。

すなわち、中央の本尊大日如来の徳性が密教の教義にのっとって外部へと遠心的に展開している(赤矢印)。と同時に、周辺のものたちが本尊に向かって帰依する(青矢印)という求心の構造があることを見逃してはならない。要するに交差する二種の流れが巧みに作用しているのである。マンダラとは、直線的・一方通行的な世界観ではなく、あくまで流動的でダイナミックな世界の実相を表現しているのである。」

頼富本宏『密教とマンダラ』(講談社学術文庫)

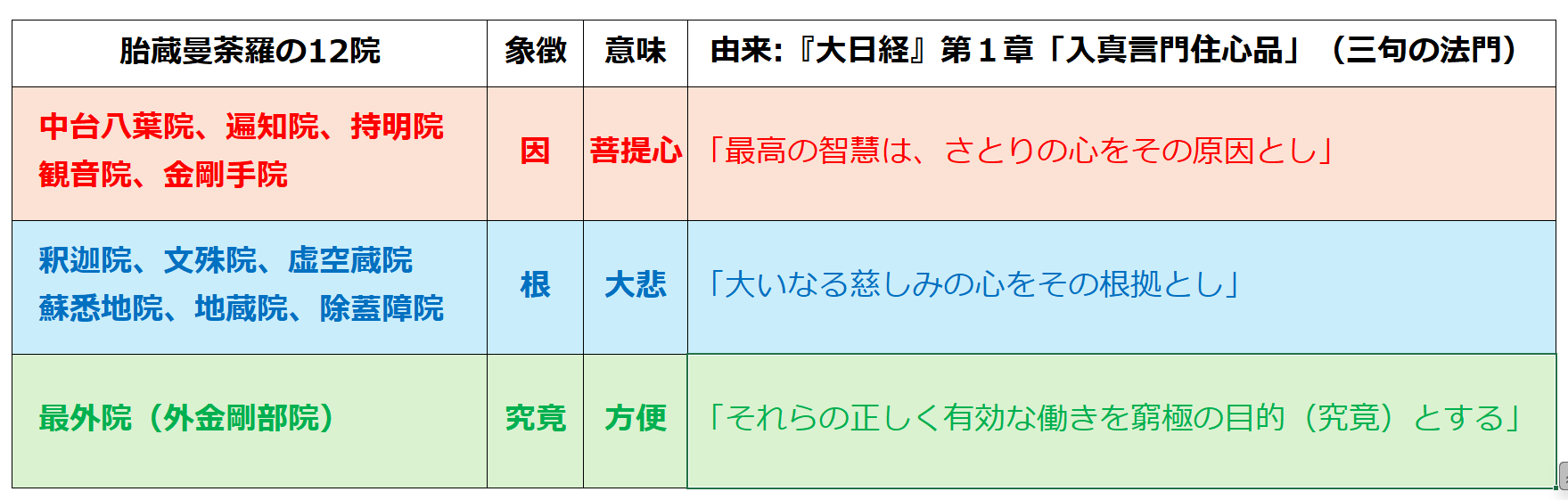

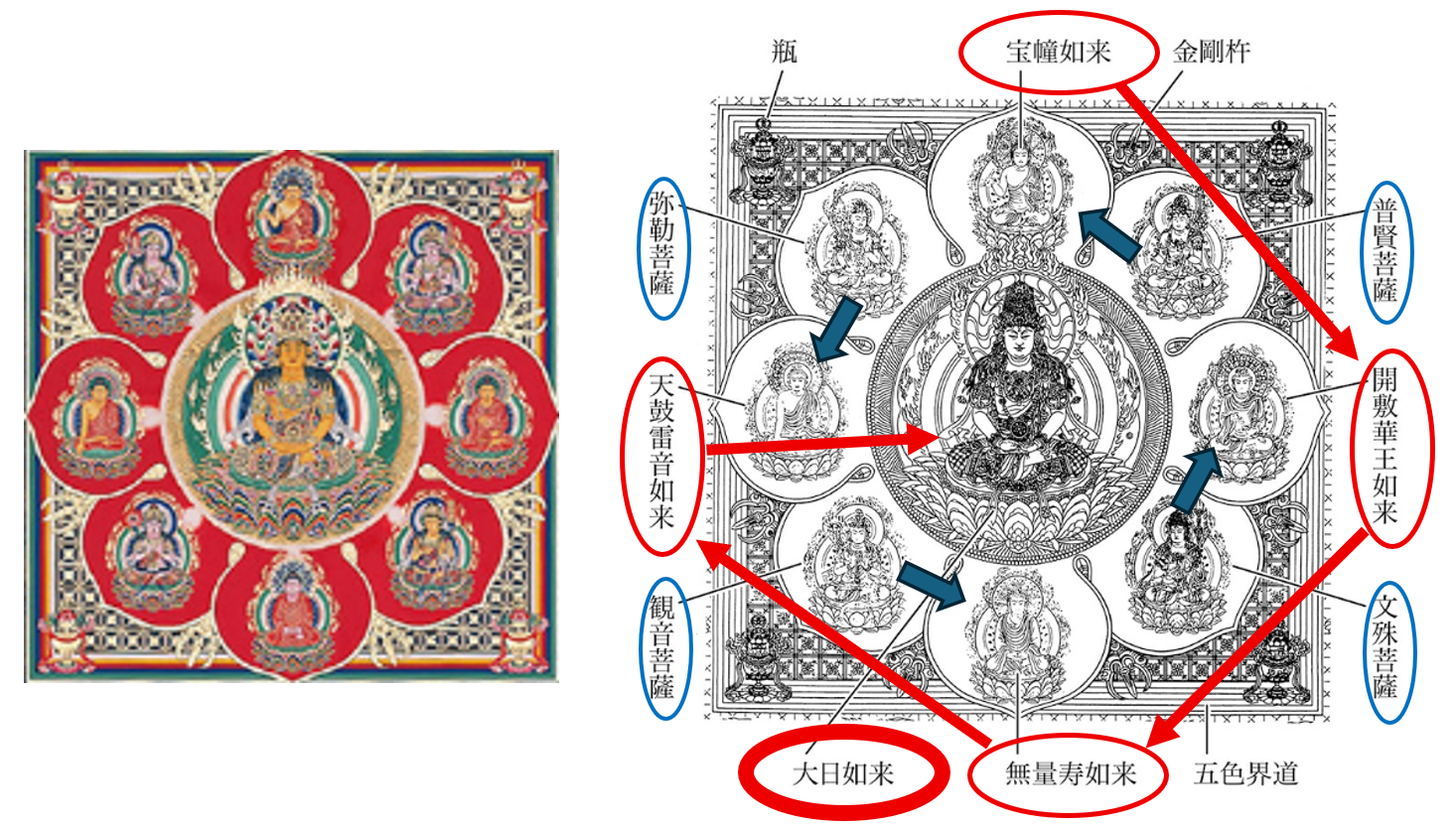

◆「中台八葉院・ちゅうだいはちよういん」の構成

あまり深入りはできませんが、必要最低限として、胎蔵曼荼羅の中核である「中台八葉院」(蓮弁デザインの部分)に描かれている、「如来」、「菩薩」の意味について、具体的に見て見ましょう。大日如来を中心に8尊(4如来、4菩薩)が描かれています。

赤矢印は「五転思想」の流れ。青矢印は「同一尊格の因果二身」即ち、同じ尊格であるが「悟り以前の菩薩」と「悟りを得た如来」(過去、現在、未来の二重同時性)。

「胎蔵曼荼羅」の中央「中台八葉院」小峰彌彦著『図解・曼荼羅入門』を基に作図

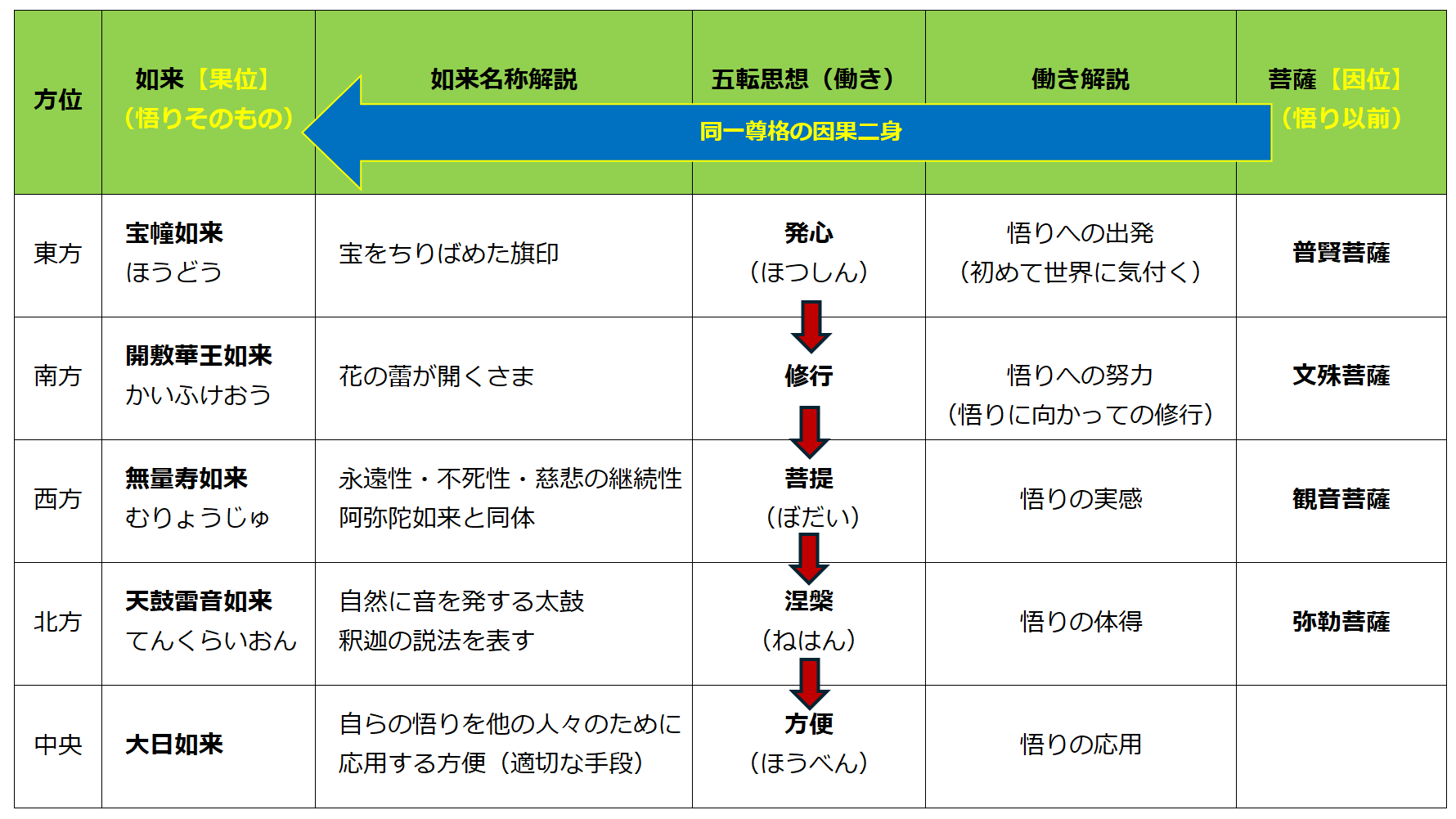

「中台八葉院」における「同一尊格の因果二身」と「五転思想」(大日如来と4如来、4菩薩の名称とそれぞれの役割。)上図と同様に青矢印は「同一尊格の因果二身」。真言密教では、如来は悟りを成就した姿(果位)、菩薩は修行中の姿(因位)て表され、菩薩と如来がペアで描かれる場合、「同一尊格の因果二身」という。赤矢印は「五転思想」の流れ。

小峰彌彦『図解・曼荼羅入門』・角川ソフィア文庫2016年を基に作表

◆「同一尊格の因果二身」と「五転思想」― 現在、過去、未来の同時性(無時間性・超時間性)

「同一尊格の因果二身」:

「蓮華の鬚蕊(しゅずい・花心の台)には大日如来が描かれています。そして蓮弁の東には宝幢如来、南には開敷華王如来、西には無量寿如来、北には天鼓雷音如来の四仏が坐しています。

さらに、東南には普賢菩薩、南西には文殊菩薩、 西北には観音菩薩、北東には弥勒菩薩の四菩薩が坐しています。

四方の如来は智徳を得た姿(果位)であり、四隅の四菩薩はその果徳を得る以前の姿(因位)を表しています。すなわち、普賢菩薩は宝幢如来のもとで悟りへの目覚めを発し修行することを表し、文殊菩薩は開敷華王如来のもとで修行し悟りにいたることを表し、観音菩薩は無量寿如来のもとで理想の境地にいたることを表し、弥勒菩薩は天鼓雷音如来のもとで理想の境地を目指し修行して人々に救いの手をさしのべる行為を表しているのです。」

さて、ようやくここで井筒俊彦の言う「仮に、マンダラ的 ー より正確には、胎蔵マンダラ的 ー 時間意識と呼ぶ。常識的に言えば、それは時間ではなくて、むしろ無時間であり超時間である。」を予感させる考え方が出てきたようです。

「五転思想(東因発心説)」:

「五転とは〈発心→修行→菩提→涅槃→方便〉のことで、釈尊が菩提心を発し、修行し、 菩提を得て、涅槃の境地に入り、その後に衆生済度の方便を実践した、その足跡になぞら えたものです。伝統的に中台八葉院はこの五転思想で解釈されますが、それには〈中因発心〉(〈中央〉から始まる)と〈東因発心〉(〈東〉から始まる)という二つの見方があります。

〈中因発心説〉は、大日如来が大悲心より人々を救うため発心し、宝幢如来で修行を示し、開敷華王如来で菩提を示し、無量寿如来で涅槃を示し、天鼓雷音如来で方便を示す、という解釈です。

これに対して〈東因発心説〉は、宝幢如来が発心、開敷華王如来が修行、無量寿如来が菩提、天鼓雷音如来が涅槃、大日如来が方便を示した、という過程を表すという解釈です。その違いは、〈中因発心説〉は大日如来が悟りの理を人々に示したものであり、〈東因発心説〉は悟りを求め発心修行する立場からこれを示したものです。いずれにせよ、これらは見方の相違であり、語ろうとする内容は同じものです。」(同上)(上の表では「東因発心説」を表しています。)また、「曼荼羅」では太陽の動きと同じように「東」から始まります。

「五転思想」(発心→修行→菩提→涅槃→方便)と「同一尊格の因果二身」即ち、修行中の「菩薩」(因位)と完成形の「如来」(果位)が、即ち「二重の無時間性」が同じ蓮弁の中に同じ大きさで描かれています。

そして今頃気付けば…、前述の「12院の意味(三句の法門)」にしても修行の過程を1枚の画像の中に表しているわけですから「無時間表現」なのでしょう。

さて、「胎蔵曼荼羅」における「五転思想」と「同一尊格の因果二身」において「時間観・無時間観・超時間観」の一端が見えたような気はします。

◆「万物の一挙開顕」「全体同時」を表現した胎蔵界マンダラ

「例えば胎蔵界マンダラでは、存在の太源である中心点から発出する創造的エネルギーが四方に拡がって周辺部に達し、そこからまたひるがえって中心部に戻る。ゼロ(あるいは、1)と多との間の交互の存在振幅(=意識振幅)が、そこに見られる。しかしそれは、水面の波紋の動きのように、時を追って次々に移っていく動きではない。始めから、全体が同時に現成しているのだ。

あたかも母の胎内に胎児が宿っているように、大日如来の仏性の中に一切の事物が合蔵されている、というふうに表現すると、いかにも存在可能性、存在潜勢態を認めるようだし、従ってまた、そこに、潜勢態から現勢態への進展の時間的経過を認めるかのように聞えるが、実はここでは母の胎内に宿された胎児は、その状態で出生の時を待っているわけではない。胎児は始めから生れているのだ。大日如来、すなわち絶対無分節者、の「元型」的自己分節とはそうしたものなのである。一切が、全部同時に現勢態にある。潜勢態のひそむ余地は、そこにはない。だが、一切が現勢態にあるというような存在のあり方は、意識深層においてのみ体験される事態であって、時間性によって根本的に規定されている表層意識の見る日常世界では、絶対に体験されることはない。つまり、事実、あるいは存在世界、の「元型」的「本質」構造を把握する能力は、表層意識にはないということだ。

井筒俊彦『意識と本質』岩波文庫・1991年

◆胎蔵曼荼羅の時間観

さて、ここで以前学習した「華厳存在論」(No.45‐48「孫文のいた頃」)を思い起こすと、結論は「存在」とは刻々と変化する「宇宙的全体的相互関連性」であり、「ただ一つのものの存在にも、全宇宙が参与する。存在世界は、このようにして、一瞬一瞬に新しく現成していく。」(井筒俊彦『コスモスとアンチコスモス』)でした。

この理解を踏まえるなら、「存在=時間」であり、そうならば「万物の一挙開顕」「全体同時」ということを理解できるような気はします。

即ち、いつも揚げる例ですが、「〈一粒の米〉に全宇宙の歴史が詰まっている」という比喩は比較的わかりやすいでしょう。そしてもしそうであるなら、それは同時に「全宇宙の〈存在も時間も〉、その一粒の中に充満している」(まさに「胎蔵界曼荼羅」のように)と考えることも、そう難しいことではないように思われます。

何やら我々の矮小な「時間観・歴史観」に繋がる話です。No.48「孫文のいた頃」の追記、小林秀雄の『無常ということ』の引用部分を読み返してみてください。

「胎児は始めから生れているのだ」、と言われると…、「菩薩」は始めから「如来」ということなのでしょうか?しかし…まあ、確かに「胎児≒宇宙≒米粒」と考えれば(分析的にそれ以前の何ものか〈様々な構成物質〉は分かりませんが)、それらを全部含めて、時々刻々と変化しながら、始めから、しかも今も、即ち、未来でも…存在した、している、するのでしょう…と、かすかに理解できなくはないような気はします。

ただ「一切が現勢態にあるというような存在のあり方は、意識深層においてのみ体験される事態であって、時間性によって根本的に規定されている表層意識の見る日常世界では、絶対に体験されることはない。」ここに登場する「意識深層」は「よほどの天才的思考力と想像力」或いは「具体的な修行」でしか到達できないのでしょう。私は今のところかすかに、雰囲気がわかったような気がするだけなのですが…皆さんはどうでしょうか…。

さて、今回長くなったのでこの辺りで擱筆。次回は短めに「金剛界曼荼羅」にふれてから、本来、考えていた道元の「時間論」に戻りたいと思います。

以上

2025年7月

追記 仏教における「尊格」の整理と「孫文のいた頃」の原点

上記、コラム本編で「曼荼羅」の説明をしてきましたが、多くの「尊格」が登場しました。以下に、なるべく簡潔に整理してみました。

さて、このような、或る意味、基本的なことについて何となく知っているような気になっていましたが、今回整理して初めてある程度理解できたような気がします…。それにしても実に知らないことだらけで、何やら暗澹とした気持ちにすらなります…。

ふと思い出したのは、高校卒業したて…大学受験の浪人をしていた頃に出逢った、梅原猛(大正14年・1925-平成31年・2019)の本(『哲学する心』)、振り返ればもう50年も前のこと…の中の『宗教的痴呆からの脱却』というエッセイです。すこし長くなりますが、その冒頭を引用しておきます。思えば、大学に入る前にこの本に出合えたことは私にとって幸運であり、この過激な章題を忘れたことはありませんでした。

そして、気づけば、このコラム『孫文のいた頃』の連載も、もう5年目に入りました。その執筆動機のひとつは、当時この本から受けた様々な影響でした。それ以来50年にわたり、いろいろと考えてはきましたが、なお解けぬまま残っている問いはたくさんあり、それは結局、「明治(孫文のいた頃)以来の日本の在り方」、或いは「日本とは何か?」ということについての「様々な疑問」です。まあ、結論、解答が出せるという性格のものではないということはわかっているのですが…。

「明治百年の大きな過誤― 私は今年(1966年)いくつかの論文で、日本人の宗教的痴呆について語った。宗教的痴呆とは、日本人が宗教について、とくに日本人の魂を形成してきた仏教について、まったく無知におちいり、その結果日本人の魂そのものが深さと影とを失い、低俗化したのではないかということである。

明治以後、百年にわたって、日本人はひどい宗教的痴呆におちいった。しかもこの痴呆は、自然の痴呆ではなくして、むしろ故意の痴呆なのである。徳川時代の末、日本は力において圧倒的優勢な西洋の列強の前にあって、おのれの国家が危いのを感じた。インドや中国がおちいった植民地化の運命がやがておのれの運命のようであった。このとき、日本のとるべき道は、この圧倒的に優勢なヨーロッパ文化の力を認め、むしろこのヨーロッパ文化、とくにその力の原因をなす科学技術文化をおのれのものとすることにより、ヨーロッパの列強に対抗することのようであった。つまりヨーロッパ化がヨーロッパの列強による植民地化から日本を救う唯一の道のようでもあった。

明治百年にわたる日本のすべての政治、経済、文化、教育の動きを考えるとき、このような歴史的状況がすべてその秘密をとく鍵であるように思われる。

たとえば、知識人の教育。大学に入るには英語、数学がもっとも大切な学課であるとされる。英語の学力はヨーロッパ文化をとり入れるにあたっての必要な条件であり、数学の力は近代技術文明をとり入れるにあたっての基礎条件なのである。英語や数学は日常的な日本人の社会生活に直接必要であったとは思われない。しかし英語と数学が知識人の基礎条件として要求されたところに明治百年の日本の文化の基本的方向が示されるのである。ヨーロッパ文明を取り入れることによってヨーロッパ並みの強国に、というのが明治の初めに日本がうちたてた国家理想であったのである。

このように外の文明をとり入れることに国家の関心が向くときに、内の伝統文化をなるべく軽く考えることが、外の文化をとり入れるにたいへん便利なこととなる。私は明治以後のナショナリズムと称するもの、日本の伝統を神道と天皇制と武士道で考える考え方は、明治の日本が行 なったヨーロッパ文化をうけ入れるために、なるべくおのれの伝統を単純化しようとするーつの自己認識、あるいは一つの自己誤認の産物ではなかったかと思う。

実際、日本の伝統を神道や天皇制や武士道で考える考え方は、西洋の列強の脅威のもとで、国学者や水戸学者によって考えられた考えであるが、国学者や水戸学者たちは、時代の必要から日本の伝統を強いもの、統一的なものにのみ求め、そのほかのものは強引に無視することを彼らの情熱的な日本主義の基底としたのである。いってしまえば日本が強い国か、やさしい国か、あるいは単純な国か、複雑な国かという問いは、彼らにとってどうでもよかったのである。むしろ一つの道徳的な誇りに統一された強い国、そういう自国についてのイメージを形づくることが、彼らにとってもっとも必要な歴史的課題であった。

こういう歴史的課題に応じた自己認識、あるいは自己誤認の方向が明治以後のナショナリズムというものの正体であったのである。

私は明治以後のナショナリズムはけっしてインターナショナリズムと相反する方向ではなくして、インターナショナリズムつまり欧化主義を支える自己認識が、ナショナリズム、すなわち国家主義と称せられるものであったものと思う。そこで日本の伝統文化がひどくゆがめてみられたのである。なによりもそこで仏教文化が見捨てられたのである。明治以後の日本の学校教育体系からまったく仏教に関する知識はしめ出されてしまった。われわれもわれわれの祖父や祖母が読んでいた経典が読めなくなってしまっている。教育を受ければ受けるほどむしろ仏教から遠ざかり、教育を受けた日本人ほど仏教に冷い目をなげかけてきたのである。

私はヨーロッパ哲学を勉強したが、明治以前には日本には哲学はなかったなどという哲学者の言葉を信じて、明治以前の思想、なかんずく仏教思想の中にろくなものがないと長い間思いこんでいた。

もちろん明治以後の日本においても、比較的日本人に尊敬された仏教はあるにはある。しかし注意してみると、そういう仏教教説は、どちらかといえば西洋的というより、西洋人が理解したり、興味をもったりしやすいものではなかったろうか。たとえば親鸞が懺悔の思想からみとめられ、禅が無の思想からみとめられるときに、親鸞の懺悔はキリスト教の懺悔との対比において、禅はヨーロッパの有の思想との比較において、現代の知識人に興味をもたれたのではないか。日本の文化を貫く独自なものをなるべく簡素化しようとする国家主義の精神により、日本文化における独自なものがみおとされたのが時代の風潮であったとすれば、このような風潮のなかにあって、わずかに独自なものとしてたてられたものも、実はあまりにもヨーロッパ的な目でみられた独自なものでなかったか。真の意味における日本文化の底を流れる独自なものはいまもなお忘却の淵に眠りつづけているのではないか。

たとえば大乗仏教の根幹にある大生命哲学。法華経にも大日経にも華厳経にも語られている巨大な宇宙的生命哲学。絶対永遠の生命がいろんな形であらゆるところに現われている。一なる自然の生命が実に種々さまざまな形をとり、そして光輝く深い個性的生命を無限に生み出している。こうした生命哲学についてほとんど日本の思想家たちは注意を向けようとしなかった。おそらく日本人は昔から神道により素朴な自然の生命哲学を持ったはずである。その生命哲学の上に〈密教〉が輸入され、そこに絢爛たる生命思想を生み出し、源氏物語や能を生み出す精神的条件をつくり出したはずである。このような点について日本人はまったく無知であったのである。あるいはまた〈心〉。ラフカディオ・ハーンは明治の日本人が持っていた〈心〉というものに驚異の目を向けた。〈心〉とは翻訳不可能な言葉のようであった。マインドでもなく、スピリットでもなく、インテレクトでもない。思いやりにみちたものであると同時に、たいへん思慮深く、同時に はなはだ情感的なもの、何よりもハーンを驚かしたのは、動物や植物ばかりか天地万物に〈心〉があるという日本人の考え方であった。ハーンは、この驚異を〈Kokoro〉という随筆集にまとめたが、〈心〉というものに日本文化のもっとも大きな特徴をみたハーンの目は鋭い。

ハーンにとって驚異の的であった〈心〉は、その後の日本人にとってなんらの驚異の的ではなくなった。やがて日本人は心を精神だの理性だの知性だのという言葉におきかえ、〈心〉の深い意味について何も考えようとしなかった。そして日本人はだんだんと理性的になり、知性的になったかもしれないが、〈心〉を失ってしまったのである。

〈心〉という言葉の中には日本人の歴史的な精神生活、神道や仏教の全伝統が含められている。古来の日本人はすべてのものに宿る〈たま・魂〉なるものを知っていた。すべてのものに霊が宿り、人間の霊は人間が死ぬと鳥となってどこかへ飛んでいく、古代の日本人が持っていた素朴な霊の崇拝に仏教の霊魂思想が加わっていく、とくに唯識(ゆいしき)仏教。日本へはじめて入ってきた仏教の一つである唯識仏教は、〈識〉すなわち心の深い内省を教えたのである。」

梅原 猛『哲学する心』(宗教的痴呆からの脱却・「大法輪」1966年)講談社文庫1974年

上記最後の部分に「唯識」について触れられています、井筒俊彦の「道元の時間論」の説明にも登場します。次回か、その次あたりで扱うことになると思います。

さて、梅原猛は著名な思想家なので、その著作を読まれた方も少なくないでしょう。1971年、46歳の時に発表された『隠された十字架』(法隆寺論:聖徳太子一族の鎮魂寺院説)は専門の学者からの反論も多くありますが、しかし、当時は仏教研究に取り組みながらも主に西洋哲学者と見なされていた梅原猛が、あえて門外漢の立場から打ち出したこの説は、きわめてセンセーショナルな出来事でした。

上記エッセイ集『哲学する心』は、梅原猛が41歳のときに著したものです。現在でも、Amazonの古書やKindle版で入手可能です。刊行から年月を経た本ではありますが、難解なテーマを比較的平易に説いており、ぜひお勧めしたい一冊です。

.svg)