国際交流・留学にすぐには役立ちそうにない教養講座㊿

ー世界に「日本が存在していてよかった」と思ってもらえる日本に…

No. 50 心づくしの秋は来にけり「孫文のいた頃」

独坐幽篁裏 弾琴復長嘯

深林人不知 明月来相照 王維『竹里館』

独リ坐ス幽篁ノ裏 琴ヲ弾ジ復長嘯ス

深林人知ラズ 明月来リテ相イ照ラス

木の間より もりくる月の 影見れば 心づくしの 秋は来にけり 詠人不知 『古今集』

いざ歌へ 我立ち舞はむ ひさかたの 今宵の月に 寝ねらるべしや 良寛

王維(おうい・699 – 759)

竹里館:王維の別荘「輞川荘・もうせんそう」(長安・西南に在った)の名所の1つ、幽篁:奥深く静かな竹藪、長嘯:口をすぼめて長く引いて詩を歌う

古今和歌集(905年成立)醍醐天皇の勅による最初の勅撰和歌集・撰歌1,111首

もりくる:漏り来る、影:光・ひかり、心づくし:あれこれと気をもむ

良寛(りょうかん・宝暦8年1758 – 天保2年1831)曹洞宗の僧侶・詩歌俳人・隠者

倣 和漢朗詠集

◆前回までの流れと復習

No.39「孫文のいた頃」辺りから「文化によって異なる時間の概念」をテーマに考えてきました。そして「No.42 孫文のいた頃」で「仏教の時間観」の考察に移り、ここで「時間とは即ち存在である。」という「仏教・華厳哲学」の大命題に遭遇してしまいました。それ以来「仏教の時間観」を考えるために、井筒俊彦『コスモスとアンチコスモス ー 東洋哲学のために』(岩波書店・1989年)を頼りに「仏教・華厳哲学」の「存在論」から考え始めたのでした。そして「No.43~45 孫文のいた頃」の3回で、ほぼ「存在論」を終了し、次いで、「No.46孫文のいた頃」では、井筒俊彦の説く「〈東洋哲学〉としての〈仏教思想・存在時間論〉と〈イスラム思想・存在時間論〉の類似」について考えてみました。

さらに「No.47 孫文のいた頃」では、いよいよ「仏教の時間観」(道元の「時間論」)へ入る手前として、日本語(漢字仮名交じり文)で記された『正法眼蔵』を、その背景にある「鎌倉リアリズム」という時代精神とともに見直してみました。そして『正法眼蔵』の「現成公案・げんじょうこうあん」の章において、道元は、「薪と灰」を例に挙げ「瞬間の非連続的連続」という時間概念を提示してきました。

「時間とは即ち存在である」なら、「存在」として確かに瞬間、瞬間に変化、変容している世界を思えば、「時間」も「時々刻々・瞬間の非連続的連続」という「時間概念」になるのでしょう。そしてこの先に「No.48 孫文のいた頃」において、「時々刻々」を超えた「第2の観想的時間意識」が待ち受けていたのでした。

「〈時々刻々〉を超えたところに生起する第2の〈観想的時間意識〉。それを私は、仮に、マンダラ的 ー より正確には、胎蔵マンダラ的 ー 時間意識と呼ぶ。常識的に言えば、それは時間ではなくて、むしろ無時間であり超時間である。このような内的状態にあるとき、人はもはや時間の中にはいない。時間を超出している、という。」(「No.48 孫文のいた頃」)

【観想・かんそう】:密教において、心の中で仏との一体化を想い、手段として曼荼羅や真言を用い、その一体化を体得する修行法。「観」=心を集中して「観る」こと(対象を明らかに知覚する)。「想」=心に「思い描く」こと(イメージを構築する)。

この「胎蔵マンダラ的時間意識」という説明に遭遇して、これを理解するためには先ず「曼荼羅」そのものについてある程度考えざるをえません。そして「曼荼羅」を考えるということは、即ち「真言密教」や空海(774-835)について考えざるをえず、それらをひとまずザッと振り返ったのでした。(勿論「天台密教」や最澄もあるのですが、私は空海が好きでした…。)

そして前回「No.49 孫文のいた頃」で、曼荼羅の「基本概念」を考えた上で、井筒俊彦の言う「胎蔵マンダラ」における「無時間性」、「超時間性」について考えました。

そして前回の結論としては、「胎蔵マンダラ」における「〈同一尊格の因果二身〉と〈五転思想〉― 現在、過去、未来の同時性」に「無時間性・超時間性」の意味を、一応見出して納得したのでした。

今回、この先の「仏教の時間観」、「道元の時間論」に進みたいのですが、その前に、ここまで「胎蔵曼荼羅」を考えたら、その「対・つい」である「金剛界曼荼羅」についても、全く触れないわけにはいかないので、ここから始めたいと思います。

◆金剛界曼荼羅と胎蔵曼荼羅(両界対比)

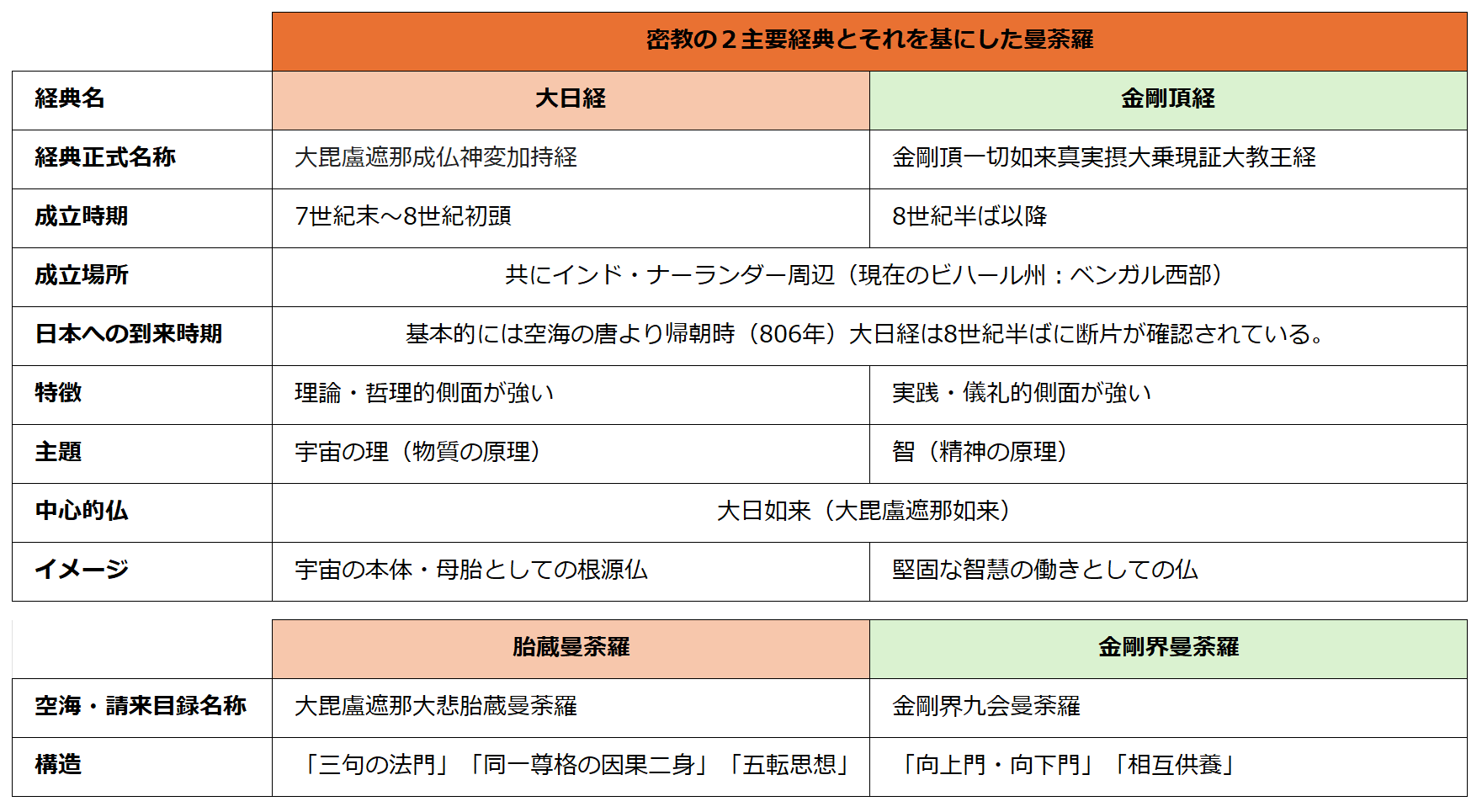

前回No.49「孫文のいた頃」でも両界を対比的に考えてきましたが、少し復習的に整理をします。両曼荼羅は「大日経」と「金剛頂経」を基にして成立していました。

註:胎蔵曼荼羅「三句の法門」、「同一尊格の因果二身」、「五転思想」についてはNo.49 「孫文のいた頃」参照

胎蔵曼荼羅の「向上門・向下門」、「相互供養」はこれから。

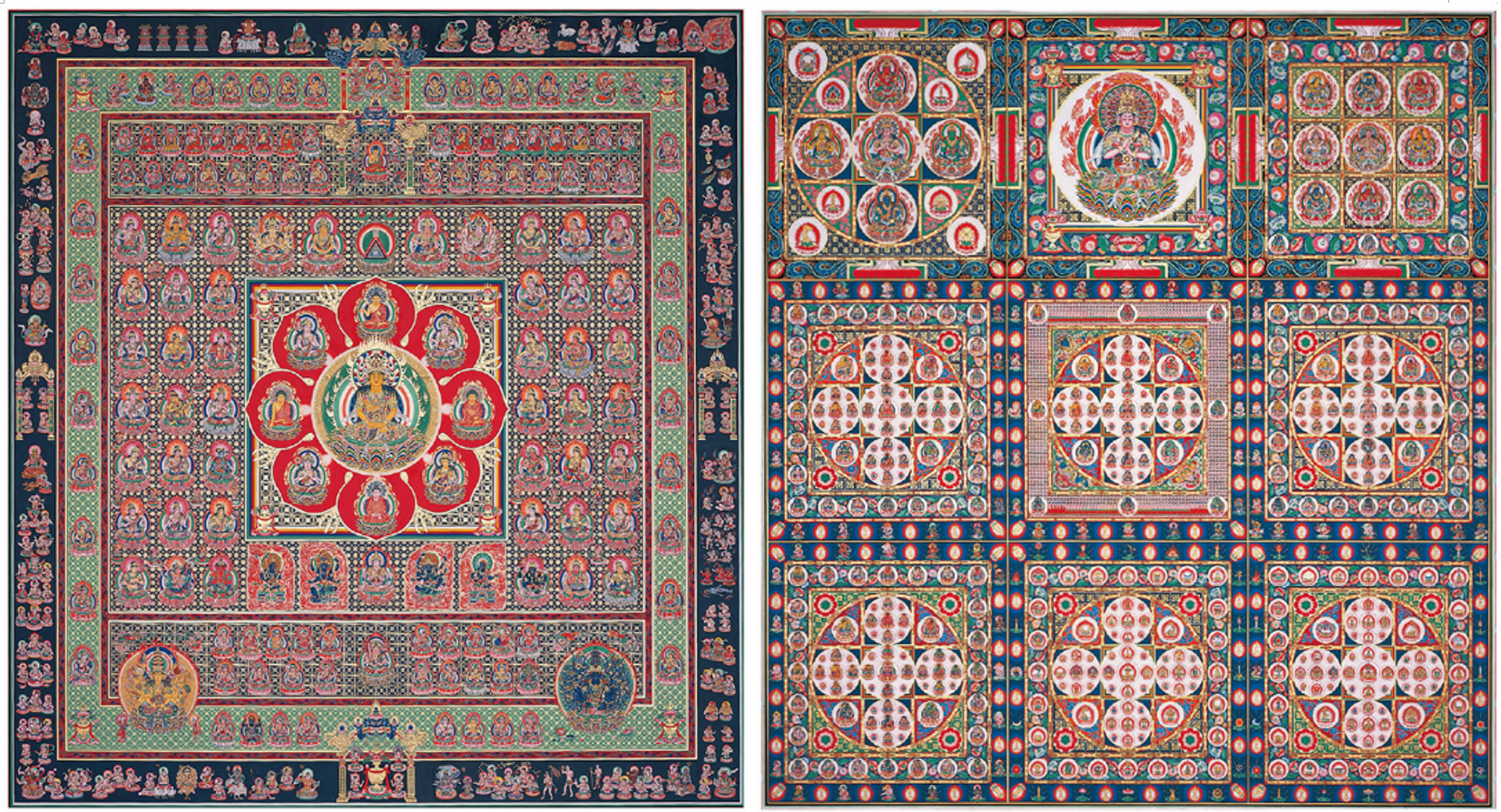

左:胎蔵曼荼羅(東曼荼羅) 右:金剛界曼荼羅(西曼荼羅)「観蔵院蔵・染川英輔 画」

本来、この2つの曼荼羅(両部曼荼羅)は大日如来(像)を中心に東に胎蔵曼荼羅、西に金剛界曼荼羅を対面して向き合う形で安置する。

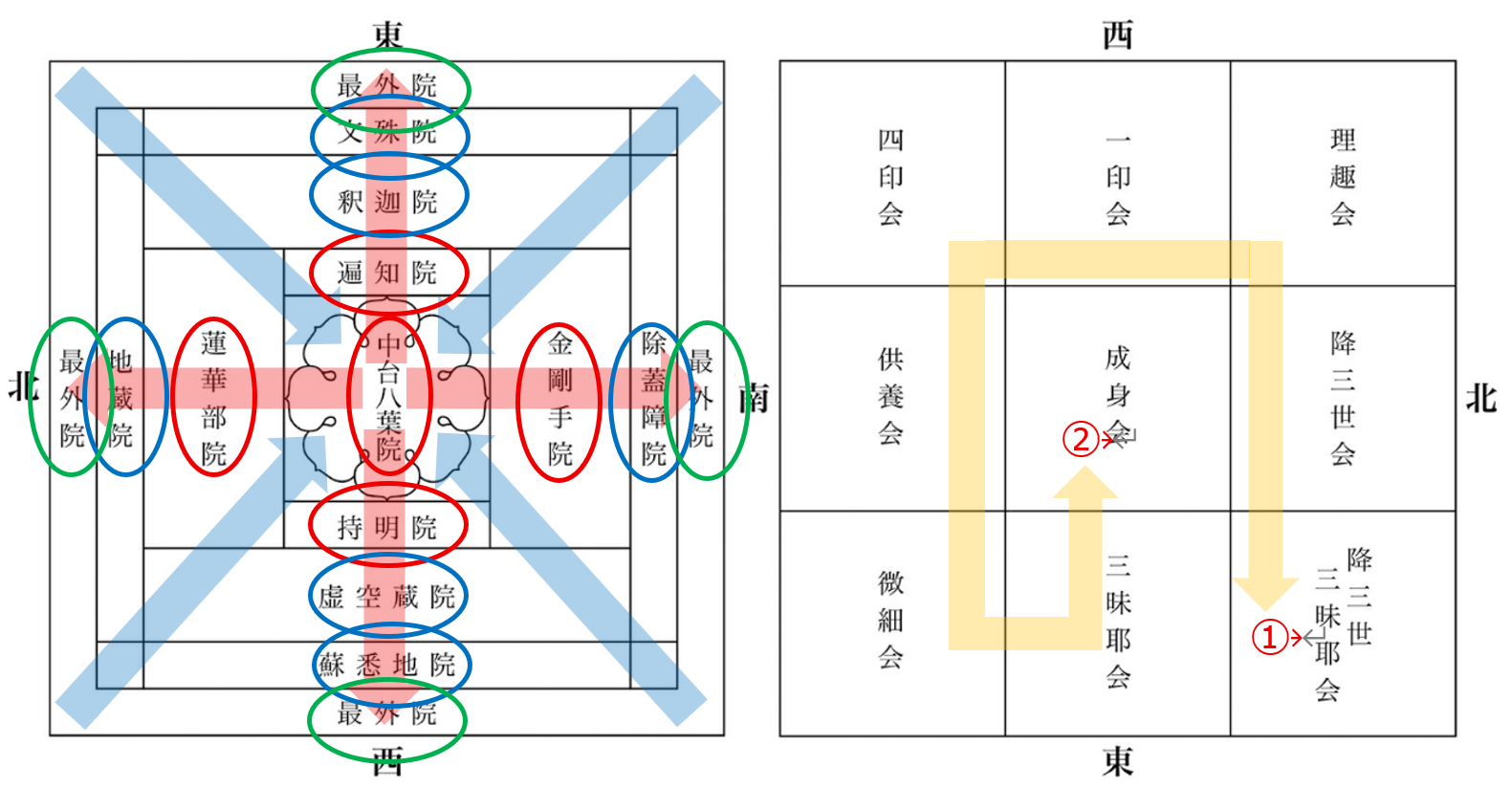

左:胎蔵曼荼羅の構造説明図 右:金剛界曼荼羅の構造説明図

左:胎蔵曼荼羅の構造説明図 右:金剛界曼荼羅の構造説明図

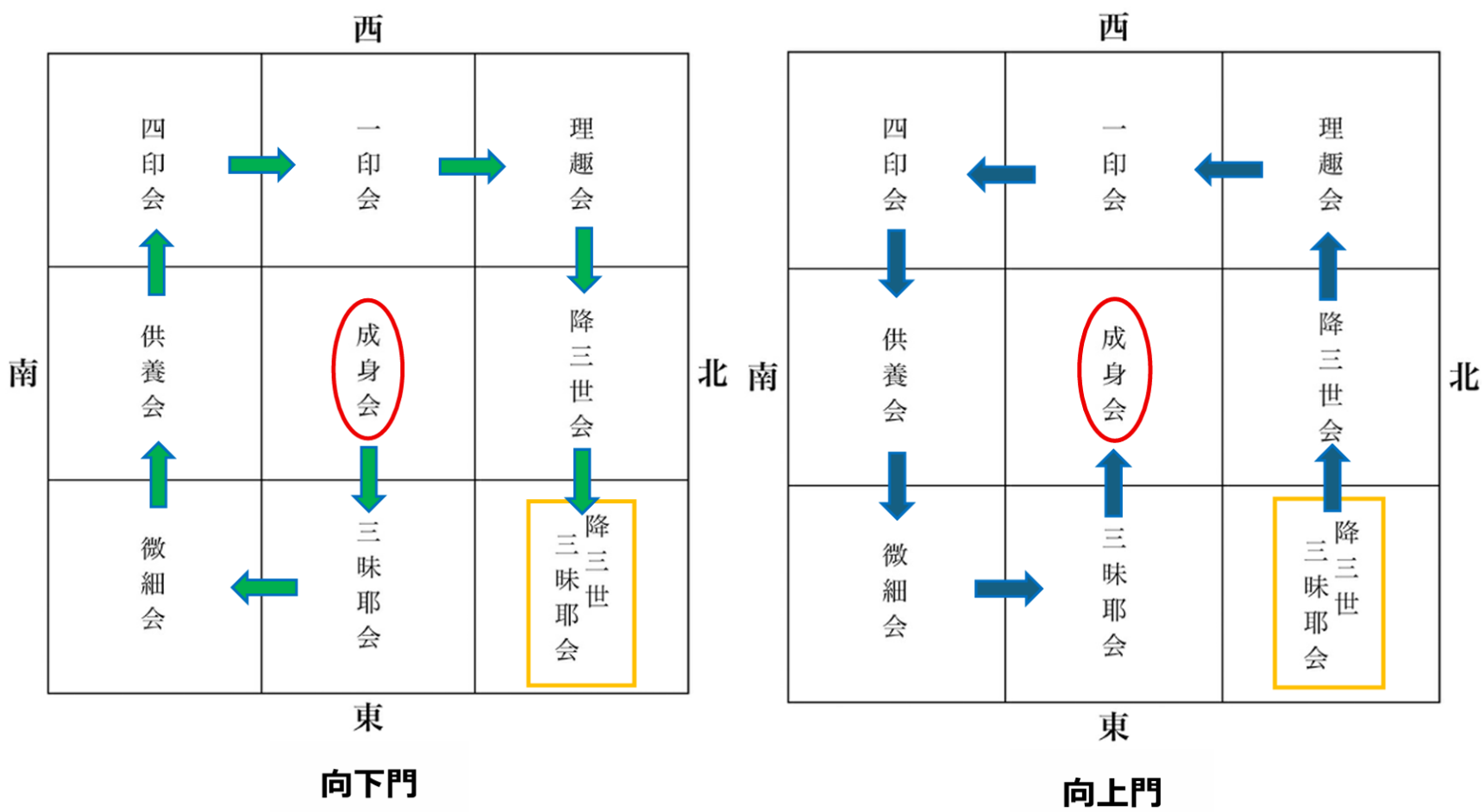

金剛界曼荼羅の矢印方向①:向下門、矢印方向②:向上門

小峰彌彦(こみねみちひこ・1945‐)『図解 曼荼羅入門』2016年・角川ソフィア文庫

『日本の美をめぐる-39〈空海と曼荼羅宇宙〉』小学館・2003年を基にして作図

◆そもそも「曼荼羅・マンダラ」とは?

さて、今さらですが、「マンダラ」は「密教の観想修行」における手段・媒介であり、「仏との一体化(即身成仏)」という究極目的を支える象徴的図像です。これについてわかりやすい説明があったのであげておきます。

「マンダラ実践においてマンダラに登場する仏と一体になるという行法は、俗なるものとしての行者、つまりまだ悟っていない行者が、ともかくも「聖なるもの」の資質を得たと仮定して行うものである。これは密教に独特な行法であり、アビダルマ仏教*ではありえない修行法である。

山登りをする際に、ふもとから一歩一歩登っていって頂上をきわめる方法もあるが、一気にヘリコプターで頂上まで飛び、頂上で降ろしてもらい、そこから一気にスキーで滑降するといった方法もある。密教の方法は、後者に譬えることができる。つまり、密教は「下から上へ」ではなくて「上から下へ」という方向をとるのである。マンダラ観想において、自分がマンダラの中尊である大日如来だと思うことは、非常に畏れ多いことだ。しかし、そのようなことをあえてするというのが、密教の方法なのである。

マンダラに入るということは、「自分は煩悩のかたまりだと思っている」ほとんどの人間にとって、畏れおおいことである。「マンダラ、マンダラ、と気安く口にすべきではない」という人がいるのも、もっともなことである。しかし、それだからこそ、マンダラの中に入ろうとする際の、驚愕心なり畏れなりをバネにして修行していくというのが、密教の方法なのである。」

【アビダルマ・仏教】:サンスクリット語(Abhidharma)で「優れた法」「法の究極的分析」の意。

初期仏教の共同体(サンガ・僧伽・そうぎゃ)が分裂し、多数の部派(説一切有部、経量部、法蔵部、化地部など)が成立し、それぞれの部派で経典の教えを詳細に分析・体系化し、「存在、心の構造、因果とは何か?」等を学問的に整理。これを中心に展開した思想・実践の総体。「部派仏教の学問的体系」、大雑把に「小乗仏教」とも言われるが、大乗仏教からの批判的総称。

立川武蔵(たちかわむさし・1942-)『マンダラ観想と密教思想』2015年・春秋社

◆「金剛界曼荼羅」の名称由来

「金剛界曼荼羅の名称は、〈金剛頂経〉において《一切義成就菩薩*・いっさいぎじょうぼさつ、が一切如来から悟りを獲得するための修行方法を教授され、これを修して悟りを獲得し灌頂名を授かり、金剛界如来(=大日如来)となった》との記述に由来します。

すなわち金剛界如来の悟りの内容を示した曼荼羅ですから〈金剛界曼荼羅〉というのです。またこの金剛界曼荼羅は、九つの〈会・え〉から成っているので〈九会(くえ)曼荼羅〉とも称します。九つの〈会〉の名称は、成身会(じょうじんえ)、三昧耶会(さんまやえ)、微細会(みさいえ)、供養会(くようえ)、四印会(しいんえ)、一印会(いちいんえ)、理趣会(りしゅえ)、降三世会(ごうざんぜえ)・降三世三昧耶会(ごうざんぜさんまやえ)です。」

註*:一切義成就菩薩:成道・悟りを開く以前の釈尊を想定しています。そのサンスクリットの尊名「サルバアルタシッディ・sarvārtasidhi」、「アルタ」は義、「シッディ」は成就を意味し、尊名のシッディとアルタを逆にすれば釈尊が悟りをてブッダと名のる以前の名、すなわち「シッダールタ」になります。「金剛頂経」では、かって釈尊が苦行を捨てた事実を根底に置き、ここでは一切義成就菩薩が「阿娑頗娜伽三摩地・あさはなかさんまぢ」という苦行をしている設定から始まる。釈尊はこの苦行を捨て、「尼連禅河・にれんぜんが」で身を清め、スジャータより供養をうけ、菩提樹下に静かに端坐して悟りを獲得する。

小峰彌彦『図解 曼荼羅入門』

つまり、『金剛頂経』においては、大日如来を中心として、一切義成就菩薩(修行中の釈迦=シッダールタ)がその導きを受け、最終的に悟りを得て「金剛界如来(大日如来)」へと成就・変身する過程が説かれています。基本、真言密教の根本目的が「即身成仏」、すなわち衆生・我々がこの身のまま仏・真理と一体化することにあるため、『金剛頂経』に説かれる「九会曼荼羅」の「九つの会」は、その修行段階を象徴的に表しています。そして、その具体的な「悟り・大日如来・真理との一体化」への道程を示すものが「五相成身観・ごそうじょうしんかん」であり、これは五段階に区分された修行過程の中で、それぞれに相応する「観想」のために唱えるべき真言等を示し、順次、大日如来との一体化を実現していく実践法として登場します。

そして、上記「9つの会・え」の「会」ですが、大日如来が衆尊、如来、菩薩等を集め、それぞれ異なる場で法を説きますが、その「法会(説法の場)」を指して「会」と呼んでいます。因みに、大日如来、金剛界如来、一切如来の3尊格は「同じ」大日如来を指しており、文脈(役割・機能)によって呼び方が変わります。

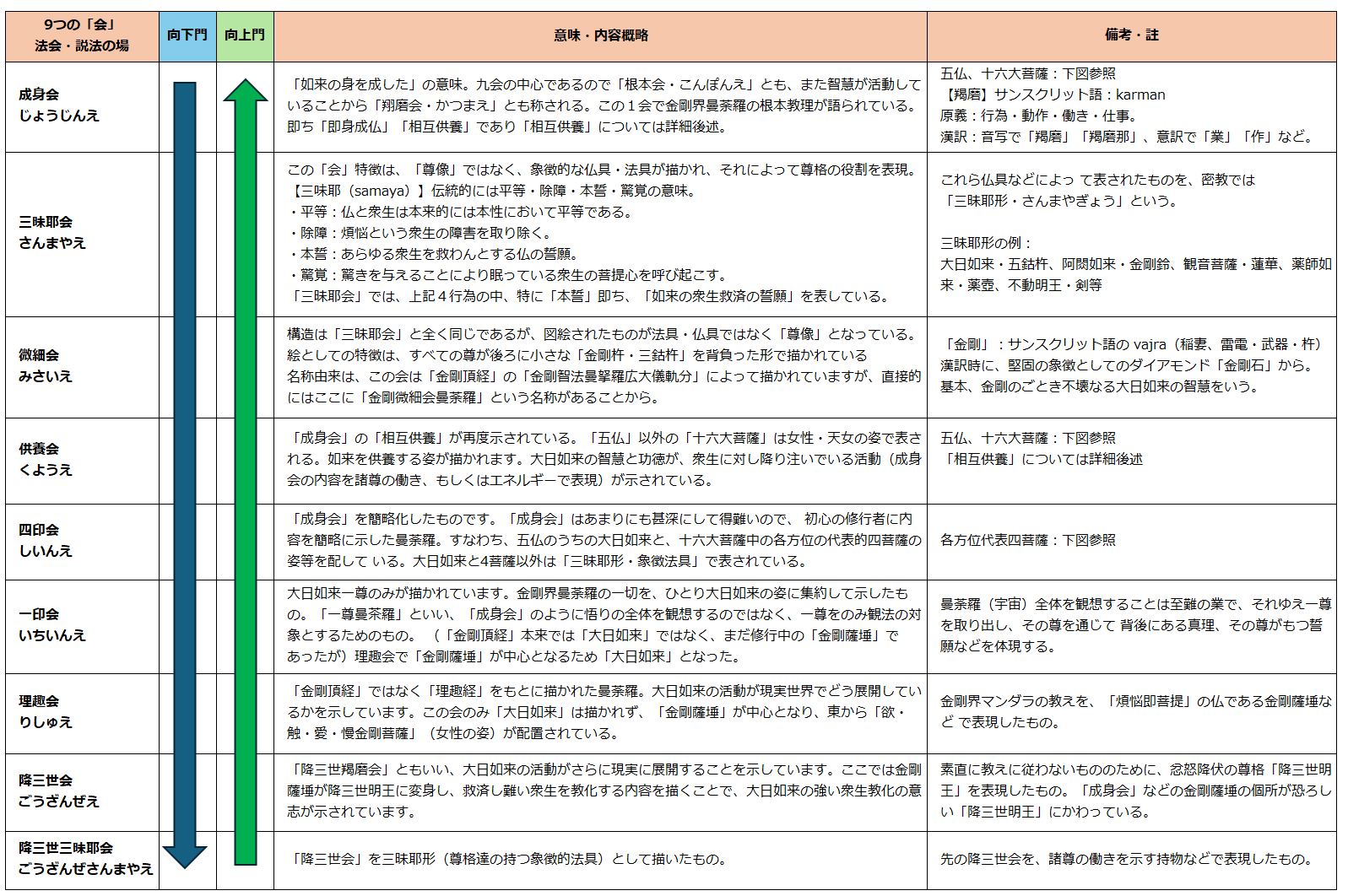

◆「九会」概略と「向下門」「向上門」

先ず、全体の構図としての9つの「会」それぞれと「向下門」「向上門」の説明です。

「金剛界曼荼羅の各〈会〉の関係は下図のように伝統的に〈向上門・向下門〉という2つの見方によって解釈されています。金剛界曼荼羅の中心は〈成身会〉であり、この〈会〉のみで『金剛頂経』の根本教理が示されれているといえるほど重要です。

二つの見方とは、この〈金剛界大日如来〉の仏果を示した〈成身会〉を求めていく見方と、逆に仏果の内実を衆生教化に振り向けていく、その過程を示した見方とです。すなわち〈降三世三昧耶会〉という入り口から修行して、〈成身会〉に至る修行のあり方を示したものが〈向上門〉であり、また〈成身会〉という仏果から流出して、〈降三世三昧耶会〉へと順次下りながら教化のあり方の方向性を示したものが〈向下門〉です。経典の記述は〈向下門〉の順で説かれているので、金剛界曼荼羅について述べるときは〈成身会〉から始まるのが通例とされています。」

小峰彌彦(こみねみちひこ・1945‐)『図解 曼荼羅入門』2016年・角川ソフィア文庫

先ほど引用した『マンダラ観想と密教思想』にある、先ずヘリコプターで山頂に飛び、そこからスキーで降る、方式は「向下門」ということになります。

「九会」概略(小峰彌彦『図解 曼荼羅入門』を基に作表)

「向下門」と「向上門」(小峰彌彦『図解 曼荼羅入門』を基に作表)

【門】文字通り「出入り口」の意。転じて「入り口=学びや修行に入る道筋」「宗派」「流派」「教えのカテゴリー」をいう。

◆中心である「成身会・じょうじんえ」(即身成仏と相互供養)

上記に「金剛界曼荼羅の中心は〈成身会〉であり、この〈会〉のみで『金剛頂経』の根本教理が示されれているといえるほど重要です。」とあります。この「根本教理」ですが、端的に言いきれば「相互供養(手段)による即身成仏」ということになります。この「相互供養」は非常に興味深い考え方なのですが、後に詳述します。以下に先ず、実際の「成身会」の図柄です。

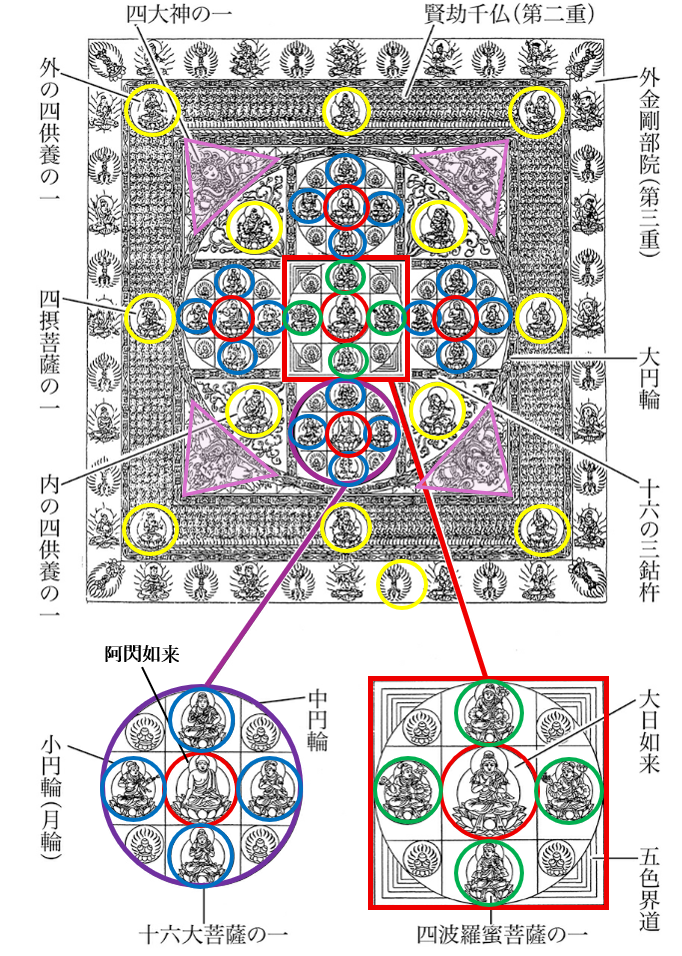

「成身会」概要(小峰彌彦『図解 曼荼羅入門』を基に作図)

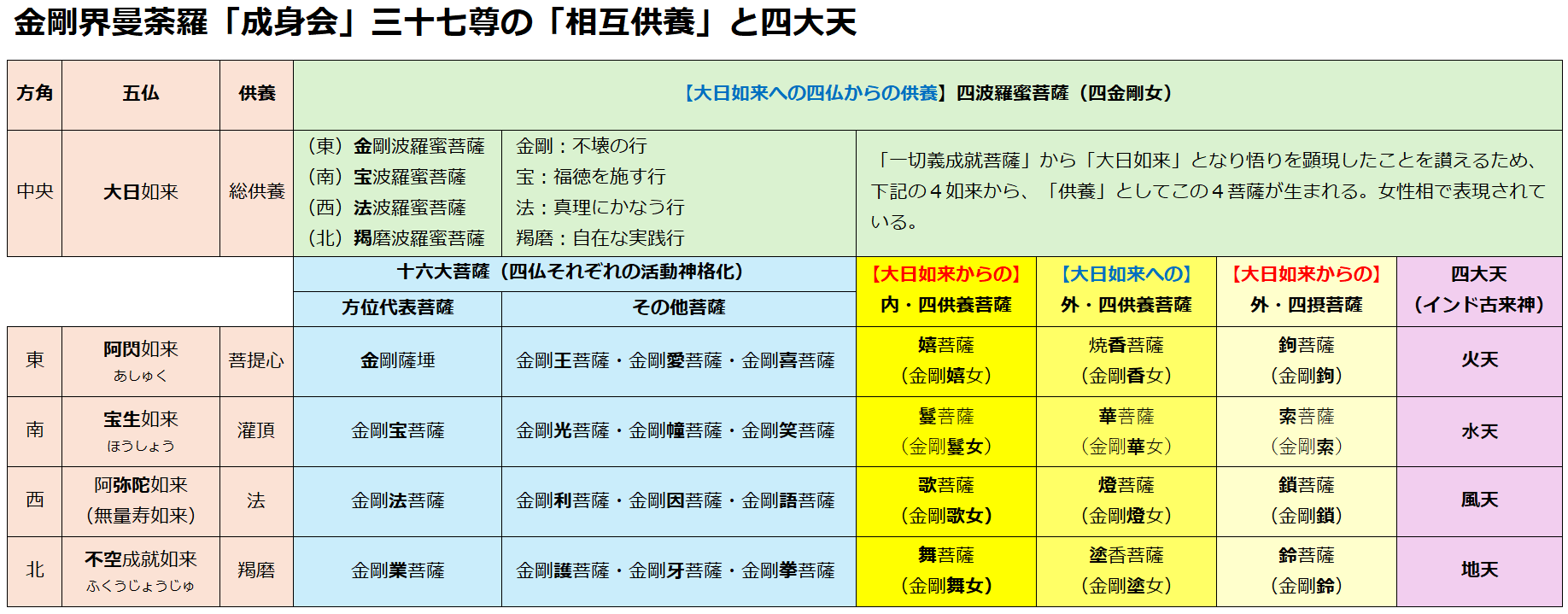

上図の、赤〇が五仏です。緑〇は四波羅蜜菩薩です。青〇は十六大菩薩です。黄〇は一緒にしていますが、内・外四供養菩薩と四摂(ししょう)菩薩で12尊、全部で37尊あります。そして紫△が四大神(天)になります。以下、表に整理しました。

「成身会」37尊と4大天(小峰彌彦『図解 曼荼羅入門』を基に作表)

◆「成身会」における「供養」の意味と「相互供養」

さて、先に触れた「相互供養」についてです。ここで問題になるのが、聞きなれた言葉ではありますが「供養」です。「供養」とは通常、お墓、仏壇等にお花を供える、坊さんにお経を読んでもらったりして、「故人の冥福を祈る」、「感謝を表す」という行為を指します。しかし、その意味では、この「成身会」のKey wordである「供養」はピンときません…。上図に示しましたが、「4如来(仏)から大日如来への供養」(青字)、「大日如来から4如来(仏)への供養」(赤字)がなされています。「仏」同志での「供養」が行われているからです。いったいそれは何を意味するのか?まずは、この「供養」という言葉の本来の意味から考えてみたいのですが、今回は、ここまでの説明でかなり紙面を費やしてしまいました。

実は今回で「両界曼荼羅」の説明は終えて、次回から、本来のテーマであった「日本的時間観・道元の時間観」に移ろうと思っていたのですが…次回こそ、「金剛界曼荼羅」における「相互供養」を終わらせ、本筋・「日本の時間観」に戻りたいと思います。

2025年8月

追記 「曼荼羅」と「学校教育」と「中国文化」と「国際交流」

「曼荼羅」についてNo.48、No.49、No.50「孫文のいた頃」において考えてきました。執筆時期的にはNo.48「孫文のいた頃」は5月でしたから、4ヶ月も「曼荼羅」について考えてきたことになります。

それにしても、誰もが見聞きしたことのある「曼荼羅」という言葉ですが、いざこの「曼荼羅」について考えると、入門解説書や専門書を当たってみて、あーでもない、こーでもない…、結果ちゃんとした「結論」が出せているのかも怪しく…一種の徒労感すら感じます。そして、これは前回No.49「孫文のいた頃」追記でご紹介した梅原猛(1925-2019)の『哲学する心』(「宗教的痴呆からの脱却」講談社文庫1974年)で述べられていた危惧を、改めて、自分自身のこととして自覚せざるをえません。ただ、一方、「宗教」という枠組みに属するとはいえ、我々の日常生活に身近な、この程度のことはなるべくわかりやすく「学校教育」でも教えればいいのに…、と開き直りたくなる気持がよぎったりもします。

もっとも、やはり前回も言及しましたが、このコラム「孫文のいた頃」を書き続けている動機も、勿論私自身がよくわからないから知りたい、同時に皆さんにも知って欲しい、考えるヒントになれば、という思いがあるからですが、同時に「学校教育」で教えるべき、様々な、多くのことが教えられていない、と感じるからです。

中国語を勉強し、HSKを受験されている皆さんに、是非考えてもらいたいことなのです。「曼荼羅」も「仏教」も「陽明学」も「茶道」も「書道」も「武士道」ですらも深く「中国文化」にかかわっています。我々が、今現在使っている日本語自体も同様です。話し言葉にしても、書き言葉にしても、「漢字」はもとより、「ひらがな」ですら…我々の文化のほとんどが「中国文化」の影響を受けています。学問的に言えば「漢字文化圏」には「韓国」や「ベトナム」も含まれますが、現在、日常的に「漢字」を使用しているのは、「日本」と「中国」だけです。

そんな「中国文化と密接な関係にある日本文化」について、色々な方向から50回に渡って考えてきました。No.3「孫文のいた頃」において、司馬遼太郎(1923-1996)の「この国のかたち」(文春文庫・全6巻・1990-1996)をご紹介しました。「この国」とは勿論「日本」のことです。しかし、その全121章の内、「中国」が少しでも関係してくる章は80章にも及びます。つまり、「日本文化」について考えることは、不可避的に「中国文化」について考えることでもあります。そしてその先に「日本文化」の独自性(アイデンティティ)とは何か?という問いが出てくるわけです。

それぞれの国同士が、別の文化同士が、仲良くなるためには、その国のそれぞれの「アイデンティティ」が必須であり、それをもとに、「互いに敬し合う」ことが必要です。まあ、主語を「国」にしてしまうと難しい議論になってしまいますが…。ただ、下記引用でも言及していますが、みなさんの「中国語学習への情熱」は個人のものであり、「国際交流」は「個人の体験」です。その個人の情熱、あるいは個人の感動体験が、日本・中国を問わず、より多くの人に伝わって欲しい、ということが私の願いです。

以下は、『私教育新聞』(主に、「私立中高の経営者」、「塾経営者」を購読対象とした月刊紙)から、今年5月、この「コラム」についての取材を受けて、語ったものです。「日本の文化アイデンティティ教育」についての懸念を、今吹き荒れている「渾沌としたグローバリズム」を意識して述べています。

『私教育新聞』2025年(令和7年)5月15日 第126号・最終校正

『私教育新聞』2025年(令和7年)5月15日 第126号・最終校正

.svg)