国際交流・留学にすぐには役立ちそうにない教養講座 51

ー世界に「日本が存在していてよかった」と思ってもらえる日本に…

No. 51 秋風索索の「孫文のいた頃」

・潯陽江頭夜送客 楓葉荻花秋索索 白居易

潯陽江頭夜客ヲ送ル 楓葉荻花秋索索

・秋はなほ 夕まぐれこそ ただならね 荻の上風 萩の下露 義孝少将

・秋風に 散りに散り敷く 萩の花 払はばおしき ものにぞありける 良寛

・タイフーンの吹いている朝/近所の店へ行ってあの黄色い外国製の鉛筆を買った/扇のように軽い鉛筆だ/あのやわらかい木/けずつた木屑を燃やすと/バラモンのにおいがする/門をとじて思うのだ/明朝はもう秋だ 『秋』(部分)西脇順三郎

【潯陽郡・県】現在の江西省九江市辺りに置かれた郡と県の名称。潯陽郡柴桑県(現在の江西省柴桑区)は陶淵明(365-427)の出身地。潯陽江の南岸を指す。

【潯陽江】じんようこう・長江(揚子江)はこの辺りで「潯陽江」と呼ばれた。

【索索】さくさく・風や琴の音などが響くさま。

【楓葉荻花】ふうようてきか・紅葉の葉、荻の花

【白居易】中唐期の詩人(772‐846)引用部分は『琵琶行』の冒頭の2句。この地に左遷された時の詩。

【琵琶行】七言詩句で約77句(616字)

【義孝少将】藤原義孝(954-974)971年に近衛少将に任官。当時流行した疱瘡により21歳で夭折。

【良寛】(1758-1831)曹洞宗の僧侶・詩歌俳人・隠者。

【払はばおしき】掃除してしまうには惜しい。

【西脇順三郎】(1894-1982)詩人・英文学者

倣 和漢朗詠集

◆これまでの流れと復習

「仏教・華厳哲学」にのめり込んでしまったのは、振り返れば、今年(2025年)1月「No.42 孫文のいた頃」)からです。あれからもう9ヶ月もこれについて悪戦苦闘を続けていることになります。そして必然的に…テーマが複雑なだけに、これまでの流れについての復習をしないと自分でさえも、わからなくなってしまいます…。

そもそもの発端は、「No.39孫文のいた頃」で取り上げた「国や文化によって異なる時間の概念」でした。そして、その背後には「日本とは何か?」という大テーマがあり、その一環として「日本の時間観」を探りたいと考えたのでした。そのため、これまで様々な文化の時間概念を比較検討してきたのでした。勿論、他文化の時間、それ自体も大変興味深いものなのですが…。

そして「No.42 孫文のいた頃」で「仏教における時間観」を考えるに至り、そこで「時間とは即ち存在である」という「仏教・華厳哲学」の大命題に遭遇したのでした。もっとも、歴史的に見ても、日本人の誰もが「時間=存在」という哲学的な「時間観・存在観」を持っていたわけではないでしょう…。おそらく皆さんもそうでしょうし、標準的な日本人である私自身も、そんなことは意識をしたこともありません…。

ただ、様々な文学作品等を通して、「〈無常観〉があるのではないか…?」「〈十干十二支〉や〈元号〉からすれば〈循環・回帰観〉があるのかな…?」といった漠然とした印象を持っている程度です。

しかしここにきて、の〈無常観〉や〈循環・回帰観〉といった日本人の時間意識の根底には、無意識のうちに(まあそれを歴史とか文化というのでしょうが…)、「仏教・華厳哲学」が横たわっているのではないか?という気がしないではないので…、この難解で厄介な「仏教・華厳哲学」に挑戦している次第です。もう少しお付き合いください。

さて、その「仏教の時間観」を考えるために、井筒俊彦『コスモスとアンチコスモス ー 東洋哲学のために』(岩波書店・1989年)を頼りに「仏教・華厳哲学」の「存在論」から考え始め「No.43~45 孫文のいた頃」の3回で、「存在論」についての考察をしました。次いで、「No.46孫文のいた頃」では、井筒俊彦の説く「〈東洋哲学〉としての〈仏教思想・存在時間論〉と〈イスラム思想・存在時間論〉の類似」について考えました。

さらに「No.47 孫文のいた頃」では、いよいよ「仏教の時間観」(道元の「時間論」)へ入る手前として、当時の日本語(漢字仮名交じり文)で記された『正法眼蔵』を、その背景にある「鎌倉リアリズム」という時代精神との関係において見直しました。そして『正法眼蔵』の「現成公案・げんじょうこうあん」の章において、道元は、「薪と灰」を例に挙げ「瞬間の非連続的連続」という時間概念が提示されてきました。

「時間とは即ち存在である」とするならば、それからも理解できるような気もするのですが、「存在」として確かに瞬間、瞬間に変化、変容している世界を思えば、「時間」も「時々刻々・瞬間の非連続的連続」という「時間概念」になるのでしょう。そしてこの後に「No.48 孫文のいた頃」において、「時々刻々・瞬間の非連続的連続」を超えた「第2の観想的時間意識」が待ち受けていたのでした。

「〈時々刻々・瞬間の非連続的連続〉を超えたところに生起する〈第2の観想的時間意識〉。それを私は、仮に、マンダラ的 ー より正確には、胎蔵マンダラ的 ー 時間意識と呼ぶ。常識的に言えば、それは時間ではなくて、むしろ無時間であり超時間である。このような内的状態にあるとき、人はもはや時間の中にはいない。時間を超出している、という。」(「No.48 孫文のいた頃」)

【観想・かんそう】:密教において、心の中で仏との一体化を想い、手段として曼荼羅や真言を用い、その一体化を体得する修行法。「観」=心を集中して「観る」こと(対象を明らかに知覚する)。「想」=心に「思い描く」こと(イメージを構築する)。

この「胎蔵マンダラ的時間意識」という説明に遭遇して、これを理解するためには先ず「曼荼羅」そのものについてある程度考えざるをえなくなったのでした。そして「曼荼羅」を考えるということは、即ち「真言密教」や空海(774-835)について考えざるをえず、それらをひとまずザッと振り返ったのでした。勿論、最澄(766-822)の「天台密教」もあり、その対比も興味深いのですが、そこまで手を拡げるわけにもいかず、私の「空海趣味」もあり「真言密教」を中心にしたのでした…。

そして「No.49 孫文のいた頃」で、曼荼羅の「基本概念」を考えた上で、井筒俊彦の言う「胎蔵マンダラ」における「無時間性」、「超時間性」について考えました。

その結論としては、「胎蔵マンダラ」における「〈同一尊格の因果二身〉と〈五転思想〉― 現在、過去、未来の同時性」に「無時間性・超時間性」の意味を、一応、ともかくも見出して納得したのでした。

そして、ここまで「胎蔵曼荼羅」を考えたら、その「対・つい」である「金剛界曼荼羅」についても、ある程度は理解したいと思い、前回「No.50 孫文のいた頃」では「真言密教」の根本目的でもある「即身成仏」を意識しながら「九会」で構成されている「金剛界曼荼羅」について考えたのでした。

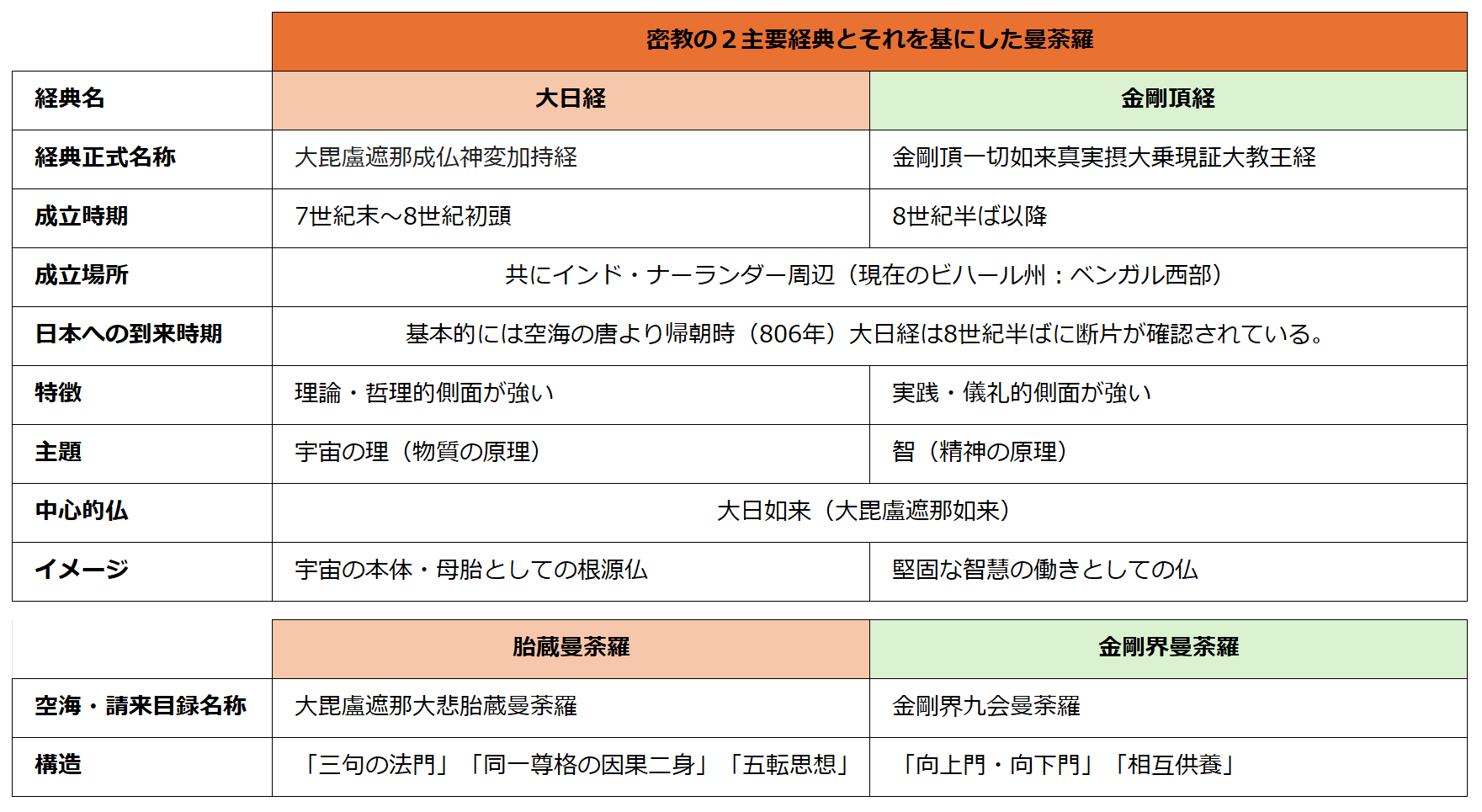

「胎蔵曼荼羅」と「金剛界曼荼羅」の対比(「No.50 孫文のいた頃」既出)

「胎蔵曼荼羅」と「金剛界曼荼羅」の対比(「No.50 孫文のいた頃」既出)

◆「金剛界曼荼羅」と「向下門・向上門」

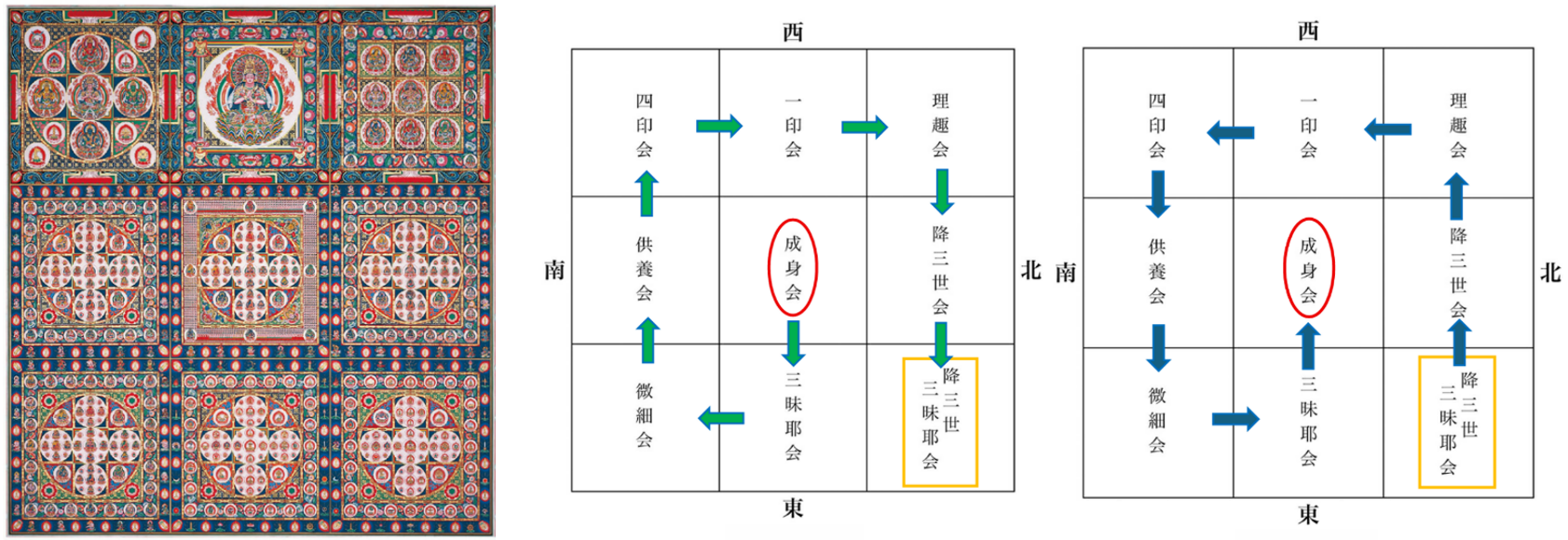

下記の図は「金剛界曼荼羅」と「向下門・向上門」という概念を図式化したもので、中央が「向下門」、右が「向上門」です。

「金剛界曼荼羅の各〈会〉の関係は下図のように伝統的に〈向上門・向下門〉という2つの見方によって解釈されています。金剛界曼荼羅の中心は〈成身会〉であり、この〈会〉のみで『金剛頂経』の根本教理が示されているといえるほど重要です。

二つの見方とは、この〈金剛界大日如来〉の仏果を示した〈成身会〉を求めていく見方と、逆に仏果の内実を衆生教化に振り向けていく、その過程を示した見方とです。すなわち〈降三世三昧耶会〉という入り口から修行して、〈成身会〉に至る修行のあり方を示したものが〈向上門〉であり、また〈成身会〉という仏果から流出して、〈降三世三昧耶会〉へと順次下りながら教化のあり方の方向性を示したものが〈向下門〉です。経典の記述は〈向下門〉の順で説かれているので、金剛界曼荼羅について述べるときは〈成身会〉から始まるのが通例とされています。」

小峰彌彦(こみねみちひこ・1945‐)『図解 曼荼羅入門』2016年・角川ソフィア文庫」

「No.50 孫文のいた頃」

左:金剛界曼荼羅 中:向下門 右:向上門 小峰彌彦『図解 曼荼羅入門』を基に作表)

◆「曼荼羅儀礼」の実践(観想実践)の意味

さて、これは、復習ではないのですが、ただ、前回で触れておくべき基本的なことことだったので、ここで「曼荼羅」一般の「実践について」(平易に言えば「曼荼羅をどのように使用するか?」)ということを挿入的に紹介しておきます。

勿論、私は真言密教の修行者ではないので、「曼荼羅」が何を表しているか…ということについて、外側から眺めている立場に過ぎません。しかし、そもそも「真言密教」の根本的な目的は「即身成仏」即ち「宇宙との一体化」であり、そのために用いられるのが「観想」対象としての「曼荼羅」です。この点を無視するわけにもいかないので、その「実践」について少し概観しておきたいと思います。それは「曼荼羅」が何を意味しているのか?という理解にも、いくぶんかは助けになるかと思います。

「マンダラは〈聖なるもの〉の価値を帯びた世界のすがたである。マンダラによって、〈聖なるもの〉としての宇宙(世界)が〈俗なるもの〉としての実践者に己れ本来のすがたを見せるのである。マンダラ観想では、〈聖なるもの〉の出現がまずあって、実践者という〈俗なるもの〉が〈聖なるもの〉のすがたを見つつ、〈聖なるもの〉に近づき、〈俗なる〉実践者が聖化されて、〈聖なるもの〉と合体するのである。

マンダラ儀礼において、宇宙(世界)はその全体が把握可能な一つのコスモスであり、そのことは〈閉じられた〉図形としての円 ー通常、炎をともなってマンダラを囲むー によって表現されている。実践者の心の中には〈全世界のすがた〉が現れなければならない。そうでなければ、個としての実践者と全体として世界との同一性を感得することはできない。個と全体とが観想法において同一となる過程はさまざまであるが、周囲と中心との間の幾度にもわたる往来が、個と全体の本質的同一性の感得を可能とする一つの道であることは確かだ。

マンダラにおいて〈聖なるもの〉は全世界としてそのすがたを顕現させる一方で、人格を有する〈神々〉としてもすがたを見せる。実践者を〈聖なるもの〉へと導く大きな要素の一つは、人格的存在の〈身近さ〉である。実践者は自己が宇宙であると感得するとともに、眼前に柔和な、ときとして恐ろしいすがたで立つ〈神々〉と自己とが一体であることを感得する。全世界のすがたと〈神々〉のそれとの二つは、しかし、二つのものではない。なぜならば、〈神々〉は世界を構成する要素であり、また一方、世界は一柱の〈神〉のすがたなのであるから。たとえば、大日(如来)は金剛界マンダラの中心尊であるとともに、世界そのもののすがたでもある。

マンダラは、〈全体としての世界〉と〈個としての実践者〉、即ち〈悟りを得た仏〉と〈迷いにある実践者〉という、二組の軸を交わらせようとする。平面にしか描かれることのないマンダラは、平面に描かれつつも、そこに隠された動線によって、非常に活動的な世界を表現する。その活動が、はじめマンダラに向かい合っていたはずの実践者をも巻きこみ、救いとる力、二組の軸の交わりを可能とする力を発揮するのである。」

立川武蔵(たちかわむさし・1942-)『マンダラ観想と密教思想』2015年・春秋社

この「平面にしか描かれることのないマンダラは、平面に描かれつつも、そこに隠された動線によって、非常に活動的な世界を表現する。」にある「非常に活動的な世界」が、上記の「向下門・向上門」であり、これから考える「成身会」に象徴される「相互供養」になります。

◆「金剛界曼荼羅」の「成身会・じょうじんえ」の構成

「成身会」は「金剛界曼荼羅」中央に位置しています。

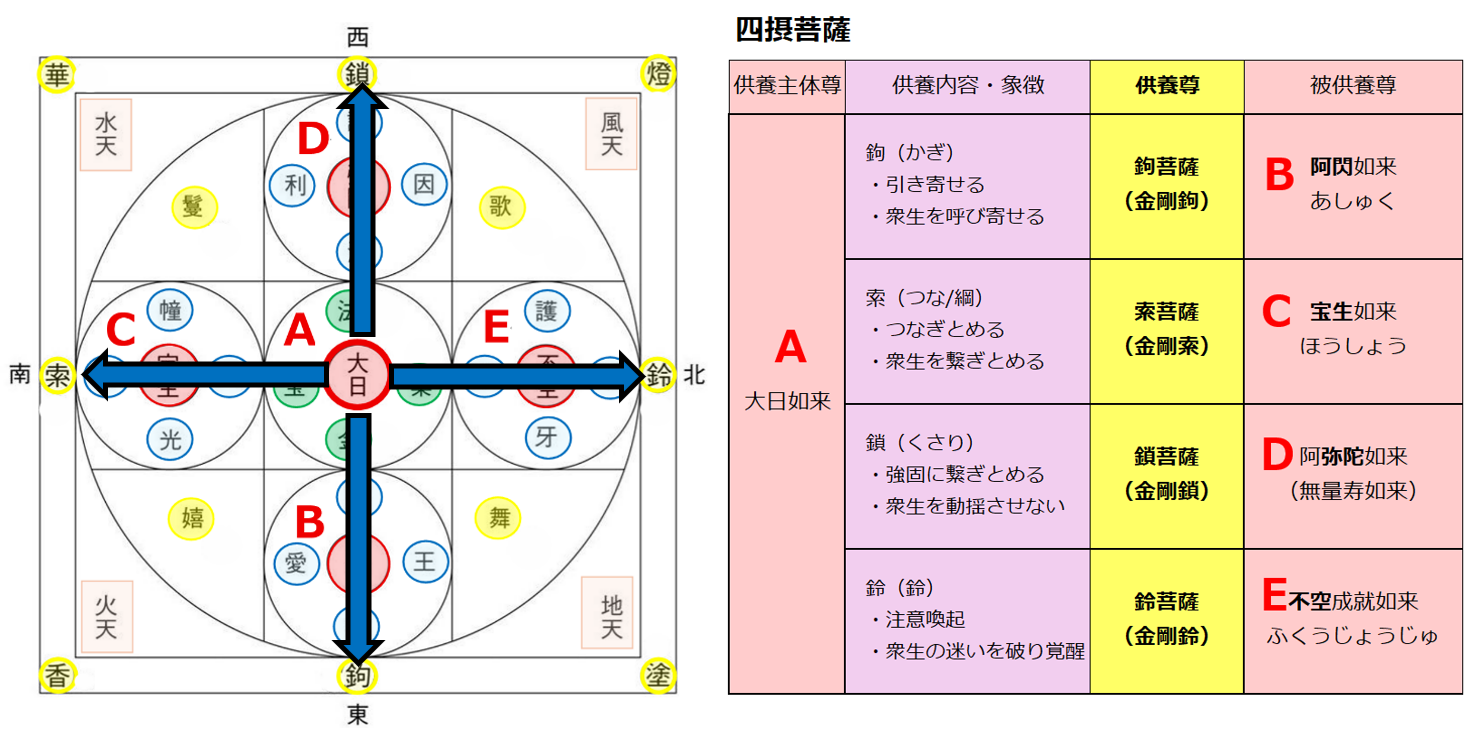

「金剛界曼荼羅の中心は〈成身会〉であり、この〈会〉のみで『金剛頂経』の根本教理が示されているといえるほど重要です。」(『図解 曼荼羅入門』小峰彌彦)とあります。この「根本教理」ですが、端的に言いきれば「向下門と向上門(というプロセス)による即身成仏」と「相互供養(というプロセス)による即身成仏」ということになるようです。今回はこの「相互供養」について考えたいのですが、先ず「成身会・じょうじんえ」の構成から、始めたいと思います。

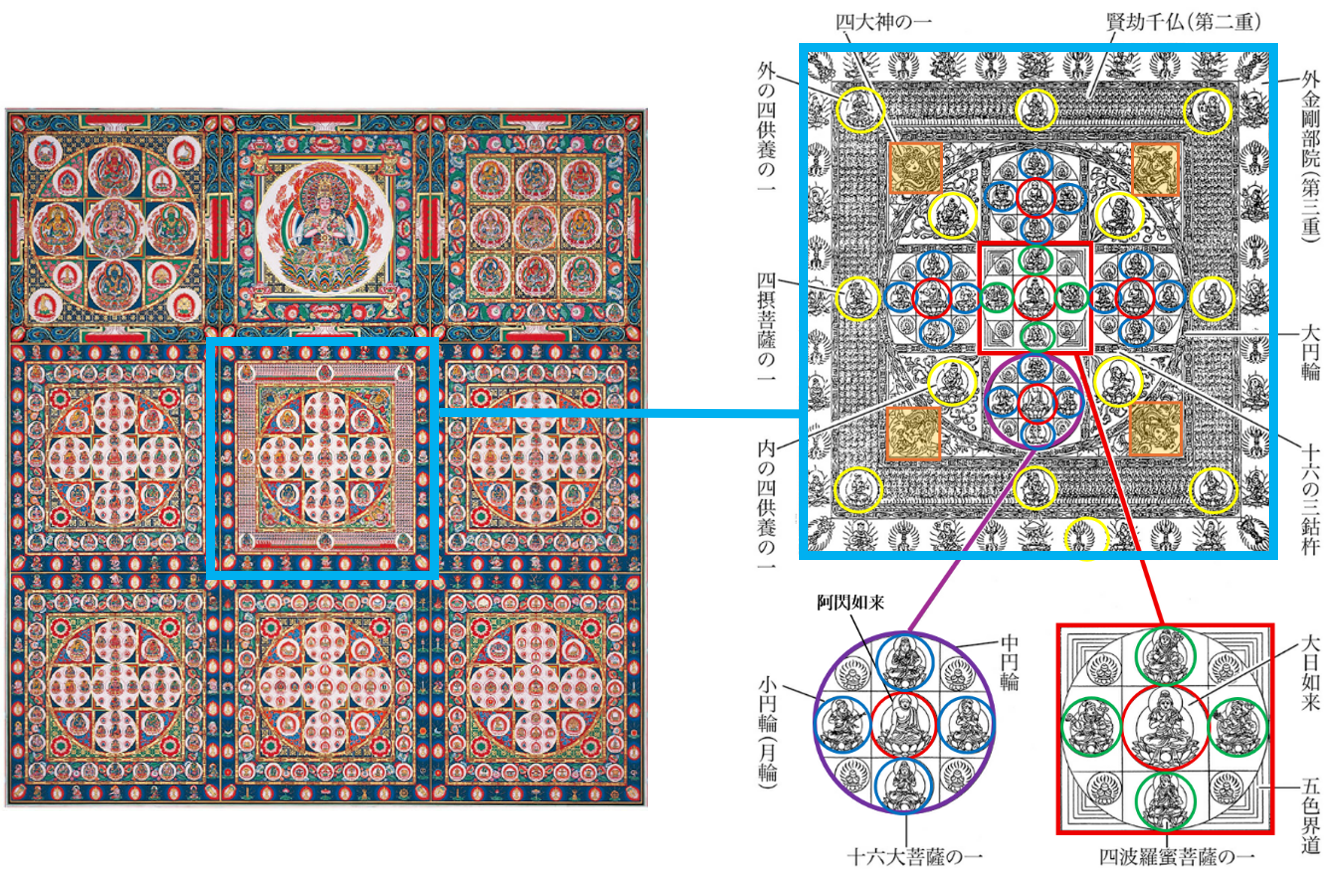

「金剛界曼荼羅」の中央に位置する「成身会」とその詳細(小峰彌彦『図解 曼荼羅入門』を基に作表)

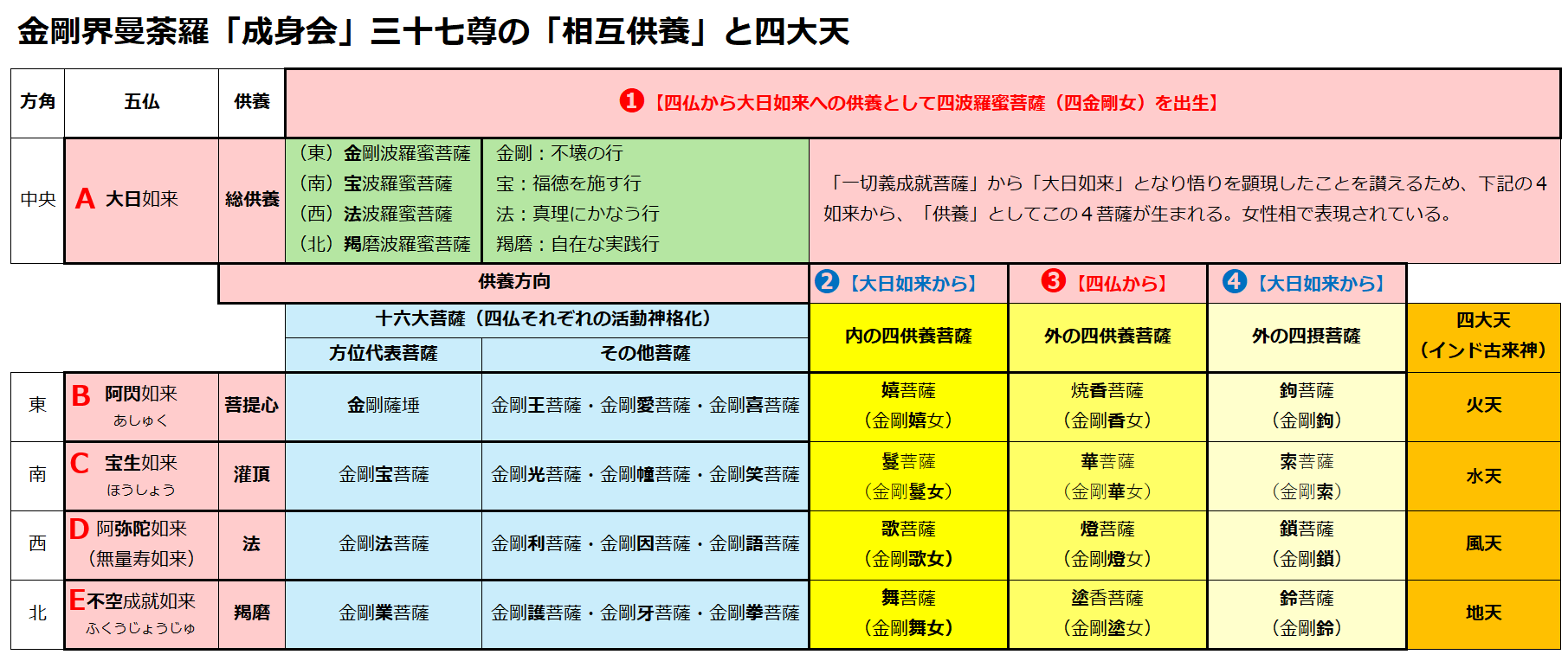

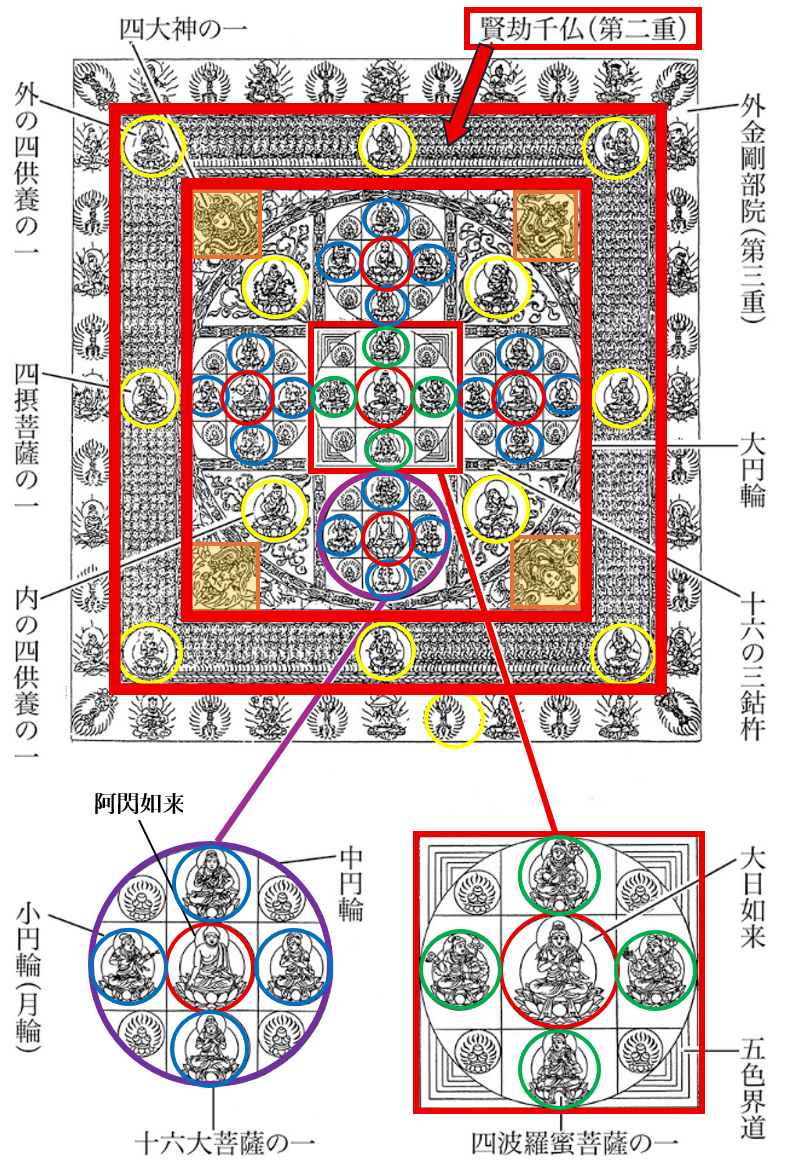

小さくて見にくいですが、上右図の、赤〇が五仏です。緑〇は四波羅蜜菩薩です。青〇は十六大菩薩です。黄〇は一緒にしていますが、内・外四供養菩薩と四摂(ししょう)菩薩で12尊、全部で37尊あります。そしてオレンジ□が四大神(天)になります。以下、図と表に整理しました。下図は37尊の名称の頭漢字で表現しています。

「成身会」「金剛界曼荼羅」の中央に位置する「成身会」の「37尊」を簡略図式化したもの。『密教とマンダラ』頼富本宏1945‐(講談社学術文庫・2014年)より作図

A~Eは下の表のA~Eの5仏です。この5仏を囲んでいる円を「五解脱輪・ごげだつりん」、さらにそれを囲む大きな円は「大円輪・大金剛輪」、一番小さな円が「月輪」です。

「【月輪・がちりん】:〈成身会〉は多くの円輪と四角の線とで区分され、全体は三重の構造で造られています。多くの円輪は、大円輪の中に中円輪、中円輪の中に小円輪という形で構成されています。すなわち、大円輪の中に五つの中円輪があり、中円輪の中にさらに五つの小円輪があります。 大円輪は〈大金剛輪〉、中円輪は〈解脱輪〉、小円輪は〈月輪〉と称します。また月輪は、これらすべての円輪をも指す言葉であり、それはそのまま私たちの菩提心に比定するのです。」小峰彌彦『図解 曼荼羅入門』

これら全ての「月輪」(の位置、大小等)がわれわれの「菩提心(悟りを求める心)」に対応している、当てはまる、ということなのでしょう。そして、この「成身会」を表にしてみると下表になります。上図のA~E5仏下表のA~Eの5仏に、また16菩薩、12供養菩薩の「漢字頭文字」に対応しています。

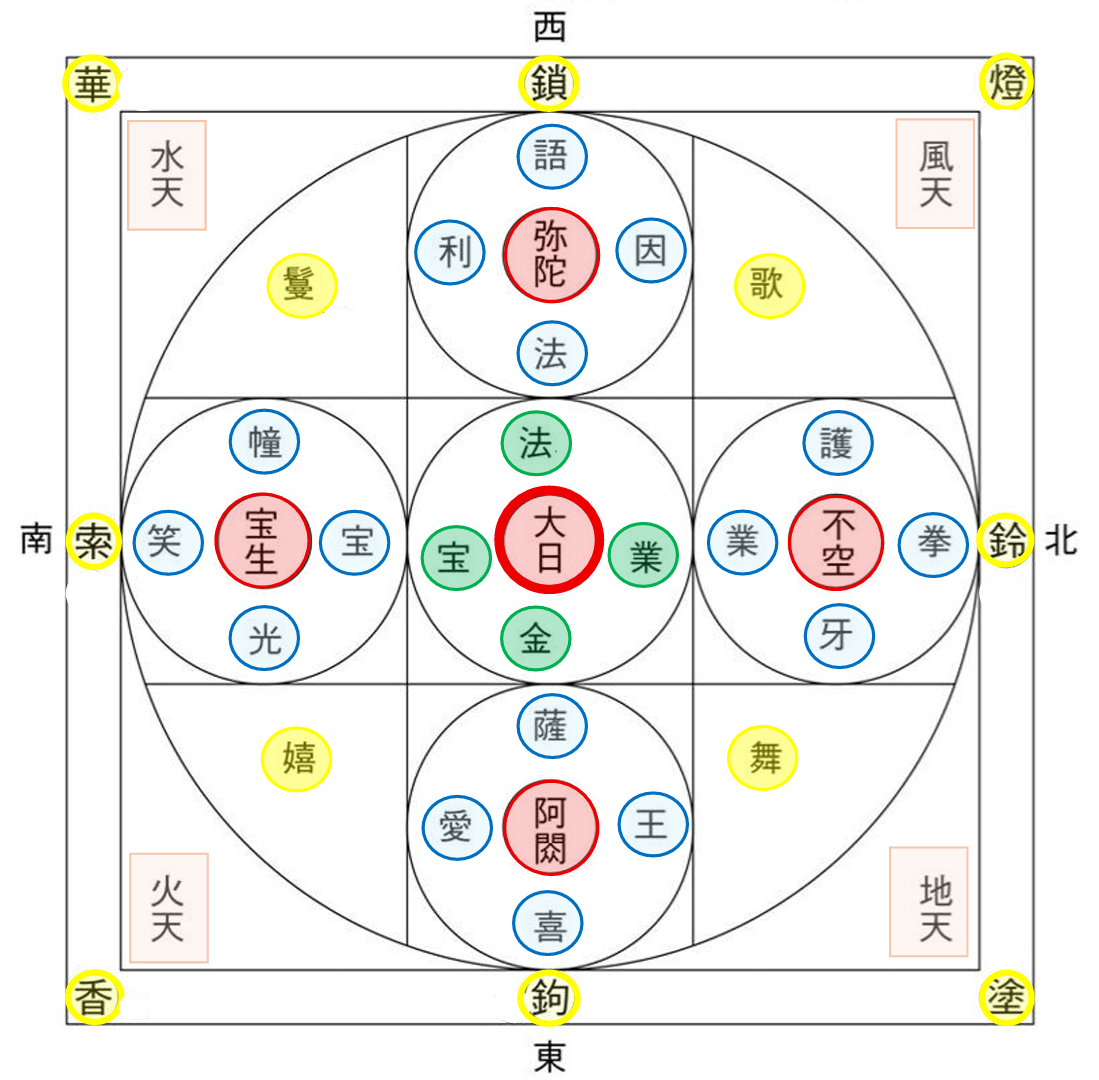

◆金剛界曼荼羅の「成身会」における「4つの供養」(相互供養)

前回も少しふれましたが、この「供養」が我々日常生活で使用している「供養」とは別の意味をもっています。「上図に示しましたが、「4如来(仏)から大日如来への供養」(❶、❸)、「大日如来から4如来(仏)への供養」(➋、❹)がなされています。「仏」同志での「供養」が行われており、しかも、この「大日如来」と「四仏」、即ち「五仏」は一体の尊格です。

「五仏にはそれぞれ異なった図像的特徴が定められているが、五仏は元来は異なった五尊の仏たちではない。中央の大日如来が自らの諸特質を外化させて四仏のとして顕現するのであるから、五仏は一体のものであり、大日如来は究極的には四仏それぞれの性格とすべてを一尊に具現した存在であるといえるのである。」

立川武蔵『マンダラ観想と密教思想』

ここで思い出されるのが、福岡伸一の名言「世界は分けないことにはわからない。しかし、世界は分けてもわからないのである。」(コラム「No.47孫文のいた頃」)です。

上に掲げた表は「成身会」の諸尊をあえて区分して示したものです。「五仏」は1つの「宇宙の真理」を象徴しているはずですが、そのままではわかり難いので、便宜的に5つに分けて考えています。さらに「四仏」の下に位置する「十六菩薩」も、それぞれの特性を基に分けられています。そして、このように分けられた諸尊を再び統合的に観じること、これらを統合する作業(分けてももわからないから…)が曼荼羅における「観想」ということになります。そして「宇宙の真理と一体化」(即身成仏)が「悟り」ということになります。

◆4つの供養(相互供養)

理解のために「分けて考える」と「時系列」が出現しますが、本来、世界は分けることはできないので、その意味で「時間」はありません。

「金剛界マンダラは、事物の〈元型〉的〈本質〉構造を、深層意識の展開と還元の過程〈向下上門・相互供養〉という動的な形に組み替えて形象化する。但し本来的には、すべてが始めから完全に現成しきってそこにあるこの〈元型〉空間では、過程とはいっても時間的過程ではない。構造的過程である。あるいはまた、すべてが時間的に移り変っていきながら、しかも移り変ったその場で、そのまま無時間化されていく、と言った方がいいかもしれない。いずれにしても、全体として見れば、そこに現成するものは一つ の無時間的空間なのである。」

井筒俊彦『意識と本質』岩波文庫・1991年

ただ、そう言われても「分けないとわからない」ので分けて、時間系列順に追ってみていきましょう。

そして、ここにおいて、「供養」はいわゆる日常用語としての「供養」ではなく、「〈供養〉とは、一切の我執をはなれ、ひたすら他のために奉仕する行為」(『図解 曼荼羅入門』小峰彌彦)であり、「大日如来」と「四仏」の間での「供養」であり、先にもふれましたが「同一尊格」の中での「供養」ですから、敢えて言えばこの場合「供養≒修行」であり、この4つの「供養の過程」は「世界と一体化・即身成仏する過程」ということになります。そのつもりで以下の「過程」を追っていくといくらかわかりやすいような気がします。

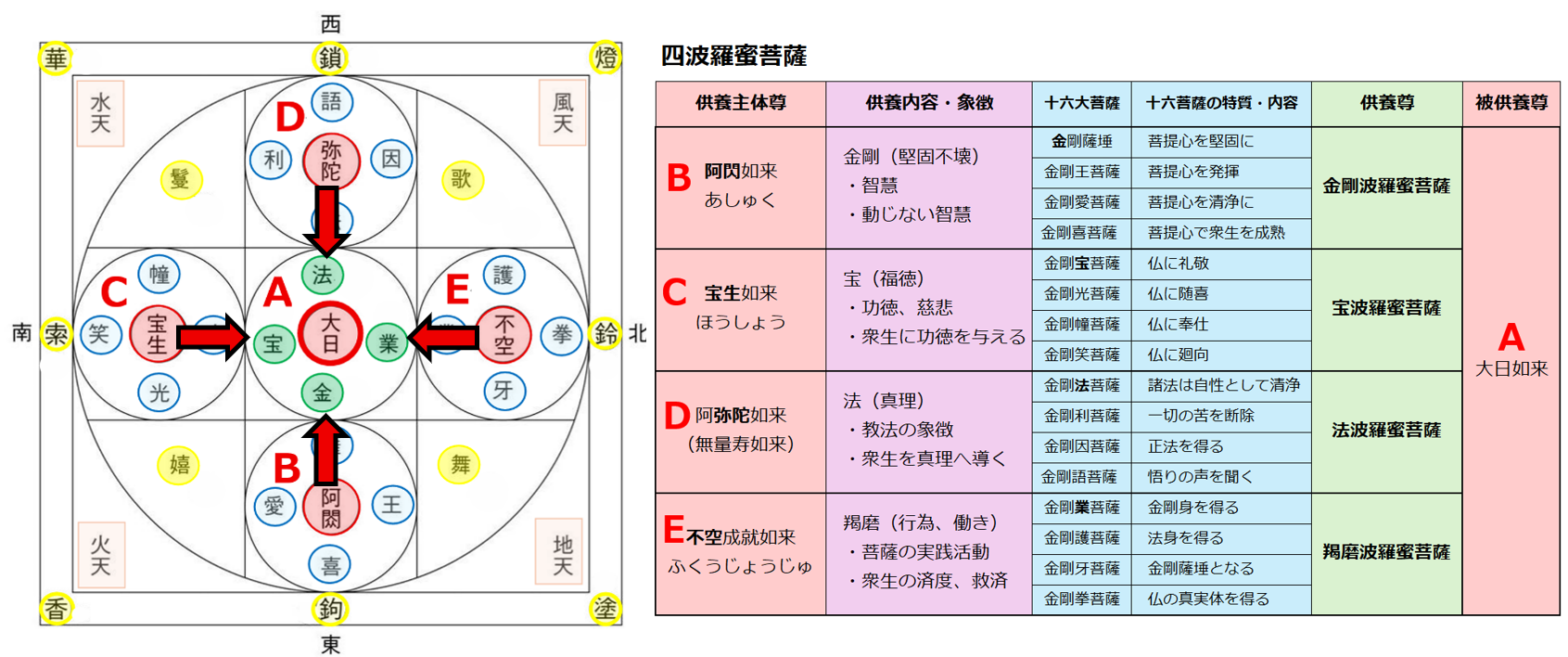

❶【四仏から大日如来への供養として】➡「四波羅蜜菩薩」を出生

『密教とマンダラ』頼富本宏を基に作図、以下同

「はじめに一切義成就菩薩が悟りを得て、大日如来となって中央に現れます。次に阿閦・宝生・無量寿・不空成就の四仏が、大日如来を取り囲むかたちで忽然と現れ、つづいて四仏の周りに、これら仏の具体的な智慧の働きを示す十六大菩薩が現れます。

大日如来となり悟りを顕現したことを讃えるため、四仏は供養の形として四波羅蜜菩薩を出生します。」(小峰彌彦『図解 曼荼羅入門』)波羅蜜:仏になるため菩薩が行う修行

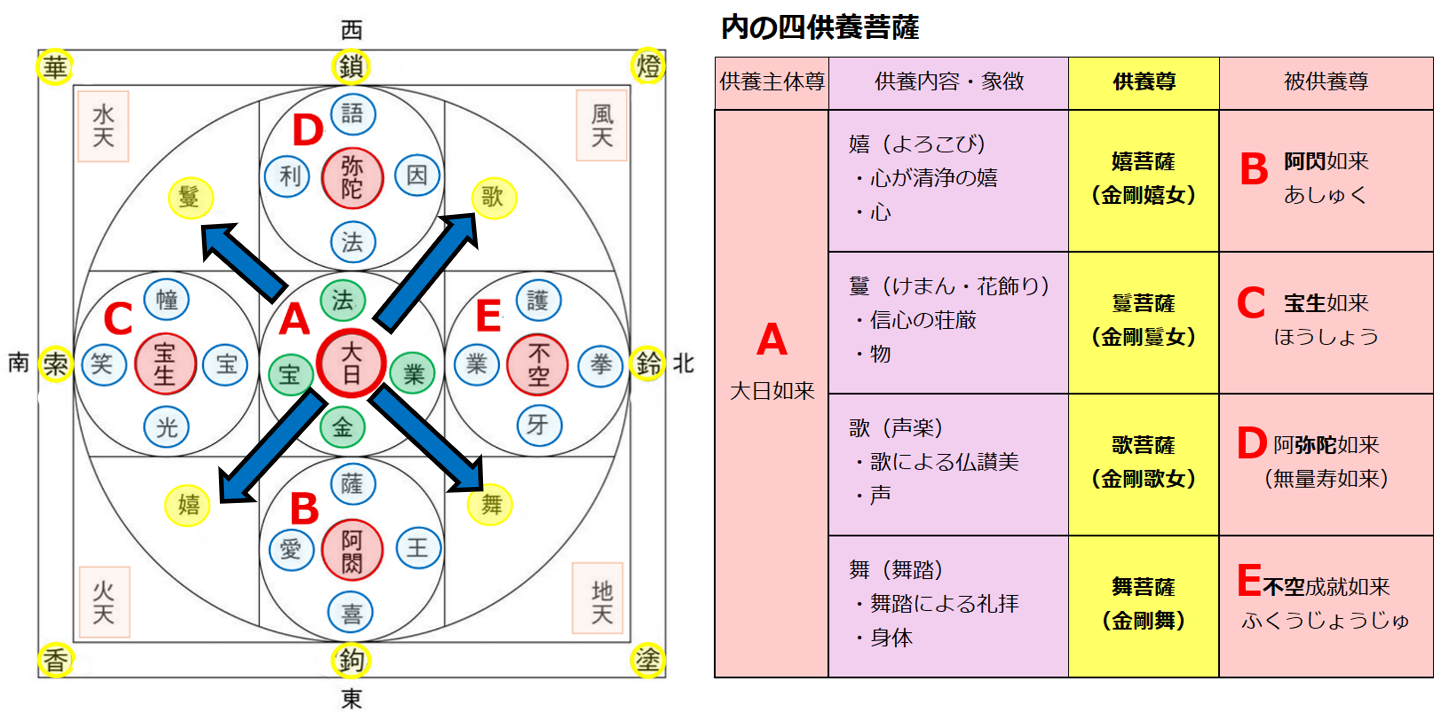

➋【大日如来から四仏への供養として】➡「内の四供養菩薩」を出生

大日如来は四仏の供養に応え、逆に四仏を供養するため に嬉・鬘・歌・舞の「内の四供養菩薩」を出生します。(小峰彌彦『図解 曼荼羅入門』)

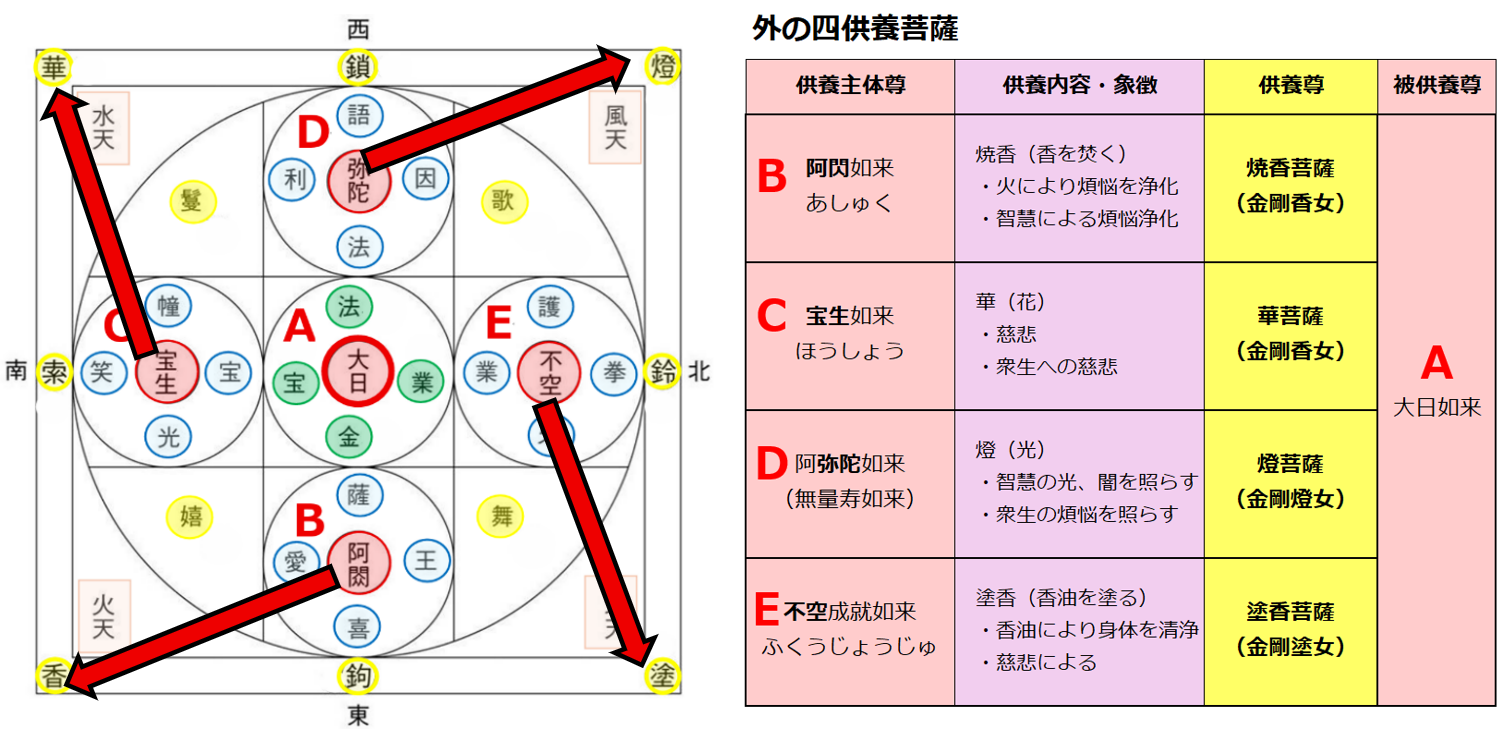

❸【四仏から大日如来への供養として】➡「外の四供養菩薩」を出生

四仏は、この大日如来の供養に応えて、さらに大日如来を供養するために焼香・華・燈・塗香の「外の四供養菩薩」を出生します。(小峰彌彦『図解 曼荼羅入門』)

❹【大日如来から四仏への供養として】➡「四摂菩薩」を出生

大日如来はこれらの供養によって一そう勢いを増し、また四仏を供養するた めに鉤・索・鎌・鈴の「四摂菩薩」を出生する……と、こういった一連の動きを「相互供養」というのです。相互供養とは、互いの存在意義を称え尊重し、協調しあう行為のことです。この相互供養のさまは、まさに大日如来の悟りの智慧が縦横無尽に躍動している姿そのものなのです。(小峰彌彦『図解 曼荼羅入門』)

さて、以上「金剛界曼荼羅」の「成身会」についての様々な考察からわかることは下記のようなことになるかと思います。

「大日如来」は宇宙・世界の真理です。真言密教によればその「宇宙・世界の真理との一体化・即身成仏」(に気付くこと)が修行であり、既にそれは自分自身でもあるはずです。そして四仏もその「特性・供養」で分けらていて、その下に更に16の特性を持った菩薩がいますが、それらは全て「自分自身」です。それらに気付くこと、悟ることが修行(供養)であり、その修行の過程で「宇宙・世界」が成立していきます。曼荼羅上にはその動機、修行の過程が「無時間的」に全て表現されています。

「仏教哲学・華厳哲学」における時間の概念を考えるために、井筒俊彦の言う「マンダラ的時間観」を考えるために大変な遠回りをしたような気もしますが、あらためて以下の言葉の意味について、いくらか理解が深まった気もするのですが、どうでしょうか?

◆いかなるものも、いかなるレベルにおいても、孤立してそれ自体では存在しない。

「マンダラが事物の「本質」構造を表わすといっても、それは、個々の事物の個々の「本質」のことではない。すべての事物の全体的、綜合的「本質」構造こそ、マンダラが第一義的に関わるところ。個々の事物の個々の「本質」は、全体構造が確立された上で、その中ではじめて問題になるのだ。マンダラは、第一義的には、意識のM領域*に顕現するすべての「元型」イマージュの相互聯関システムである。そしてマンダラのこの全体構造性は、一切の事物、事象を、縦横に伸びる相互聯関の網目構造において見る仏教の存在観そのものに深く根差している。因果、理事無礙、事事無礙、等々の語が示唆するように、ここでは、いかなるものも、いかなるレベルにおいても、孤立してそれ自体では存在しない。すべてのものの一つ一つが輻輳*する存在聯関の糸の集中点としてのみ存在する。マンダラ空間は、このような存在界全体の「元型」的「本質」構造なのである。」

*【意識のM領域】:井筒俊彦の用語。言語以前・論理以前の、自己と存在がまだ分裂していない「統一的な根源意識」のこと。神秘哲学・東洋思想・形而上学の核心として位置づけた。「M」はMystical consciousness(神秘的意識)」の “M”。

*【輻輳・ふくそう】:物が1か所に集中し混雑する様態。

井筒俊彦『意識と本質』岩波文庫・1991年

さて、ここで「曼荼羅」における「無時間観」という考察はひとまず終了して、次回は、まあ、当然それに基づいているはずなのですが…「日本的時間観・道元の時間観」について考えたいと思います。

以上

2025年9月

追記 「賢劫千仏」と「〈劫〉時間概念」と「〈一大劫〉歴史観」と西脇順三郎の『壌歌』

本来、これはコラム本編の「成身会」の続きなのですが、本編が長くなってしまったので「追記」で考えてみます。

下記は「成身会」の解説図ですが、この赤枠で囲んだ部分が「賢劫千仏・けんごうせんぶつ」です。千(たくさん)の仏が描かれています。

「金剛界曼荼羅」の中央に位置する「成身会」とその詳細(小峰彌彦『図解 曼荼羅入門』を基に作図)

「〈賢劫千仏〉が描かれているのは、成身会のみ(9つの会の中で)です。少し離れて見ると模様のように見えますが、じつは千もの仏がぎっしりと描かれています。賢劫とは〈祝福された・現在という時〉という意味です。賢劫はサンスクリットではバドラ・カルパバといいます。バドラは〈吉兆な〉とか〈祝福された〉などの意味があり〈賢〉と漢訳し、カルパは〈劫〉と訳されます。私たちは〈賢劫〉にいるわけですから、文字通り解釈すれば、祝福されたときに生存していることになります。」

小峰彌彦『図解 曼荼羅入門』

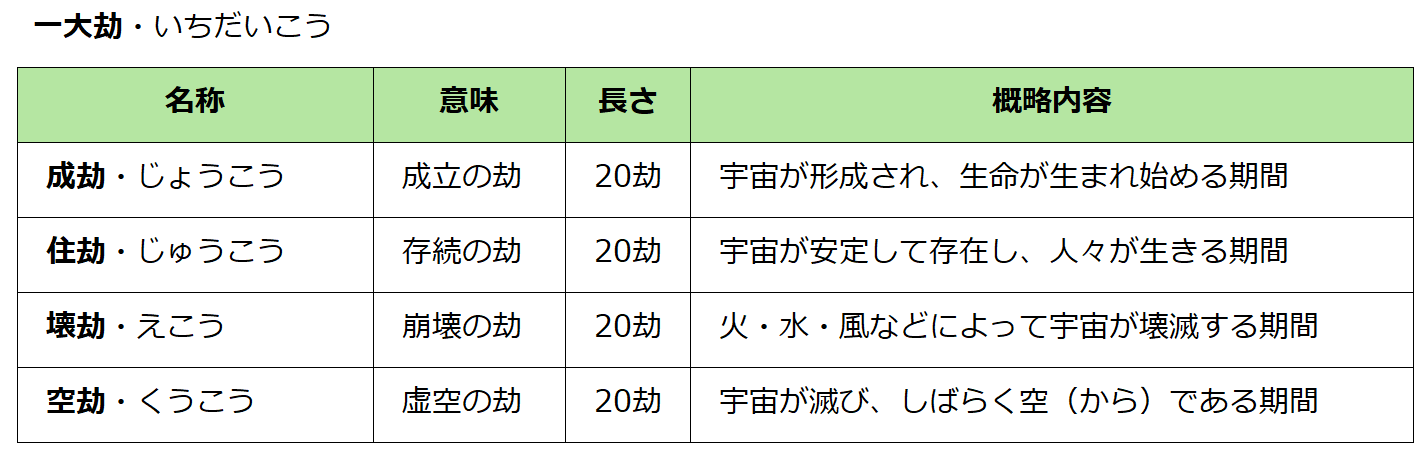

◆「賢劫千仏・けんごうせんぶつ」

そもそも、この「劫」ですが、我々に身近な用語は「永劫」で、「劫」が長い時間の単位であるということは知っていました。この「劫」の具体的な長さを表現するのに、さまざまなかなり大げさな説明があります。「一劫とは、たとえば『大智度論』の芥子劫の説明によれば、《160 km四方もある大城に芥子の種を満たし、百年に一度一粒づつ取り出すことにする。そしてこの芥子の実が無くなっても劫は尽きない》とあります。それほど長い時間をいいます。」(小峰彌彦『図解 曼荼羅入門』)

そして、仏教において、過去・現在・未来を、この「劫」を使い(三劫)と表現します。「『三千仏名経』には、〈過去・荘厳劫・しょうごんごう〉〈未来・星宿劫・しょうしゅくこう〉〈現在・賢劫・けんごう〉の三つの劫が説示されて います。」(同上)

そして、この「賢劫千仏」が描かれている意味は下記のように説明されています。

「私たちが今いる時は、賢劫の住劫に相当するわけです。『三千仏名経』には、過去・現在・未来の〈劫〉にそれぞれ千もの仏が出現して人々を救済すると説いてあります。現図曼茶 羅の賢劫千仏は、現在の住劫に現れるという仏たちです。」(同上)

ただ、上記のコラム本編でも述べたように、「大日如来」および「四仏(阿閃・宝生・阿弥陀・不空成就如来)はいずれも本質的に同一尊格とされています。そしてこの「賢劫千仏」も「仏」であり「菩薩・修行者」ではありません。したがって1,000の仏すべて「大日如来」と考えることができます。

そしてそうであるなら、上記『図解・曼荼羅』の説明には「千もの仏が出現して人々を救済する」とありますが、私の勝手な印象では、結果的にそうなのでしょうが、千もの数の「仏」が描かれているのは、真言密教の教義(即身成仏・宇宙真理との一体化)に照らしてみれば、「我々を含む、全ての人、一切衆生が大日如来になれる」ことを象徴しているように思えます。因みにこの「即身成仏」を敢えて言い換えれば「真理は自分自身にある。」ということになるでしょう。

◆「劫」の仏教における「永劫回帰」の歴史観

ここから「曼荼羅」、「成身会」、「賢劫千仏」から離れますが「劫」という時間概念を私は単純に非常に長い時間としてしか理解していませんでしたが、下記の用法がありました。

「仏教では宇宙の生成を四つの段階に分け、この段階が一周する変化を一つのかたまりとし、これが永遠に繰り返されるとします。その四段階とは壊劫・空劫・成劫・住劫です。〈壊劫〉とは今ある宇宙が破壊され崩れていく時期をいい、〈空劫〉とは破壊され滅した状期間がつづいている期間をいい、〈成劫〉とは宇宙が再び生成していく期間をいいます。そして〈住劫〉は生成したものが存在しつづけている期間です。この四段階は、それぞれ二十劫の時間を要するので、これが一周するには八十劫かかることになります。この気の遠くなるような壊劫・空劫・成劫・住劫を「一大劫」といいます。そして宇宙はこれを繰り返す、というのが仏教の考えです。」(同上)

そしてこの「一大劫」は無限に循環していくということです。ここで仏教の「生→老→病→死」も思い出されます。宇宙にもこの考え方を適用しているのでしょうか…。因みに、この「循環・回帰」という「歴史観」については、「No.40 孫文のいた頃」で「ギリシア的時間観・歴史観」としてふれました。

◆自己と宇宙

この繰り返される「歴史」「時間」に対して、ニーチェ(Friedrich Nietzsche, 1844–1900)の『ツァラトゥストラはかく語りき』(1883–1885)における「ニヒリズム」や「永劫回帰」、またカミュ(Albert Camus, 1913–1960)の『シーシュポスの神話』(1942)における「不条理」や「反抗」も、いずれも、ある意味当然のことながらその根底には「自己」という視点が据えられています。(これらを語り出すとまた別の方向に行ってしまうおそれがあるので割愛します…。)

しかし、仏教では「自己」を消滅させ(無・空化し)、宇宙あるいは全存在と一体化することを目指します。まさにここに、彼ら(西洋思想)との決定的な違いがあるように思われます。

「無」や「空」といった言葉が抽象的でつかみにくく感じられるなら、「昨日の自分と今日の自分は同じではない」という、絶えず変化し続ける、ある意味危うい存在である「動的平衡」の考え方を思い浮かべるとよいかもしれません。

「生物の体を構成する分子は、私たちが毎日食物として取り込む分子と絶えず入れ換わっています。私たちの体は、そうした分子の流れが一時的に生み出す〈よどみ〉みたいなもので、生命とはいわば〈その流れがもたらすところの効果〉だといえる。その効果のあり方を、私は〈動的平衡〉と呼んでいるんですけれど。」福岡伸一『動的平衡ダイアローグ』2014年・木楽舎 「No.47 孫文のいた頃」

ここに見られる「絶えず流れながら同一性を保つ生命」という考え方は、仏教が説く「無常」や「縁起」と響き合うものがあります。「生・老・病・死」は、人間に限らず、宇宙全体の呼吸であり、その流れの只中に私たちもまた存在しているーそう思うと、成すすべもない「無限の一大劫」という時間の円環も、我々東洋人にとっては、どこか身近に感じられるような気もします。

ここで思い出した「詩」の一節があります。いつも登場する吾が西脇順三郎(1894-1982)(今回のエピグラフにも『秋』を引用しましたが…)の『壌歌・じょうか』(1969年・筑摩書房)からです。2000行に及ぶ大作で、西脇順三郎の詩の中で、私が一番好きな詩でもあります。

「やはりこの辺にパオという青年がいた

早くからエリオットを読んでいたが

今はヒヨシの崖の上で

菊をつくつている

それは教会の祭壇を飾るのでなく

トーエンメイを憶うからであろうか

そうでない彼はトーエンメイは

知らないと思うもしちがつていたら

ごめんなさい君は正しい生物であるからだ

人間の思考はいつも

どこか遠い海から送られてくる

何か悲しい音調にひたされている

それは天体的宿命の音楽である

この宇宙的聞えない悲しみは

脳髄を蒼白にするのだ

そして水仙のように

生物の悲しみに香る」

この『壌歌』はシェイクスピアの『マクベス』を下敷きにした作品ですが、ここでそれを論評するのは私の力の及ぶところではありません。ただ、この詩は一編でありながら153ページに及ぶ一冊の書物として刊行されており、西脇順三郎自身による「あとがき」が付されています。『壌歌』の理解の助けになるかと思います。以下にその全文を掲げておきます。

「人間が地球という一つの天体の上に生活している以上宇宙という一つの永遠の世界の中に生活していることになる。そうしたことは人間にはどうしようもない宿命であって陶淵明のいう窮達である。古代のギリシア人のいうtò chrên*である。永遠の世界にくらべれば人間の世界などは瞬間的にすぎない。そうした運命に服さなければならない人間の存在それ自身は最高の哀愁である。

そうした最高の哀愁は詩の世界では最高の諧謔であり最高の美である。

人間の生存価値をみとめる人間は高慢で常にたたかっている。藜藿*の世界に生存価値をみとめる人は最高な人間性を示している。

〈ホーマーとヘシォッドの論争〉の中でホーマーは、死の宿命をもつ人間にとって何が一番良いことかと問われた時、〈地上にすむ人間にとって一番よいことは 生まれないことだ、もし生まれたなら最大速力で地獄の門をくぐることだ〉と答えた。

地獄へおちた夢を見た。エンマは笑って言った―〈天国を望まない人間はめずらしいな〉ー〈でも私は地獄は天国への参道だと思ったからです〉ー〈このごろの地上の景気はどうだな、少し語ってくれないか。〉そこで私は乞食という形態と放浪という形態が人間の最高の生活であることを説いてから人間生活の実情をくどくどと語った。

この本の出版については筑摩書房の井上達三君や吉岡実君や会田綱雄君に心から感謝したい。

昭和四十四年十月二十日 西脇順三郎」

【tò chrên】:ト・クレン、必然、運命 【藜藿】:れいかく・アカザの葉と豆の葉・粗末な食べ物

西脇順三郎『壌歌』昭和四十四年十二月二十日発行 千二百部限定・筑摩書房

.svg)